クロスセルとは何か?メリットや具体的な施策、成功事例を紹介

営業における売上拡大は、ビジネスの成長に不可欠な要素です。

売上の拡大でよく知られる方法としては、アップセルやクロスセルといった顧客単価を向上させる方法が挙げられます。

本記事では、顧客単価の向上に効果的な方法の一つである「クロスセル」について、具体的な成功事例や実施方法を紹介します。

このページのコンテンツ

クロスセルとは|概要や実施のメリット

まずはクロスセルについての概要を、関連語や実施するメリットとともに確認しましょう。

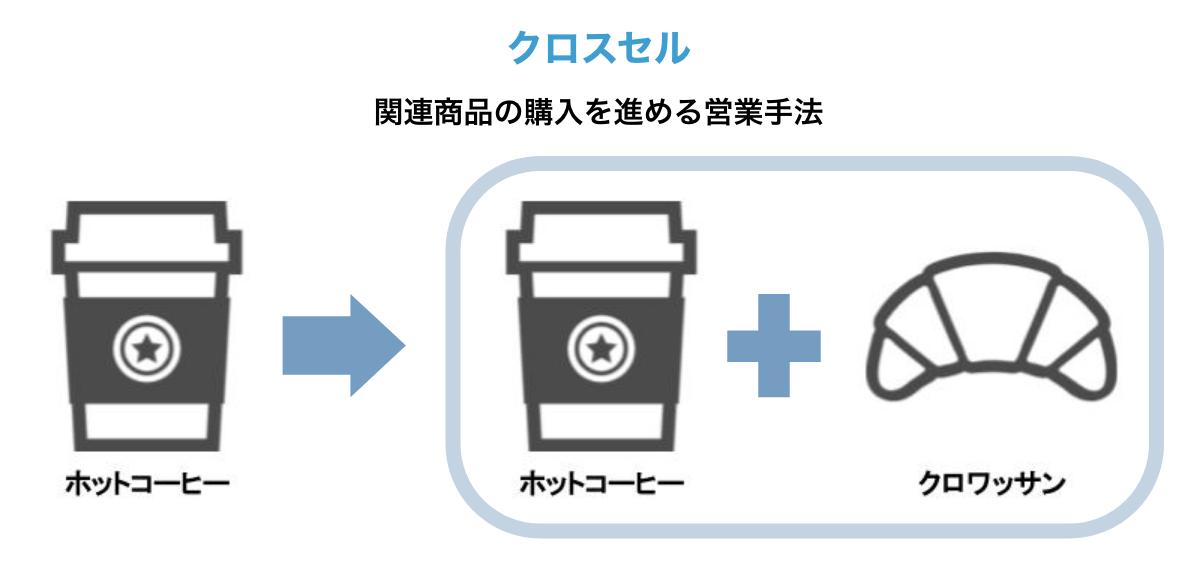

クロスセルについて

クロスセルとは、購入予定の商品や、すでに継続購入されている商品に加え、関連商品をすすめることで一回の購買の顧客単価を上げる営業手法です。

わかりやすいものでは、ネットショッピングで表示される「こちらもおすすめ」欄がクロスセルをシステム化した例として挙げられます。

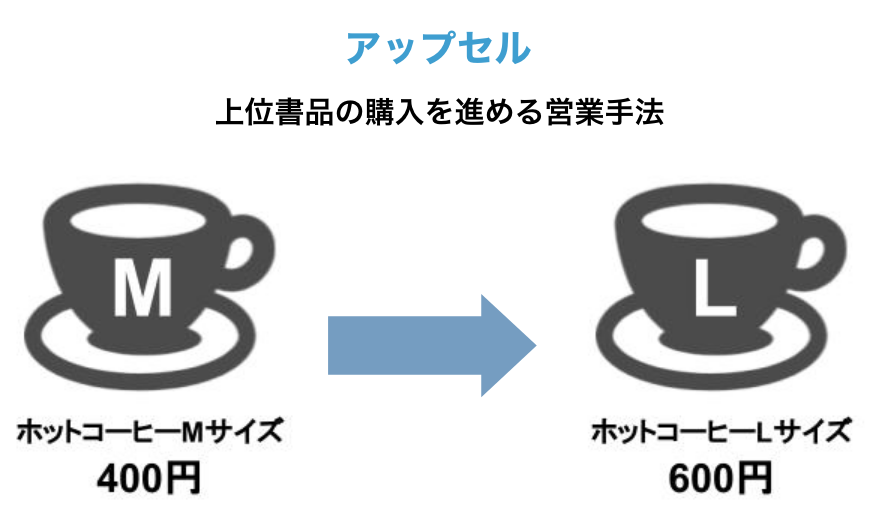

アップセルとの違い

クロスセルとは別に、顧客単価を上げる営業手法として「アップセル」があります。

アップセルは、購入予定の商品やすでに継続購入いただいている商品の、上位商品を提案する営業手法です。アップセルの詳しい解説については以下の記事をご覧ください。

参考:アップセルとは?顧客単価を引き上げる成功・失敗事例を徹底解説!

クロスセルを実施するメリット

クロスセルはたんに売上を拡大するだけの手法ではなく、事業の成功に大きくつながるメリットがあります。

クロスセルを実施するべき理由として、どのようなメリットがあるかを確認しておきましょう。

顧客単価の向上

クロスセルを実施することで、1回の購買で取引する商品の数が増えるため、顧客単価が向上します。

クロスセルを実施するうえで、売上拡大に最も直結したメリットともいえるでしょう。

リピート率の増加

クロスセルによって、顧客が関心を持つ製品やサービスを的確に提案することができれば、顧客満足度が向上します。

結果として、企業や商品に対する顧客の信頼が高まり、リピート購入や自主的なアップセル、クロスセルにもつながります。

顧客ニーズの把握

クロスセルを成功させるには、顧客ニーズを理解した上で最適な商品を提案できなければいけません。クロスセルで顧客にさまざまな提案を行うことで、各商品ごとにニーズの検証が行えるため、顧客ニーズの分析にもつながります。

また、クロスセルでは顧客ニーズを把握した営業が必要となるため、成約率の改善にもつながるでしょう。

クロスセルの具体的な始め方4ステップ

クロスセルを始めるうえで、特に重要なのが顧客ニーズの分析になります。

顧客分析をどのように実施し、クロスセルを成功させるかについて4つのステップで解説します。

1. 顧客データの整理と分析

クロスセルを実施するには、自社商品に対する関心が高い顧客を選定する必要があります。まずは新規顧客と既存顧客、どちらにクロスセルを実施するかを定めましょう。

既存の顧客データを整理し、どのような顧客がどの商品に対して購入見込みが高いかを分析します。商品ごとの関連性や、顧客ニーズの洗い出しがクロスセルの成功で重要となります。

CRM(顧客関係管理)システムを導入して、顧客の購買履歴や嗜好を分析できる体制があると、より確度の高い見込み客を選定することができるでしょう。

参考:CRMとは?機能やメリット、導入時の選び方、活用のコツをわかりやすく解説

2. クロスセルの形式を決定

クロスセルの形式はさまざまで、顧客や提案する商品ごとに最適な提案方法は異なります。

ECがメインの販売チャネルであれば、おすすめ表示などの機能が必要となり、訪問営業やテレアポがメインであれば営業社員の教育が必要となるでしょう。

自社にあった最適な形式を選びましょう。

3. クロスセルの導入

クロスセルの形式やターゲットとなる顧客が定まったら、実際に実施していくための準備を進めていきます。

具体的には、営業社員用のクロスセル提案のマニュアル作成やクロスセル部隊の編成などを指します。

クロスセルは、単純に既存の営業活動の延長というわけではないため、適切な準備のもと導入を行いましょう。

4. 実施と改善

導入が完了したら、仕組み化と最適化に向けて実施と改善を繰り返していきましょう。

最初は小さく検証しながら、クロスセルによる売上拡大が見込める場合に、正式に営業活動として仕組み化していくとよいでしょう。

クロスセルの成功事例|身近な企業の事例を紹介

クロスセルを成功させた身近な企業の事例を紹介します。

それぞれ異なる商品や形式で上手くクロスセルを実施しているので、自社のクロスセル戦略の参考にしてみましょう。

Amazonの商品ページ

クロスセルをシステム化して成功した最も有名な企業として挙げられるのがAmazonです。

Amazonで商品ページを閲覧していると、商品概要の下には画像のような「閲覧履歴に基づくおすすめ商品」などが自動で提案されます。

顧客の購買や閲覧のデータをもとに最適な商品を提案するシステムにより、Amazonは顧客単価の拡大や継続的な利用につなげているのです。

携帯電話の販売代理店

携帯電話の販売代理店も、クロスセルをうまく実施して成功している事例として挙げられます。

特にわかりやすい例が、携帯電話の機種変更時のクロスセル営業です。

機種自体は、顧客の好みなどである程度決まってしまうことが多いため、代理店は追加オプションとして電気やガスなどの契約や動画ストリーミングサービスの提案を行います。

携帯電話で電気ガス代を管理できる機能や、サブスク費用が安く契約できるメリットなど、生活に関連した携帯電話と相性のよい商品を提案して、売上拡大をうまく実現している事例といえます。

Salesforce

Salesforceは顧客管理サービス(CRM)を提供するソフトウェア会社です。

Salesforceは、顧客の効率的な管理・分析で満足度を上げ、売上を最大化することを価値提供として掲げています。CRMの提供後もMA(マーケティング支援)やSFA(営業支援)といったさまざまな機能を開発して、既存顧客の必要に応じて課題解決につながる機能を提案しています。

このように、ひとつの商品提供から顧客との関係を構築し、他に必要な機能を後から開発していくこともクロスセルとして有効です。

参考:セールスフォース(Salesforce)は何がすごい? 主な機能や活用事例を解説

クロスセルを実施する際の注意点|成功に必要な要素とは?

クロスセルを成功させるためには、さまざまな工夫も必要です。

売上拡大を実現するためにも、以下の3点に注意しておきましょう。

購買意欲の高い顧客にアプローチする

クロスセルをだれかれかまわず実施してしまうと、逆に顧客に悪い印象を与えてしまう可能性があります。

押し売りではなく、顧客のニーズを適切に把握して最適な商品を提案するクロスセル営業を心がけましょう。

アプローチする顧客を特定するうえでは、以下の記事で解説している「顧客分析」が役立ちます。

顧客分析とは?10のフレームワークや分析に役立つツールを解説

顧客の教育を実施する

クロスセルでの購入見込みが低い顧客に対して、教育(ナーチャリング)を実施して関心を高めることも有効な手段です。

たとえば、メールマガジンやブログ記事、公式LINEなどで有益な情報を発信し、自然に自社製品への興味関心を高めていくコンテンツマーケティングが主な施策として挙げられます。

顧客のデータ管理・分析を行う

クロスセルには顧客データをうまく活用していくことが必要不可欠です。

マーケティング部門や情報システム部門、営業部門で連携して、自社の顧客情報を管理・分析し、顧客ニーズを正しく把握するようにしましょう。

各部門での連携だけでなく、顧客管理やデータ分析を容易にしてくれるCRM(顧客管理)やSFA(営業支援)といったツールを活用することも、クロスセル営業を最適化するうえで役立つでしょう。

参考:CRM/SFAの導入支援の必要性を解説! 各社サービス比較表も紹介

クロスセルを実施して企業の売上拡大を実現しよう

営業の売上拡大施策として、クロスセルでの顧客アプローチは顧客単価の向上やリピート率向上という点で有効です。

クロスセルを成功させるには、顧客ニーズを正しく理解し、潜在的に求めている商品を適切な形で提案することが重要です。顧客ニーズを正しく把握するためにも、マーケティング部門などの連携やCRMなどのツールを上手く活用して、データドリブンな営業体制を整えましょう。

弊社では「eセールスマネージャー」という、CRM(顧客管理)とSFA(営業支援)の機能をあわせ持つサービスを提供しています。

営業の業務効率化やさらなる売上拡大のためにツール導入をご検討されている場合は、ぜひ以下より「eセールスマネージャー」のサービス資料をご参考ください。