PDCAとは?具体例や時代遅れで古いと言われる理由、OODAとの違いを解説

PDCAは業務改善のため多くの企業で導入されています。しかし、「PDCAを回しているものの、うまく機能していない」「導入したPDCAサイクルが形骸化してしまっている」など、効果的に運用できていないケースも。

この記事ではPDCAとは何か、その目的や基本事項を再確認した上で、成功させるポイントを確認していきます。また、「PDCAって日本だけ?」「もう古い?」といった疑問や、新たな概念である「OODA(ウーダ)」についても解説します。

このページのコンテンツ

PDCAとは何か?意味や使い方

PDCAとは、業種・職種を問わず、多くの企業で業務改善のために活用されているフレームワークです。ここではPDCAの意味や成り立ち、各ステップで行うべき内容やPDCAサイクルの効果的な回し方を解説していきます。

PDCAの意味

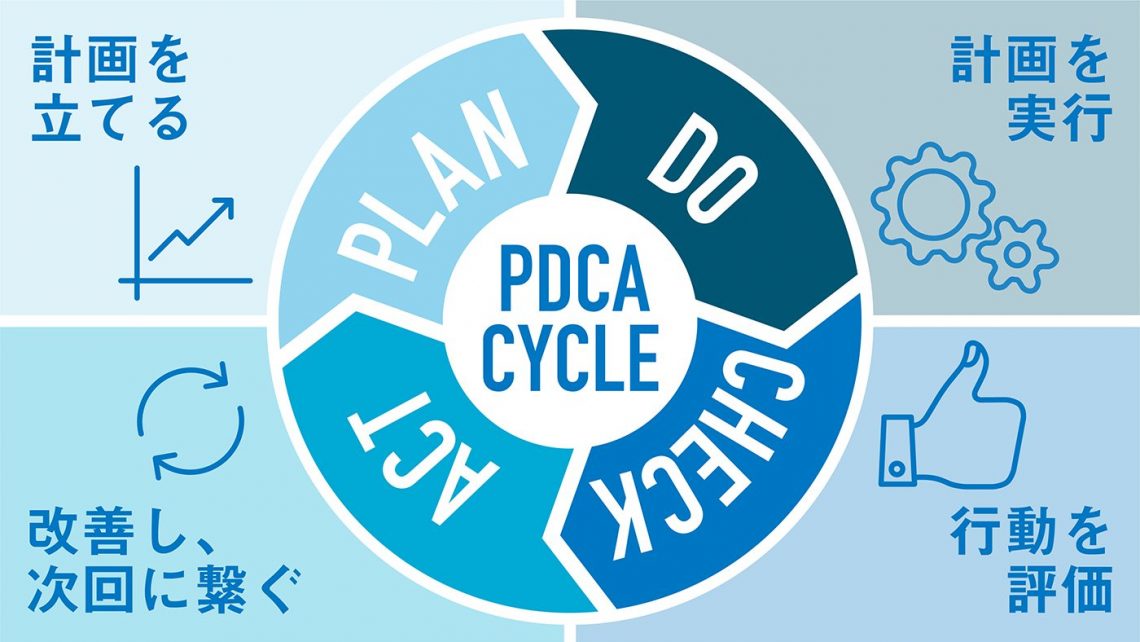

PDCA(ピーディーシーエー)とは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」のそれぞれの頭文字をとった用語です。Plan→Do→Checkとそれぞれのプロセスを順番に行い、最後のステップActionまで終わったところで、また最初のPlanに戻ります。ただ繰り返すのではなく、修正や改善を加えながら次の計画に反映します。

この一連の循環は「PDCAサイクル」と呼ばれ、螺旋階段を上るようにプロセスを回して、継続的に業務の効率化を進めていきます。

PDCAの成り立ち

PDCAのサイクルは1950年代に、アメリカの統計学者でコンサルタントのウィリアム・エドワーズ・デミングらにより、品質を管理・改善する方法として生み出されました。デミング氏は「品質管理の父」と言われており、統計に基づく工程管理手法の第一人者です。

日本には、1950年のデミング氏の来日講演会でPDCAサイクルの考え方が紹介されました。その後、「日本の品質管理の父」といわれる石川馨が「PDCA」という言葉を用いて以来、業種・職種を問わず、多くのビジネスシーンで活用されてきました。PDCAサイクルは、提唱者の名前から「デミングサイクル」と呼ばれることもあります。

PDCAサイクルの効果的な回し方

近年、市場や顧客のニーズは目まぐるしく移り変わっており、PDCAサイクルも迅速に回していくことが求められています。すばやく効果的に運用するポイントをご紹介していきます。

- 目標の「数値」と「期間」を決める

- 進捗を定期的に振り返る

- 現実的な計画をたてる

「数値」と「期間」はかならずセットで決めましょう。期間を定めない目標は後まわしになりがちです。また、明らかに達成できないような目標が続けば現場の士気が下がり、さらに達成が遠のいてしまいます。「頑張れば達成ができそうだ」という、やる気につながる数値にするとよいでしょう。

PDCA各プロセスにおける実施内容

PDCAサイクルを回して成果を上げていくにあたって、具体的に何をすればいいのでしょうか。各プロセスの詳細をお伝えしていきます。

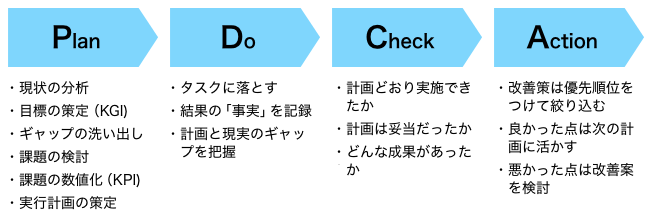

Plan:計画する

最初のステップのPlan(計画)は、PDCAサイクルの成否を担う重要なステップです。まずは、しっかりと現状や課題を把握し、定量的な数値で目標を立て、目標と現状の差を埋めるアクションプランを作成します。目標は、過去の実績をもとに必ず数値化をしてください。定量化しないと、この先の管理ができなくなります。

Plan(計画)のポイント

- 現状の分析

- 定量目標の策定(KGI:経営目標達成指標)

- 目標と現状のギャップの洗い出し

- 対処すべき課題の検討

- 課題の数値化(KPI:重要業績評価指標)

- 実行計画の策定

課題やギャップの洗い出しをする際は、「ロジックツリー」や「5W3H」などのフレームワークを有効活用して課題を見える化しましょう。漏れなく、なおかつ、ダブりがないように課題を抽出することがポイントです。

また、よくある失敗として「目標数値が高すぎて現実的ではない計画を策定してしまう」「計画がメンバーと共有されていない」ことが挙げられます。実行に移る前に、自社にとって適切な計画になっているかをメンバーと一緒に確認をするようにしましょう。

Do:実行する

Do(実行)では、Planで立てた計画を具体的なタスクに分解して実行していきます。その際には、下記のような点に注意してください。

Do(実行)のポイント

- 計画をすぐに行動できるタスクに落とし込み実行する

- プロセスや結果の「事実」を記録する

- 計画と現実のギャップを把握する

Doで実行したプロセスや結果の活動内容はかならず記録しておきましょう。次のCheckでスムーズに振り返るため、事実や数字を記録することはとても重要です。さらに、成功した記録以外にも、計画どおりにいかなかったこと、実行で生じた新たな課題も正確に記録しておきます。計画と現実の差を把握するためのものです。

よくある失敗として、「大体できたところで実行を止めてしまった」「検証せずに進めてしまった」などが挙げられます。可能な限り数値化して記録に残すことを意識しましょう。

Check:評価する

Check(評価)では、計画がそのとおりに進んだのか、目標数値は達成できたのかを下記のような視点から振り返り、評価します。

Check(評価)のポイント

- 計画どおり実施できたか(定量的な確認)

- 計画は妥当だったか

- どんな成果があったか

評価は、単に「できた」「できなかった」と判断するだけでは何の意味もありません。「なぜ、そのような結果になったか」の要因を分析し、気づきを得ることが重要です。定量的なデータを見ながら振り返ると、より有効な気づきが得られるでしょう。

よくある失敗として、「目標や計画が曖昧だったため評価ができなかった」「原因追求をするつもりが責任追求になってしまった」などが挙げられます。Plan(計画)がしっかりできていないとCheck(評価)ができず、Check(評価)を次のPDCAサイクルのAction(改善)に反映させないと、品質は正しく改善していきません。

Action:改善する

Action(改善)では、Check(評価)で得た気づきや課題に具体的な修正を施し、次のサイクルで活かすために仮説を立てます。

Action(改善)のポイント

- 改善策が複数あるときは、優先順位をつけて絞り込む

- 良かった点をもとに考察し、次の計画に活かす

- 悪かった点は改善案を検討し、次の計画に反映する

課題の克服はもちろんのこと、良かった点はさらに伸ばす方法を探っていきましょう。一方で、改善の見込みがない場合は、計画そのものの中止や延期の判断も必要です。

よくある失敗として、「反省を次に活かせなかった」「表面的な改善策で結果が変わらなかった」などが挙げられます。同じやり方から違う結果は生まれません。ここで立てた仮説をもとに、再びPlan(計画)に戻り、PDCAの質を上げていきましょう。

PDCAを実施するメリット

PDCAサイクルの導入は、企業にとって具体的にどのようなメリットもたらすのか解説していきます。

継続的に事業や業務改善ができる

PDCAは一度きりではなく、連続的にフィードバックを積み重ね、中長期的に改善していくことを前提としています。つまり、PDCAサイクルを正しく回していけば、着実に業務改善や成果向上につながるといえます。

また、現場で計画を実行する従業員自身がアクションプランやタスクを作成するため、問題解決への意識が高まり、それまで以上に仕事を「自分ごと」として捉え、モチベーションがアップすることが期待できます。また、PDCAをCheck(評価)するスタッフの育成にもつながります。

KPIやタスクを明確にできる

PDCAには明確な目標があるため、自分のやるべきこと、会社が求めていることを改めて理解できます。

たとえば、営業部門の目標が「売上を増やす」では曖昧すぎて自分の行動に落とし込めませんが、「◯◯エリアの新規顧客を10件増やす」のように具体的に立案されれば、各々が目標達成に向けてタスク化し行動ができます。

タスク化するまでの流れとしては、最初に売上高や契約件数など、最終的な目標となるKGIを決めます。次に、訪問件数や架電数などの中間目標となるKPIを決めます。常にKPIやタスクを更新して、現場のモチベーションを高めていきましょう。

参考:KPIの設定方法を具体例を用いて解説!成果につなげる3つのポイントも紹介

営業現場で使えるPDCAはこちらの資料を参考にしてください。

課題に対し効率的な解決が可能になる

効率的な課題解決が可能になる点も、大きなメリットと言えます。

これは、目標やKPIが明確なことで「何がどこまでできているのか」「不足しているのはどこか」が把握しやすくなるためです。

問題点がどこにあるかが把握できれば、具体的な解決策の立案・実行もしやすくなります。

PDCAによってチェックしていなければ、何が問題なのかすぐにつかめず、的外れな対策を取ってしまう恐れがあります。PDCAを回すことで、効率的な改善が可能になります。

目標を達成する力がつく

PDCAを回すことで、目標を達成する力が養われます。

PDCAでは、明確な目標を設定して計画を立て、実行後に課題点を洗い出して改善に向けた行動を起こします。このプロセスを繰り返すうちに、しだいに「何が問題だったのか」「改善するにはどうすべきか」と論理的に考えて適切な解決策を導けるようになります。

この過程で身につくのが、目標を達成する力です。

養われた目標達成力は、PDCAを回している業務に対してだけでなく、ほかの業務やチーム全体の管理などにも活かせるでしょう。

変化に対する柔軟性が磨かれる

環境の変化に対する柔軟性が磨かれる点も、PDCAの大きなメリットの一つです。事業を成功させ会社を発展させるためには、常に時代や環境の変化に合わせて柔軟に対応することが欠かせません。

PDCAを回す際には、現状を分析して目標に向けて調整することが必要です。状況と目標を見据えて調整し実行するプロセスで、変化に対する柔軟性が磨かれます。

これにより、変化の激しい環境でも対応できる幅が広がり、成果を継続して出せるようになります。

PDCAを実施するデメリット

PDCAは、ポイントを押さえて活用すればメリットの大きいフレームワークですが、活用の仕方を誤ると成果が出ない場合もあります。続いては、PDCAのデメリットを解説していきます。

PDCAが形骸化する

PDCAが形骸化し、PDCAを回すこと自体が目的になっているケースが見受けられます。PDCAを回す意図を理解せずにサイクルを回しても、業務改善にはつながりません。「目標や課題は何か」「そのために何をしなければならないのか」を忘れずに進めていきましょう。

イノベーションが生まれにくい

PDCAは、前例や過去の定量データをもとにPlan(計画)します。一巡目のPDCAが終われば次のPlan(計画)に移りますが、これは過去(一巡前)のPDCサイクルから導かれたものです。

PDCAは、既存の業務を「継続的に改善」していくためのものであり、創造性を磨いたり新規事業生み出すことには向いていません。イノベーションを生み出すためのフレームワークは、後述の「OODA」のほうが向いているでしょう。

PDCA各ステップの失敗要因

ここでは、PDCAの各ステップにおける、失敗しやすいポイントや陥りやすいミスを解説していきます。

Plan(計画)の失敗要因

Planのステップでもっとも多い失敗要因は、成果を追い求めるあまり「高すぎる目標を設定してしまう」ことです。現実的な目標を設定しないと担当者のモチベーションが下がり、Do(実行)の精度も下がります。

一方で、計画を慎重に作りすぎるあまり実行するまで時間がかかってしまうケースもあります。

Do(実行)の失敗要因

Doのステップでよくある失敗要因は、絵に描いた餅状態で「実行できなかった」ことです。これは、トップダウンでPDCAを導入すると起こりやすいケースです。

また、記録方法が統一されていない、記録自体が欠けている場合もあります。現場のオーバーワークに気が付かずにPDCAを導入してしまったがために、サイクルが回せなかった例もあります。

Check(評価)の失敗要因

Checkのステップでよくある失敗要因は、「やりっぱなしで振り返りができなかった」「評価基準があいまいなこと」が挙げられます。あいまいな評価基準で「全体的によくやっている」では、業務の質をあげることはできません。定量的に目標数値を設定し、冷静かつ客観的に評価を行いましょう。

Action(改善)の失敗要因

Actionのステップでよくある失敗要因は、「改善の視点が少ない」「やり方の改善ではなく精神論になる」が挙げられます。Actionでは、顧客目線や取引先目線なども含めた、あらゆる側面から分析します。

そして、DoとCheckの内容・結果から、「どうしてうまくいったのか」「どうしてうまくいかなかったのか」をそれぞれ論理的に分析しなければなりません。場合によっては計画の中止や延期の判断も必要です。

PDCAを成功させる4つのポイント

企業がPDCAサイクルをうまく回して成果を得るために、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。ここでは、PDCAを成功させる4つのポイントを解説します。

1. 「見える化」して計画を確実に実行する

いかに完璧なPlan(計画)を立てても、次のDo(実行)がともなわなければ、サイクルは回りません。「実行しなければ成果が出ないのは当たり前」と思われるかもしれませんが、それほど「計画倒れ」に終わるケースは多いのです。

思うように計画を実行できないときはチームメンバーに相談し、進捗を共有して「見える化」する体制を作りましょう。

2. 「習慣化」して定期的に評価する

進捗の定期的なCheck(評価)とAction(改善)を日々のルーティーン業務に組み込めば、スピーディーにPDCAサイクルを回していけます。じつは、Check(評価)やAction(改善)をしなくても、仕事自体は回ってしまうのがPDCAの落とし穴です。

「毎週金曜日の午前9時から30分間はPDCAの振り返りをする」など、スケジュールの固定化をおすすめします。Check(評価)とAction(改善)を見直す機会を定期的に設け、細やかに検証と改善すれば、最速で成果を上げられるようになります。

3. 「仕組み化」して無理のない計画にする

先述の通り、PDCAの失敗の多くはPlan(計画)のステップで起きています。計画や目標を立てる際には、理想ばかりが大きくなり、机上の空論になりがちです。最初の目標(KPI)は無理のない範囲に設定し、「少しがんばれば達成できる」程度にとどめ、段階的に上げていくのが良いでしょう。

また、属人化を防ぐため、誰でも実行できる簡単なタスクから始め、習慣化を優先する方法もあります。PDCAを成功させるには、回しやすい仕組みの構築が大切です。

4. 「期限の明確化」で目標をわかりやすくする

具体的な期限設定も大切なポイントです。期限がなければ、目標に対する心理的なプレッシャーが弱くなり行動量が低下してしまいます。「1年後に売上高20%アップ」などのように期限を設けた目標を設定すると、逆算して必要とされる行動を考えられるようになります。

PDCAを上手に回す秘訣は、以下の記事でも詳しく解説しています。

参考:PDCAを回す秘訣は仕組みと会議体にあり!~脱:報告会議からCAP会議へ~

PDCA導入企業の成功事例

自社のPDCA運用を見直す際には、他社の成功事例が参考になります。ここでは、PDCAの運用で業務改善を実現した成功事例を紹介します。

GMOメイクショップ株式会社の成功事例

元々は、ExcelでPDCAサイクルを管理していたというGMOメイクショップ株式会社。しかし、部門間の情報共有などの面で、成長企業としてExcelでは限界があると判断し、営業支援ツール導入を決断しました。

当初はSFAの内製を検討したものの、リソースの関係もあって断念。CRM/SFAの「eセールスマネージャー」を導入することに。すると、売上が2倍になったほか、下記のように劇的な改善を実現したのです。

GMOメイクショップがCRM/SFAで実現したこと

- 案件の取りこぼしゼロを達成

- ある営業担当者は売上前年比192%を達成

- 会議が90分から15分まで大幅時間削減

Excel管理では、PlanやCheckのステップの数値把握や、成果の確認が難しいことが大きな課題です。PDCAをより効果的に回すためには、扱いやすいCRM/SFAの導入は必須といえるでしょう。

トヨタ自動車株式会社の成功事例

トヨタ自動車株式会社は、PDCAをうまく活用している事例として、よくその名が挙げられる企業です。トヨタといえば「トヨタ生産方式」。3M(ムリ、ムダ、ムラ)を徹底的に排除してコストを下げ、効率的な生産を目的としたPDCAです。

トヨタのPDCAの特徴は、「5W1H」の手法を使っていること。5W1Hは、「When(いつ)、Where(どこで)、Who(だれが)、What(何を)、Why(なぜ)、How(どうやって)」という一般的なものではありません。トヨタの5Wは、5つの「Why(なぜ)」のこと。Whyを5回、繰り返して、最後に「How(どうやって)」を考えるのです。

この5W1Hはとくに、Plan(計画)、Check(評価)のステップにおいて役立ちます。「なぜそれを計画するのか」「なぜうまくいったのか/いかなかったのか」などを具体的に検討・分析することで、当初は抽象的だった課題、タスク、改善策も具体的になっていくのです。

さらに、トヨタのPDCAには「F(Follow)」が加わります。

トヨタのPDCAにおけるFの内容

- メンバー全員がPDCAの目的に関心を持ち続ける

- 複数メンバーでPDCAについて議論する

- 成果が出たときほど「先のこと」を意識する

Followの追加により、たとえば、第三者と議論することで客観的な視点を取り入れたり、成果を共有して組織の競争力を伸ばしたりして、PDCAの精度を上げながら回し続けることになるのです。

PDCAサイクルはなぜ古いと言われているのか?

PDCAは現在でも多くの企業が取り入れ活用していますが、一方で「古い」「時代遅れ」との意見も出ています。

PDCAの導入を検討している場合は、古いとされる理由についてもしっかり理解しておきましょう。

ここでは、PDCAが古いと言われる主な理由について解説します。

中長期目線の考え方であるため

時代遅れと言われる大きな理由として、業務改善を図るまでに長い時間がかかる点が挙げられます。

PDCAは計画・実行・評価・行動という4つのプロセスを踏む必要があります。さらに、1サイクルで終わりではなく、何度も回して調整することが不可欠です。

現代は時代の変化が早く、悠長に対応している余裕はないことが多いです。IT技術の進化や市場のグローバル化によって競争がこれまで以上に厳しくなっており、スピードが求められる場面が増えています。

こういった点から、PDCAは短いスパンでのアクションが求められる現代には合わないとみなす意見が出るようになりました。さらに、計画に重点を置くPDCAでは、不確実性の高い環境下では対応しきれず、想定外の事態が起きた際に素早い軌道修正が難しいという課題も指摘されています。

PDCAを回すことを目的化してしまうため

PDCAを実施する目的は、課題点を見つけて改善し、業務効率を上げたり目標を達成したりすることです。ところが、PDCAを回すことそのものが目的となってしまい、形だけの運用になってしまうことが少なくありません。

Plan(計画)やDo(実行)までは、誰でも理解しやすく実践しやすいプロセスです。しかし、肝心の行動や成果をCheck(分析)した結果をうまく解決や改善案につなげられず、単なるアクションの繰り返しに陥ることがよくあります。

これは、PDCAをただ実施することに意識が向いてしまっているからでしょう。PDCAの本質は、計画を立てて回すことだけでなく、目標達成に向けた効果的な改善を実現することです。

目的や目標を明確に定め、それらを達成するために課題の洗い出しや施策の実践を行っていることをしっかり認識する必要があります。

参考:PDCAは古くて意味がない? 古いとされる理由や、新たに注目されるOODAについて

PDCAに代わる概念「OODA」とは?

変化の激しい市場や顧客ニーズに対応するため、いま注目されているのがOODA(ウーダ)というフレームワークです。アクションを実行し、業務を改善するという点はPDCAと共通しますが、大きな違いもあります。ここでは、PDCAとOODAとの違いのほか、使い分け方についてご説明します。

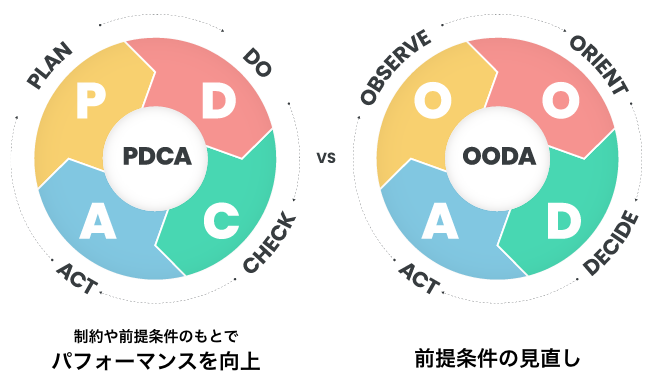

PDCAとOODAの違い

OODA(ウーダ)とは、「Observe(観察)」「Orient(方向づけ)」「Decide(判断)」「Action(行動)」の各頭文字を取った言葉となります。PDCAと同様に、業務改善や高い成果を導くためのフレームワークとして使われています。

OODAは1970年代にアメリカ空軍のジョン・ボイド大佐により「空中戦戦術」として生み出されました。ボイド大佐の朝鮮戦争時の経験をもとにして、相手の状況を観察(Observe)し、即座に戦術を考え(Orient)、判断し(Decide)、行動(Act)に移す戦術理論を考案したといわれています。

OODAの一番の特徴は、「意思決定を早く行える」ことです。戦場ではPDCAのようにじっくり検討する時間はなく、その都度、迅速な判断が求められます。これは、変化の激しい現代のビジネスシーンでも同じです。

競合企業の動きや顧客ニーズの変化を察知し、素早い判断と行動力がなければ市場で生き残ることはできません。そのため近年、ビジネスシーンでもOODAが活用されています。

参考:PDCAは時代遅れ!?いま注目を集める「OODA(ウーダ)ループ」とは

PDCAとOODAの使い分け方

古いとみなされるPDCAサイクルは元々、工場の品質改善をするために生み出されたフレームワークです。中長期的に課題に取り組み、PDCAサイクルを回しながら成長を目指します。事前に立てた周到な計画を実行していくため、臨機応変な対応力よりも、堅実に実行していく力が求められます。

一方、OODAは短期的な視点で改善するフレームワークです。迅速に意思決定し、柔軟に臨機応変に対応する力が必要になります。

短期的かつ迅速に判断をしていくにはOODA、中長期な視点でプロセスを重視するにはPDCAが良いでしょう。OODAとPDCAは「短期的か中長期的か」の違いと覚えておきましょう。

PDCA、OODAについてはこちらの無料コンテンツでも詳しく解説しています。

ご興味がある方はぜひダウンロードしてご覧ください。

OODAのメリット

OODAはさまざまなメリットがあることから、近年注目され導入されるケースが増えています。

ここでは、主なメリットを3つ紹介します。

施策がスピーディーに実行できる

OODAのメリットとして、施策を実行するスピードが速い点が挙げられます。

計画を立ててじっくり考えてから行動に移すPDCAとは異なり、OODAは現場の状況を判断し、その場で最適な施策を決定して実行することが可能です。長々と会議を重ねているうちに好機を逸したり、事態が悪化したりするようなことがありません。

市場や消費者のニーズは変化が早く、対応するためには迅速な意思決定が求められます。OODAを活用することで、短いスパンで有効な施策を打つことが可能です。

生産性が向上する

生産性の向上が期待できる点も、OODAを活用するメリットの一つとして挙げられます。これは、現場のスタッフが状況を読んで決めた施策をその場で実行できるためです。

「計画を立てて上司や上層部の承認を待つ」といったプロセスが必要なく、時間的ロスを発生させずに結果に結びつく行動ができます。

また、個々の社員の裁量権が大きくなるため、業務を自分ごととして捉え、自発的に行動するようにもなるでしょう。結果として、生産性の向上が見込めます。

状況に応じた適切な対応が取れる

その他のOODAのメリットとして、想定外の事態が起きても適切な対応がしやすい点が挙げられます。PDCAは計画を立てて実行し、結果を見て改善策を図る流れのため、想定外の出来事が起こった際のアクションが遅れがちです。

一方、OODAは現場で状況を判断して実行するため、どのような事態であっても即座に判断してリアルタイムで実行できます。突発的な事態が発生した場合でも、事前の計画に縛られることなく、適切かつ迅速に対応できるでしょう。

OODAのデメリット

ほかのフレームワークと同様、OODAにもデメリットがあります。具体的にどのようなデメリットがあるか、知っておきましょう。

失敗する可能性がある

OODAでとくに注意すべきデメリットの一つとして、失敗する可能性が決して低くはない点が挙げられます。これは、OODAが事前の状況分析やデータの収集・解析などに時間をかけず、その場で判断してすぐに対応するフレームワークであるためです。

さまざまな要素をじっくり検討して決定するわけではないため、ときには誤った判断をしてしまうこともあります。

目標に向かって計画を立て、検証しながら進めるPDCAと比べると、失敗する確率は高くなる傾向にあることは否定できないでしょう。

業務によって向き不向きがある

OODAのデメリットの一つとして、業務内容によっては適さないケースがある点も挙げられます。たとえば、ルーティンワークのように基本的に同じような作業を繰り返す業務では、OODAはあまり効果を発揮しません。

これは、OODAが状況をリアルタイムで観察し、適切な判断をくだして行動することを重視するためです。変化の激しい環境や不確実性の高い状況では高い効果を発揮する一方、データ入力やライン作業といった決められた手順に従って作業を進める業務にはあまり向いていないと言えます。

適していない業務にまでむやみにOODAを適用しようとすると、作業の安定性が損なわれ、かえって効率が落ちることがあるので注意しましょう。

組織がまとまりにくくなる可能性がある

OODAのデメリットとして、組織の統制が取りにくくなる点も挙げられます。なぜなら、OODAは、現場の人間に裁量権を与え、状況に応じてすばやく意思決定を行い即座に行動することを重視するフレームワークだからです。

従業員が上の判断や承認を待たずに、それぞれの判断で行動する可能性があります。うまく機能すれば迅速で効果的な対応ができますが、一方でまとまらずに現場が混乱することも考えられます。

これを避けるためには、OODAの柔軟性を受容しつつも、作業方針や一定の基準をしっかりと定めるなどの方策が必要です。組織としての方針や目的を明示し、現場はそれに基づいて判断・行動するよう指導することで、現場を統率しやすくなるでしょう。

PDCAサイクルで成果を実現

PDCAサイクルを行うことで、小さく改善しながら素早く業務の質を上げていくことができます。PDCAの特徴やポイントを理解して運用すれば、確実な改善と、生産性の向上が可能です。

変化の激しいいまの時代だからこそ、世界中の多くの企業で導入され、成果につなげてきたPDCAを参考にしていただけたら幸いです。