フレックスタイム制とは?メリット・デメリットや導入の流れを解説

従業員が出社・退社時刻や労働時間を自分の裁量で決められるフレックスタイム制は、ワーク・ライフ・バランスなどが実現するほか企業のイメージ向上などメリットが多く、導入の増えている制度です。

その反面、勤怠管理が複雑になるため、勤怠管理システムやCRM/SFAツールの導入などで環境を整備する必要があります。

本記事では、フレックスタイム制のメリット・デメリットや、導入時の注意点などを解説します。

このページのコンテンツ

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、決められた総労働時間内で、従業員が毎日の始業時間と就業時間を自分の裁量で決められる制度です。従業員が自分の都合に合わせて、働き方を柔軟に調整できるのが特徴です。

フレックスタイム制の目的

フレックスタイム制により日々の働き方を本人の裁量で選択することができるため、ワーク・ライフ・バランスの実現につながります。

子育てや介護を担っている場合では、保育園や病院の送り迎えなどプライベートに充てる時間の自由度が高まり、仕事とプライベートのバランスを取りながら充実感を持って働けるようになります。これにより業務の効率化や生産性向上も期待できるでしょう。

時差出勤制度との違い

時差出勤は、出勤・退勤の時間を変更することができる制度です。電車やバスの混み合う時間帯を避けるためのものであり、任意のタイミングで出勤・退勤できるわけではない点が、フレックスタイム制との違いです。

裁量労働制との違い

裁量労働制とは実際の労働時間ではなく、企業と労働者間であらかじめ定められた時間を働いたものとみなし、賃金を支払う制度のことです。デザイナーや研究者、専門家、企画・立案・調査など、仕事を時間ではなく成果で評価する働き方に適した制度といえます。

フレックスタイム制も裁量労働制も導入するには労使協定の作成が必要で、裁量労働制は労使協定や労使委員会の決議の内容を労働基準監督署に届け出する必要があります。一方、フレックスタイム制は、清算期間が1ヶ月を超えるときのみ協定書や労使協定書を届け出するという違いがあります。

フレックスタイム制の仕組み

ここからは、フレックスタイム制を導入した場合の働く時間帯や、残業時間・残業代の考え方を解説します。

働く時間帯

フレックスタイム制では「清算期間」が定められており、清算期間として決められた枠の範囲内で、労働時間の過不足を日々調整しながら働きます。清算期間は2019年4月1日に施行された「働き方改革関連法」により、期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に延長されました。

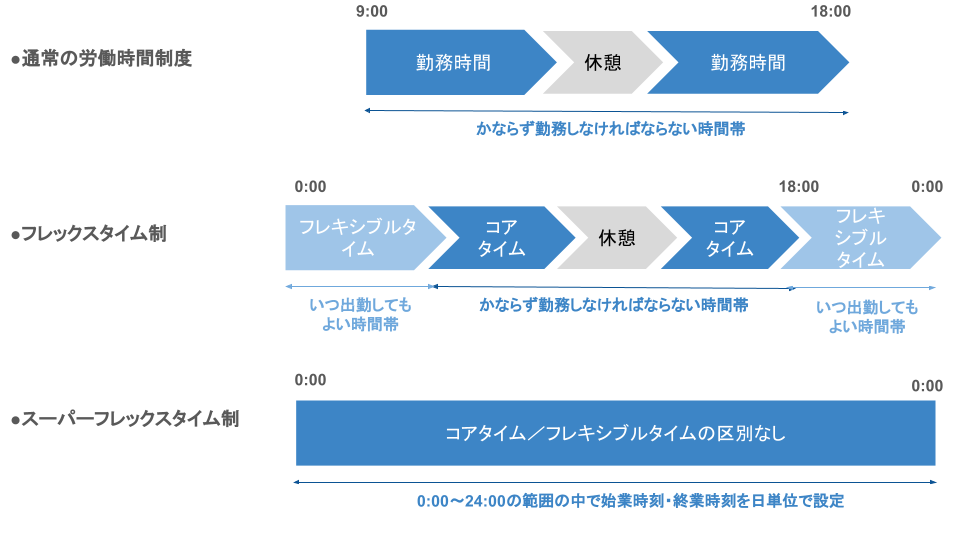

また一般的なフレックスタイム制では、1日の労働時間の中でかならず出勤していなければならない「コアタイム」と、自由に出退勤できる「フレキシブルタイム」を設定した上で運用します。

ただし、コアタイムはかならず設けねばならないものではなく、コアタイムのない働き方を「スーパーフレックスタイム制」と呼びます。

フレックスタイム制の残業時間・残業代

フレックスタイム制では従業員が日々の労働時間を自分で決めるため、1日8時間・週40時間」という法定労働時間を超えて働いても、ただちに時間外労働にはなりません。フレックスタイム制では清算期間を終えた時点で、所定の総労働時間を超えた分を残業代として精算するのが一般的です。

たとえば清算期間が1ヶ月で、総労働時間が160時間の月に170時間働いたとすると、10時間分が時間外労働となり、その分の残業代(時間外手当)が支給されることになります。

フレックスタイム制のメリット

フレックスタイム制を導入すると、企業にとっては業務の効率化や生産性向上など、さまざまなメリットを得られます。以下で詳しく解説します。

ワーク・ライフ・バランスが実現する

フレックスタイム制では、従業員が自分の裁量で働く時間を設定できるため、私的な用事に合わせてスケジュールを組めるようになります。

プライベートの時間も充実させることができ、仕事と生活の調和であるワーク・ライフ・バランスの実現を期待できます。これにより仕事に対する意欲や働きがいの向上につながれば、仕事の質や生産性も高まることでしょう。

出社・退社時間をフレキシブルに決められる

従業員が出社や退社の時間を自分で決められるため、働き方の自由度が高まります。遅くまで残業した翌日は出勤時間を遅らせるなどの対応もできるため、体調管理もしやすくなるでしょう。

通勤ラッシュを避けられる

フレックスタイム制の導入で通勤ラッシュを避けられるため、従業員のストレス低減が期待できます。体調やメンタルに不安がある従業員でも勤務を継続しやすいため、離職の原因となる要素を減らせます。

業務効率が上がる

自己裁量で労働時間を調整できるため、従業員一人ひとりが効率のよい時間の使い方を意識するようになります。仕事への取り組み姿勢が変わることで、業務の効率化を期待できるでしょう。

離職率が減り優秀な人材を確保できる

生活と仕事の両立が叶えば、離職率の低減につながります。また、多様な働き方が求められている時代において、フレックスタイム制やテレワークを導入している企業は、好印象を与えられるでしょう。

多くの求職者から注目を集め、採用面でもメリットが多くなります。

フレックスタイム制のデメリット

一方でフレックスタイム制は、勤怠管理が難しくなるなどのデメリットもあります。導入時にはデメリットも把握して、対処するようにしましょう。

従業員の自己管理能力が必要となる

フレックスタイム制は自分の裁量による出退勤となるため、従業員一人ひとりの自己管理能力が必要となります。自己管理が苦手な従業員はルーズになりがちで、場合によっては意欲低下につながることもあるでしょう。

企業側としては個々人の勤怠管理が難しくなるため、ツールなどを活用した勤怠管理の徹底や、1on1ミーティングによる従業員の成果を把握する努力などが必要となります。

社内外のコミュニケーションが減る

従業員の出勤・退勤時間が各々で異なると、自然と顔を合わせる時間も少なくなります。

従業員が自分で決めた時間で出勤・退勤をするようになると、コミュニケーションがどうしても不足しがちで、業務上の不都合が生じてしまう可能性もあります。また、従業員がオフィスにいる時間がわかりにくいため、緊急時などにクライアントへの対応が遅れてしまうこともあるでしょう。

こうしたリスクを回避するためにも、チャットやオンラインミーティングツール、CRM/SFAシステムの導入による情報共有、定期的なミーティングの開催といった、コミュニケーションを活性化する対策も不可欠です。

フレックスタイム制導入時の流れ

フレックスタイム制導入には、最低限「就業規則に規定」「労使協定の締結」が必要です。ここでは導入の流れや注意点を解説します。

STEP1:対象者を決定する

フレックスタイム制はすべての部署や職種に合うわけではなく、最初はフレックスタイム制が合いそうな部署や、導入しやすそうな職種の従業員から始めるとよいでしょう。まずは対象者の範囲を明確にし、運用状況に応じて対象者を更新するのがおすすめです。

STEP2:就業規則に規定する

フレックスタイム制を導入する際には、就業規則等に「始業・終業時刻の決定を対象者に委ねる」旨を定めなければなりません。コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合は、具体的な時間帯も定める必要があります。

STEP3:労使協定を締結する

フレックスタイム制の導入には労使協定の締結が必要です。以下が必要事項となります。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

- 標準となる1⽇の労働時間

- コアタイム(※任意)

- フレキシブルタイム(※任意)

STEP4:運用のための環境を整備する

フレックスタイム制を導入後従業員の勤怠管理を効率的に行うには、ツールの導入や管理体制の構築が重要です。

勤怠管理もできるCRM/SFAツールは従業員の勤怠管理と活動実績を連動でき、人事評価や教育などマネジメント業務が効率化します。自社の目的や環境に合ったツールを選び、適切な管理体制で運用しましょう。

フレックスタイム制の体制構築について詳しく知りたいなら、以下の記事も参考にしてください。

参考:フレックスタイム制の体制構築に必要なものとは? 実践する働き方改革

フレックスタイム制の導入には、CRM/SFAツールを活用しよう

フレックスタイム制は、ワーク・ライフ・バランスが実現するなどメリットが多く、働き方改革を進めるには最適な制度といえます。一方で、勤怠管理が複雑になるなどの課題もあり、導入するには法で決められたことを守るほか、ツール等の導入で効率化することをおすすめします。

CRM/SFAツールには勤怠管理ができるものもあり、営業活動や勤務状態などと連携できるため、マネジメント業務が効率化します。CRM/SFAを適切に運用することで、組織全体のパワーアップや生産性向上も実現するでしょう。

フレックスタイム制導入時には、CRM/SFAツールを効果的に活用することをおすすめします。