ニューノーマルとは?企業に求められる働き方と強化したい対策

ニューノーマルとは、社会に起こった大きな変化がいつの間にか当たり前になり定着することです。

新型コロナウイルスによるニューノーマルで起きたビジネスや働き方の大きな変化は、すでに常態化しつつあるものの課題も多く、企業にはこうした課題解決の対策が求められています。

本記事ではニューノーマルで起きた変化と、ニューノーマルが一般化するなかで企業がさらに強化したい対策などを解説します。

ニューノーマルとは何か

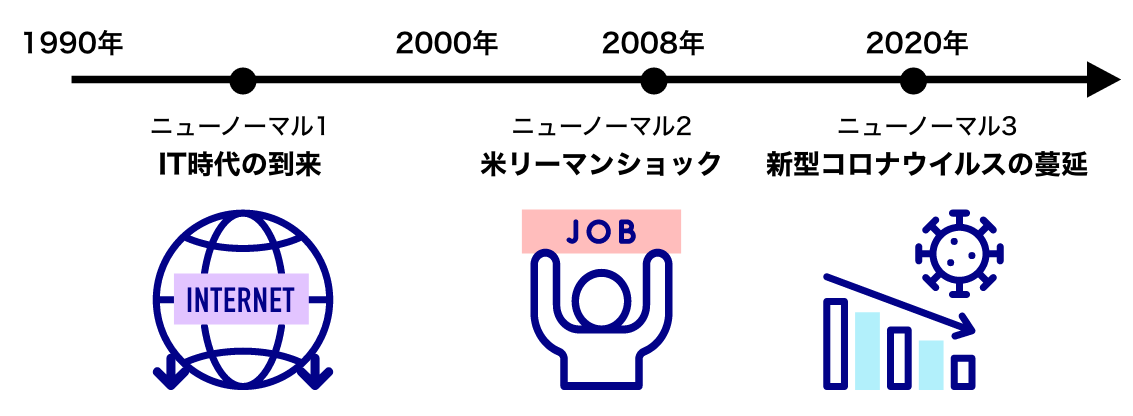

ニューノーマルという言葉の直訳は「新しい常態」という意味で、社会に起こった大きな変化が新しい常識として定着することです。過去に2度起きており、新型コロナウィルスによって巻き起こった大きな社会変革が、3度目のニューノーマルとされています。

最初のニューノーマルは、1990年代のインターネット社会の到来です。 携帯電話や電子メールなどの情報伝達手段や検索エンジンといったIoTサービスの利用が普及し、ビジネスや個人のライフスタイルに大きな変化をもたらしました。

2度目のニューノーマルは、2008年に米国で起きたリーマンショックです。世界的な金融危機の勃発に、アメリカのエコノミストであるモハメド・エラリアン氏は、「景気が回復しても以前の状態には戻らない」といったニューノーマルの考え方を提唱しました。

そして3度目のニューノーマルが、2020年頃の新型コロナウイルス感染拡大によってもたらされた大変革です。

外出規制やマスクの常時着用などで生活様式が大きく変わり、テレワークやオンライン商談などの非接触なビジネス活動も常態化しました。これにより企業のDXや経営戦略、働き方改革が加速化しています。

このように振り返ってみると、ニューノーマルはビジネスや私たちの生活を、元には戻れないほど根本から変えるできごとであり、周期的に訪れるのも特徴といえるでしょう。

ニューノーマル時代の働き方

3度目のニューノーマルでは、テレワークの常態化や業務・商談のオンライン化など、ビジネスや働き方に大きな変化をもたらしました。

テレワークの常態化

働き方の大きな変化のひとつとして、場所や時間にとらわれないテレワークの常態化が挙げられます。

在宅勤務やリモートワークなど、オフィス以外の場所で仕事をするスタイルが一般的になり、育児や介護と仕事の両立を可能にするワーク・ライフ・バランスの実現につながっています。

企業にとってはオフィスの家賃や交通費などのコストカットができるため、今後もハイブリッドな働き方を推奨する企業が増えるでしょう。

一方で、従業員の勤怠管理が難しくなる点や、情報漏えい、デバイスのウィルス感染などのリスクが高まるといったデメリットもあります。

ハイブリットな働き方が増える一方で、企業にはこれらへの対策も求められています。

社内業務、営業活動のオンライン化

テレワークが一般化したことで、社内会議や研修もオンラインで行うことが増えました。

申請処理や決済処理なども電子化するところが多くなり、場所や時間、デバイスを選ばずに業務を遂行できるようになっています。

また社内業務だけではなく、商談や打ち合わせなどの顧客訪問もリモートで対応する機会が増えています。

これにより遠方の企業にも営業ができるようになるほか、移動や出張にかかる交通費や宿泊費、時間を削減できるため、業務の効率化につながった企業も多いことでしょう。

一方、オンライン面談では表情やしぐさを読み取りながらコミュニケーションをすることがむずかしいため、相手の正確な状況把握が困難であるといったデメリットもあります。

営業時のスムーズな商談のためには双方の通信環境が整備されていなくてはならず、対面ではない分、いままでの営業ノウハウが通用しない可能性もあります。

評価制度が成果主義に

テレワークが一般化したことで、それまで上司が部下の行動や様子を見て行っていた人事評価ができなくなり、成果主義の評価を導入する企業が増えました。

企業や所属部署によっては成果主義が業務にマッチしないこともあり、評価基準や労務管理方法も変えなくてはならないとあって、いまあだに課題の多い分野といえます。

ニューノーマル時代のビジネスの変化

働き方だけではなく、DXの加速や非対面チャネルの強化など、ニューノーマル時代のビジネスシーンも大きく変化しました。

DXの加速

業務や営業活動のオンライン化をはじめ、インターネット上で取引を行うビジネスモデルが増えました。そのため、業務フローのデジタル化やクラウドの活用、コミュニケーションツールの導入など、DX推進が加速したのもニューノーマル時代の変化です。

アプリやAIの活用、MAツールやSFAツールなど業務を効率化するシステムの導入、CRMシステムのような顧客対応ツールの運用を適切に行うと、自社の働き方改革につながり生産性向上も期待できます。

ニューノーマル時代に、社会や顧客のニーズに応え競合が激化する市場で生き残るには、DX化が不可欠といえるでしょう。

参考:DXは低コストでも実現できる!DXに役立つ14の無料ツールを紹介

オフィスや拠点の縮小・撤廃

テレワークが広く一般化したことで出社人数が減り、従業員全員を収容できるオフィスはもはや必須ではなくなっています。

PCやロッカーといった備品も不要となるため、家賃や消耗品などの経費削減につながります。都心にオフィスを置く必要もないため、一極集中を回避した企業も増えています。

従業員にとっても通勤のしやすさに縛られることがなくなるため、居住できる場所の選択肢が増えるでしょう。

非対面チャネルの強化

すでに普及した、企業が消費者と接触するタッチポイントとしての非対面チャネルは今後も増えるでしょう。

たとえば、窓口や店舗で行っていた実売をECサイトに移行したり、問合せ対応はチャットポットで代用したりなど、非対面チャネルを強化することで24時間年中無休の対応ができ、業務効率向上や人件費削減なども実現できます。

ニューノーマル時代に生き残るにはオンラインで完結できるサービス提供が欠かせず、実店舗と非対面チャネルで異なる戦略を取る必要も出てくるでしょう。

ニューノーマル時代にさらに強化したい対策

ニューノーマルな働き方やビジネスが一般化したとはいえ、多くの課題も見えてきました。最後に、企業が今後対処すべきことや求められる対応について解説します。

コミュニケーション問題への対策

ニューノーマルのビジネススタイルは対面や接触が少ないことから、コミュニケーション機会の減少による弊害も浮き彫りになっています。社内のコミュニケーションが減ったことで孤独感を覚え、業務に支障をきたす従業員も増えているようです。

対面ではこまかなニュアンスまで伝えられていた情報が、メールやチャットなどで無機質に伝えるだけだと伝達ミスも起こりかねません。情報共有も充分にできず、チームワークや生産性の低下につながる可能性も秘めています。

社内やチームメンバー間での適切なコミュニケーション方法のアイディアを出し合い、皆がストレスなくコミュニケーションできる方法を探りましょう。

ウェルビーイング経営を目指す

ウェルビーイングとは、肉体・精神の健康と併せて社会的な健康を意味する言葉です。ウェルビーイング経営は組織の環境を整えることで、従業員の心身の健康だけではなく、モチベーションや組織へのエンゲージメントを高めようとする経営手法です。

ニューノーマル時代において価値観や働き方が変化する中で、人材を確保して生産性向上を目指すためにも必要な経営スタイルといえます。

従業員のモチベーション管理

テレワークにおける仕事は「オン・オフの切り替えがうまくできない」、「誰にも認めてもらえない」などの悩みが生じやすく、モチベーションを維持することの難しい環境といえます。

従業員それぞれに適切な目標を設定し、個々人のモチベーション維持と生産性をあげられるように、業務環境整備を会社がサポートするのもよいでしょう。最近は支援金などのサポートを行う企業もあるようです。

情報セキュリティリスク対策

テレワークに対応できるように、会社が従業員にPCやスマートフォンを貸与するのが一般的ですが、社外業務になることからセキュリティリスクが高まります。

自社に合ったしっかりとしたセキュリティ対策を講じることはもちろん、従業員のセキュリティ意識を向上させることも重要です。

セミナーなどによる情報セキュリティ教育の強化や、情報漏洩・重要データ喪失時の対応法のマニュアル化などを積極的に取り入れるようにしましょう。

地域にとらわれない採用・顧客開拓

場所や時間を選ばないオンラインを活用した働き方が一般化し、オフィスもない企業が増えているニューノーマル時代の採用は、地域にとらわれる必要がなくなります。優秀で欲しい人材ならば、全国・全世界のどこに住んでいても採用対象となります。

また新規開拓対象のリードや顧客も、地域で線引きする必要がなくなります。全世界が自社の営業対象となるでしょう。

ビジネスモデルの見直し

ニューノーマルにより生活や働き方が変化したことで、ビジネスモデルそのものの見直しが求められることもあるでしょう。

オンラインとオフラインの融合やターゲットの転換など、自社ならではのイノベーションが必須といえます。

今までの常識や過去の成功体験が通用しないため、起こり得る事態を予測した上で対応方法をしっかり検討して、早めに必要なアクションを起こすことが重要です。

BCP対策を充実させる

ニューノーマル時代では、予測困難な事態や万が一に備えるBCP(事業継続計画)を充実させる必要があります。

地震や台風といった自然災害だけではなく、サイバー攻撃やテロなどにより、システムダウンや情報漏洩などが起こる可能性もあります。

事業がストップしてしまわないように、あらゆるリスクを想定した対策を準備しておきましょう。

ニューノーマルを理解してさらに対策を強化しよう

新型コロナウィルスによって到来した3度目のニューノーマル時代では、働き方やビジネススタイルが大きく変わりました。

テレワークなどの新しい働き方やオンライン営業などには、さまざまな課題もあります。ニューノーマル時代に市場で生き残るには、DX化の推進やビジネスモデルの改善など、自社で対応すべきこともたくさんあるでしょう。

常態化したニューノーマルの中でさらにビジネスを発展させるには、ツールなども活用しながら持続可能なビジネスを継続できるよう努力しましょう。