営業の生産性向上はどう実現する?有効な方法や施策を紹介

業績アップをめざすうえで、生産性の向上は欠かせません。個人はもちろん、組織で取り組むことでより大きな効果を実現できます。同時に生産性向上を阻む要因も知り、積極的に除去する取り組みも必要です。

本記事では、営業の「生産性」に焦点を当てます。生産性をアップさせるポイントと方法を確認し、貴社の業務でぜひ実践してください。

このページのコンテンツ

生産性向上の取り組みで重視したい3つのポイント

まず営業の生産性を向上させる取り組みで重視したいポイントを、3つ確認していきましょう。

個々の営業担当者が「できる営業パーソン」になる

個々の営業担当者が「できる営業パーソン」になることは、組織全体の生産性を向上するために重要な取り組みです。できる営業パーソンになるためには、以下のスキルが求められます。

- ヒアリング能力

- 情報収集(顧客の特徴やキーマン、競合他社、市場のトレンドなど)

- 自社の強みや営業スタイル、営業方針の把握

- 他部署とのコミュニケーションや連携

- 上長をうまく頼るスキル

具体的な方法は、以下の記事をご参照ください。

参考:できる営業マンの7つの共通項|今の時代に求められる営業スキルも解説

属人化を排除し、情報共有の文化を浸透させる

営業活動の生産性向上には情報共有の文化を浸透させて「情報の見える化」を行い、属人化を排除することも重要です。以下の取り組みを進めましょう。

- 情報を常にチームで共有し、情報を見える化する

- 顧客情報やノウハウをチームで共有し、チーム全体でスキルアップする

上記の取り組みにより、不明点を社内の有識者に問い合わせる、担当営業に確認するといった時間が減ります。同じミスを複数のメンバーが行う事態も起こりにくくなるでしょう。属人化の排除は、組織全体の生産性向上に寄与する方法です。

情報を一元化して組織全体の工数を削減する

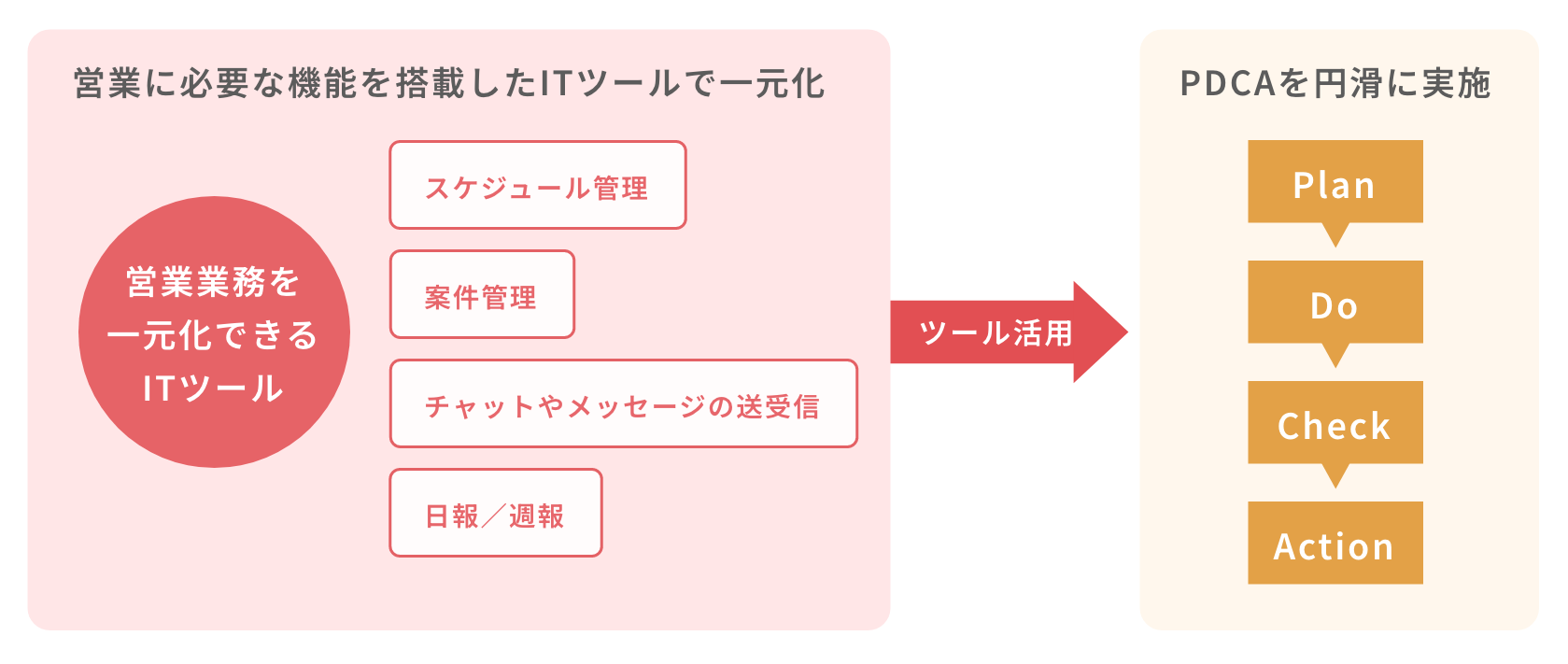

生産性向上には、ITツールの選び方や組み合わせ方も重要です。プロセスごとに別々のITツールを選ぶと情報がバラバラに保管されてしまい、業務の全体像が見えにくくなるかもしれません。業務改善に有効な「PDCA」の取り組みも、進めにくくなるでしょう。

ITツールの一元化を行うことで、この課題を解決できます。

営業に必要な機能を搭載したITツールを使えば、必要な情報が一箇所にまとまります。円滑なPDCAの実施により案件の状況を的確に把握し、適切な対処や提案の実施に役立ちます。必要な情報をスムーズに取り出せ、判断に悩む場面も減ることで、組織全体の工数削減にもつながります。

営業生産性が低下する3つの原因

個々の営業パーソンが懸命に取り組んでも、営業生産性が低下するケースはあります。組織で起こりがちな3つの原因を取り上げ、営業生産性を下げる理由を解説します。

売り上げの目標が裏付けなく設定される

営業部門全体の目標は、根拠をもって設定されるとは限りません。以下の理由で、非現実的な数値が設定される場合もあります。

- 企業を存続させるために必要な数字が、経営側から一方的に設定される

- ベストなシナリオが実現しないと達成できないような、楽観的な目標を立てる

- 経営陣や上司に忖度し、非現実的といえるほどの高い数値を目標値として提示する

根拠のない目標設定につながる原因と事業運営への影響を、立場ごとに以下の表にまとめました。

| 立場 | 原因 | 事業運営への影響 |

| 営業担当 | ・上長に忖度し、事実にもとづいた報告をしない ・上長から事実にもとづいた目標設定を拒否される | ・実態に即していない非現実的な目標が立てられる ・努力しても目標を達成できず、やる気が起きない ・目標達成のため長時間残業など、健康を害する働き方を余儀なくされる |

| 現場責任者 | ・現場の把握がおろそか ・過大な売上予測を経営側に提示する | ・無理な目標設定による従業員の負担増加 ・従業員のモチベーション低下と離職者の増加 ・目標の未達が続き、社内での評価が下がる |

| 経営者 | ・実情にもとづかない非現実的な目標設定 | ・確度の低い目標が立てられ、経営計画の質が下がる ・目標未達が続くことによる、株主からの信頼の失墜 ・業績低迷による、資産やキャッシュフローの減少 |

裏付けの無い目標設定は営業生産性を下げるだけでなく、事業運営にさまざまな悪影響を与えます。

商談状況の管理とフォローが不十分

いくら営業パーソンが頑張っても、商談状況の管理やフォローを怠ると、営業生産性の低下につながります。実態に即した行動や対応を行えないためです。

このリスクを回避するためには、組織での取り組みが重要です。常に商談の状況をチェックしてデータを分析し、適切な対応を行いましょう。

期限を意識せずだらだらと仕事を進めてしまう

期限を決めることは営業の仕事でも重要ですが、営業パーソンの努力に任せただけでは十分な効果を得られません。個人の裁量には、限りがあることが理由です。期限の決められていない仕事は期限のある仕事よりも後回しにされ、だらだらと進めがちです。

生産性向上を実現するためには、組織として各案件の期限を意識し、管理することが重要です。目標達成者に対するインセンティブの付与や目標達成を褒めあう文化も、生産性を向上させる有効な方法です。

営業生産性を向上させる3つの施策

ここからは営業生産性を向上させる、3つの施策を解説します。

目標とマイルストーンを正しく設定してトレースする

営業生産性の向上には、根拠ある目標やマイルストーン(中間目標など)の設定に加えて、結果をトレースして将来の営業活動に活かす仕組みが求められます。自社に蓄積されたデータを活用し、現状を踏まえた目標を設定しましょう。

企業の目標をもとに、部門や個人の目標を設定します。個人の目標設定では「アポイント回数」など、プロセス目標の設定も有効です。

目標の結果をトレースすることも重要です。課題を把握し、次回以降の目標設定に活かすことで、業績の向上が期待できます。

参考:【図解】営業プロセスの基本を解説!売れる仕組み4ステップとは?

ITツールや他社サービスを活用して業務を効率化する

営業生産性の向上には、事務作業にかける時間を削減することも重要です。営業に役立つITツールやサービスは、多数あります。自社の業務に適したITツールを活用し、より多くの時間を営業活動にまわしましょう。

参考:営業DXとは?デジタル化との違いや導入方法まで解説【事例も紹介】

状況によっては、以下の対応も有効です。

- 営業支援業務を担う人員を配置する

- 業務の一部をアウトソーシングする

自社の事情にあわせて、適切な方法を選んでください。

参考:【図解】「営業支援」とは?具体的な方法や改善事例、役立つツールを解説

営業成果に見合う給与体系の整備

生産性の向上には、より短い時間で高い成果を出した営業パーソンが報われる給与体系づくりも重要です。収入の増加は、積極的に生産性を上げるインセンティブとなるためです。

長く残業するほど給与を多く受け取れる仕組みでは、生産性を上げたい意欲が失われます。高い成果をあげた従業員を積極的に昇給させる、より多額の賞与を支払うなど、営業パーソンの努力が報われる給与体系づくりに努めましょう。

顧客情報を集約した「顧客カルテ」で営業の生産性を上げよう

営業の生産性アップには、「顧客カルテ」の活用が有効です。顧客カルテとは連絡先や取引履歴など、顧客に関する情報をまとめたものです。顧客カルテを使うメリットを、3つに分けて解説します。

作業工数の削減

「顧客カルテ」には以下のメリットがあります。CRM/SFAの活用で、営業パーソンの作業工数を減らせます。

- 顧客に関する履歴や情報をワンストップで把握できる。情報を探し回る手間は不要

- 同じ情報が重複して複数の箇所に散らばる事態を防ぎ、正しい情報をすぐに見つけられる

- クラウドを使ったサービスなら、どこでも操作できる

同じ業務をより短い時間で行えるため、生産性が向上します。残業時間も減少し、より少ない工数で売上や利益を確保できるでしょう。

分析と対策・対応の迅速化

登録した情報は、関係者全員でリアルタイムに共有できます。会議では状況報告を省略でき、「次に打つべき手は何か?」といった戦略の検討に集中できます。

このようなIT基盤があれば、すべての営業パーソンが必要な顧客情報をかんたんに手に入れられ、生産性の向上が図れます。

行動のリアルタイム化

顧客カルテの活用により、上司は個々の案件の進捗状況をいつでも、どこでも閲覧・共有できます。リアルタイムにアドバイスして「次は同行するよ」などと伝えるリアルタイムコミュニケーションも可能です。

現場としては面倒なスケジュール調整などを行わずに、上司のサポートを得ながら成果をあげられるでしょう。

営業の業務を「見える化」して、組織で生産性向上に取り組もう

企業の生産性向上は個人の頑張りに頼らず、業務を「見える化」して組織で取り組むことが重要です。組織一丸となって生産性向上に取り組むことが、勝てる企業になるコツです。

CRM/SFAは顧客対応を適切に行い、効率的に業務を進めるうえで有効なツールです。弊社が提供する「eセールスマネージャー」も、貴社の生産性向上に役立ちます。この機会に、ぜひご検討ください。