SAPとは?ERPシステムの特徴や導入のメリット・デメリットをわかりやすく解説

SAPは財務会計、人事、製造、配送管理といった企業の多様な業務を、一つの統合されたシステムで管理できるビジネスソフトウェアです。

本記事では、SAPを導入するメリットとデメリットや機能、導入のポイントをわかりやすく説明します。

このページのコンテンツ

SAPとは?

「SAP」は、ドイツの都市・ヴァルドルフに本社を置くヨーロッパ最大級のソフトウェア開発会社です。企業経営や顧客との関係を管理するためのERP(エンタープライズ・リソース・プランニング)ソフトを開発・提供しています。

SAP社の提供しているERP製品自体を指して言うこともあり、SAPのソフトウェアは、金融、ロジスティクス、流通、インベントリ管理などの幅広い範囲でエンドツーエンド・ソリューションを提供しています。

「サップ」と呼ばれることもありますが、「エスエーピー」が正しい読み方です。

ERPとは

ERPは、Enterprise Resource Planning (エンタープライズ・リソース・プランニング)の略です。ERPは、企業がリソースを効率的に管理し、統合的な情報システムを通じて業務を最適化するためのソフトウェアです。

具体的には、財務会計、人事、製造、供給チェーン管理など、企業の基本的な業務を一元的に管理し、データの一貫性を保ちながら業務の効率化を図ることができます。

SAPのERPが普及した理由

日本では1990年代前半に起こったBPR(業務プロセス改革)により基幹システム導入がはじまりました。その後、2000年問題などをきっかけに、世界中の企業で情報システムを刷新する動きが盛んになり、デジタル化や高速な通信環境の整備によって広くシステムの導入が進みます。

特にSAPは、

- クライアントサーバー型のシステム構成による負荷軽減で、短時間での処理が可能

- 自社の業務にあったソフトウェアを独自で開発・購入できる

- 業務分野別に機能(モジュール)を導入できる

といった利点により、広く普及しました。

参考:ERPとは?基幹システムとの違いやメリット、導入方法を解説

SAP導入のメリット

SAPの導入により、異なる部門間でのデータの透明性が向上し、業務をスムーズに運営できます。これによる主なメリットは次の3つです。

取引先からの信頼性の向上

SAPは、日本のみならずグローバル企業での導入実績が豊富な、シェアの高い基幹システムです。企業の認知度や信頼度も高く、「IFRS(国際会計基準/国際財務報告基準)」にも対応しています。

SAPを導入していることでシステムの安全性やスムーズな運営が保証されるため、海外の企業からの信頼も得やすくなります。

コスト削減

SAPの導入により業務プロセスを世界標準に効率化できます。

情報もリアルタイムに一元管理できるため、データ連携や共有にかかる人的コストが抑制できます。判断に必要な正しいデータがすぐ確認できるようになるため、経営の意思決定のスピードも上がります。

内部統制の強化

SAPでは、伝票などのデータの入力・変更作業の作業履歴がユーザーIDと紐付き、履歴として残ります。

誰がいつ修正を行ったかがわかるため、ミスや不正なデータ入力・改ざんがあった場合も、すぐに確認が可能で、内部統制の強化にもつながります。

SAP導入のデメリット

SAPの導入を検討する場合は、デメリットも同時に確認しておきましょう。

導入費用が高い

SAPには、さまざまな業種・業態の企業が利用できるように豊富な機能が搭載されており、その分、価格が高めです。社員数の少ない中小企業でも3,000万円程度の導入費用がかかります。

クラウド版の初期費用は上記より低くなるものの、サブスクリプション費用がかかるため長期運用する場合には高額になります。

カスタマイズする場合の費用も高額です。

システムの操作が難しい

SAPは機能が豊富で操作が複雑なため、利用が難しい面があります。

導入をベンダーに任せきりにすると、導入の目的がベンダーに正しく伝わらず、自社の作りたいシステムとの乖離が生じる可能性も高まります。

導入の際は、自社が求めている機能をベンダーとよく話し合い、導入時にはSAPの操作方法のレクチャーを受けるようにしましょう。

SAPへの理解が必要

SAPは多機能なため、あらゆることが実現できると考えてしまいがちです。

しかし、当然ながらSAPにもできることとできないことがあります。ERPの導入目的がSAPで実現できるかどうかを、事前によく検討する必要があります。

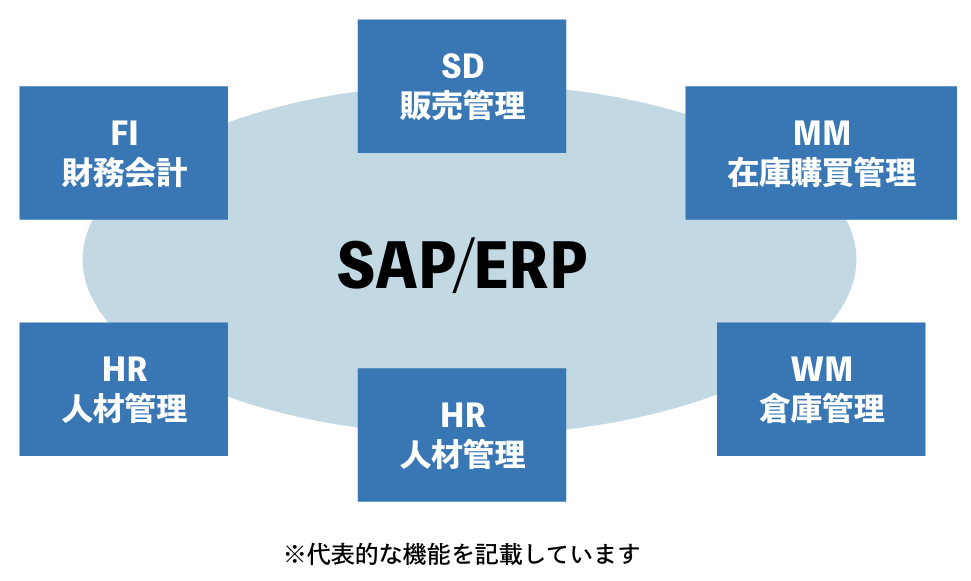

SAPの主な機能(モジュール)一覧

SAPの主な機能には、以下のようなものがあります。

なお、モジュールとは、SAPのソフトウェアを構成する機能群のことです。各モジュールは特定の業務領域に対応しています。

| 機能(モジュール) | |

| SD(Sales and Distribution) 販売管理用モジュール | 販売・在庫・物流部門の情報をリアルタイムで共有して業務を効率化する |

| MM(Material Management) 在庫購買管理用モジュール | 在庫管理および、資材やサービスの購買から発注、入庫などの購買と調達のプロセスの管理 |

| WM(Warehouse Management) 倉庫管理用モジュール | 出庫、入庫をはじめ、倉庫内での在庫数の管理 |

| PP(Production and Planning) 生産計画、生産管理用モジュール | 生産計画から製造実績まで、製造業務の管理・効率化 |

| PM(Plant Management) プラント保全用モジュール | 工場や各種プラントにおける設備のメンテナンスのサポート |

| HR(Human Resources) 人事管理用のモジュール | 採用活動、労務管理、人事考課のほか、人材育成業務や組織管理業務などの人事管理業務の効率化 |

| PS(Project System) プロジェクト管理用モジュール | 工事の設計と調達、建設などの工程や原価、売上の管理 |

| FI(Financial accounting) 財務会計用モジュール | 決算書の作成などの財務会計の処理 |

| CO(Countrolling) 管理会計用モジュール | 部門やプロジェクトなどの社内の原価管理 |

| RE(Real Estate) 不動産会計用モジュール | 不動産の種類や運営形態に合わせた管理 |

| IM(Invest Management) 設備予算管理用モジュール | 研究開発が成果を上げるまでの投資予算と設備実績の管理 |

| CA(Cross Application) クロスアプリケーション用モジュール | 各機能の同時使用 |

SAP社が提供するERPの種類

SAP社が提供するERPのソリューションは、主に次の5つがあります。

SAP ECC(ERP Central Component)

「SAP ECC」はクライアントサーバー型のERPパッケージ製品で、「SAP ERP」が一般的な呼称です。

従来のSAP R/3に相当する製品で、業務に応じて機能(モジュール)を自由にカスタマイズして導入可能で、企業にあったシステムを構築できるのが特徴です。

サポートは2027年までで、後継となる製品はSAP S/4HANAです。

SAP S/4HANA

SAP S/4HANAは、SAP ERPの後継製品です。リリース後の1年間で3,200社がSAP S/4HANAを採用し、SAP史上最速のペースで導入されました。

データをメインメモリに書き込む仕組みで構築されているため、データをSSDやHDDなどのストレージに書き込む従来のシステムに比べ、データの読み書きが高速です。

複数のシステムやプラットフォームのデータの統合、ビジネスプロセスの自動化などが可能となり、インターフェースも使いやすくなるなど、従来のSAP ECCよりも進化しています。

SAP S/4HANA Cloud

SAP S/4HANA Cloudは、SAP S/4HANAのクラウド版です。

クラウド型のため、ネットワーク構築を見直したり、自社サーバーを調達したりする必要がありません。そのため、導入コストが抑えられます。本社と支社のデータ連携などが容易に行えることもメリットです。

バージョンアップは四半期ごとに行われ、オンプレミス版に比べて手間が少なく、最新の状態に保てます。

SAP Business One

SAP Business Oneは中小企業向けに提供されているクラウド型ERPです。ビジネスに必要な基本機能(管理会計、外貨管理、経費精算、在庫管理、販売管理、BIツール)が提供されています。

また、27の言語に対応しているため、グローバル展開をめざしている企業によく導入されています。SAP Business Oneは無料トライアルが提供されているため、気になる方は導入すべきかを体験してから判断するようにしましょう。

SAP Business ByDesign

SAP Business ByDesignは中堅企業向けのクラウド型ERPです。Base Package、Self-service user、Team user、Enterprise userの4つのプランから選択でき、さまざまな機能を組み込みやすくなっています。

SAP Business Oneよりも機能が豊富で、選択するだけでカスタマイズできるため、必要な機能を簡単に導入できます。

導入を成功させるポイント

SAPの導入を成功させるポイントを3つ解説します。

既存業務の棚卸しと見直し

ERP導入の際は、それまで使っていたシステムの維持だけでなく、効率化や自動化による業務の改善が求められるケースが多いでしょう。

これには、ブラックボックスになっている業務も含めて既存業務の運用を棚卸し、整理する必要があります。

SAPの導入によって業務プロセスを大きく効率化できれば、企業の競争力を高められます。

業務要件を網羅する

SAPは導入費用が高額なため、費用対効果を上げるためには、特定の部門ではなく会社全体が利用できるようにカスタマイズしてゆくとよいでしょう。

できるだけ多くの業務要件を網羅しつつ、機能のアドオンをいかに少なくできるかもポイントです。

習熟度を向上させる

SAPは操作が難しいため、現場の社員がシステムを使いこなせるように習熟度を上げられるかどうかも大きなポイントです。

導入時の説明のほか、日常的にSAPを学習する環境を構築し、利用の浸透と生産性の向上を全社で行うことで、より大きな成果向上を実現できます。

SAP「2027年問題」への対応方法

SAP ERPの保守サポートは2027年12月に終了します。そのため、SAP ERP(SAP ECC)を利用している企業は、2027年までにシステムを刷新しなければいけません。

ここでは、2027年問題への対応方法をご紹介します。

SAP S/4 HANAに切り替える

1つ目は、後継製品のSAP S/4 HANAに切り替える方法です。

SAP S/4 HANAは既存のSAP ERPを引き継ぎながら、SAP ERPよりも使い勝手がよいのが特徴です。

SAPをカスタマイズする必要があるため、費用の発生やデータ移行の手間などの課題がありますが、SAPの高機能な点が必要であれば、SAP S/4 HANAに切り替えるのがおすすめです。

サポートベンダーの保守サービスを利用する

既存のSAPを使い続けたい場合は、サポートベンダーの保守サービスを利用しながら使い続ける方法があります。

サポートベンダーの保守サービスは料金が安く、ERPを再構築する必要がなくなるため、コストが安く済むのがメリットです。

ただし、会計や人事などの法改正があった場合などは、システムが使えなくなるおそれがあります。法改正に対してはその都度、システムのメンテナンスをしなければならず、大きなコストが発生します。

また、AIなどの新しい技術を取り込むことも難しくなります。

代替製品への乗り換えを検討する

SAPではなく、代替製品に乗り換えを検討するのもひとつの方法です。

SAPが高機能で複雑だと感じているのであれば、コストを抑えられたり、生産性を向上させたりできる可能性があります。

しかし、導入のための検討や要件定義をあらためて行う必要があり、導入完了までにはかなりの時間がかかります。従業員が新たなERPの操作方法を学ぶための学習コストが発生する点なども、考慮も必要です。

まとめ|ERPの活用で企業DXを推進

SAPは、世界中で多くの企業が導入しているERPシステムです。信頼性が高く、業務の効率化やコスト削減が実現できます。

反面、導入費用が高く、システムに慣れるために一定のハードルがあるため、検討には導入コストや、教育コストを考慮する必要があります。

ERPをうまく導入できれば、企業のDXも大きく推進できるでしょう。