ティール組織とは? 意味や営業現場に導入するメリットを解説

現代社会は「VUCA」と呼ばれる変動性・不確実性・複雑性・曖昧性に満ちた時代へと移行しているといわれています。従来の階層型組織では変化に迅速に対応することが難しく、多くの企業が停滞を余儀なくされている中で、企業の注目を集めているのが「ティール組織」です。

本記事ではティール組織の意味や事例、メリットを解説します。

このページのコンテンツ

ティール組織とは何か

まず最初に、ティール組織の意味から確認してみましょう。

ティール組織の意味

ティール組織とは、従来の階層型組織とは異なり、自律性と全体性を重視した新しい組織形態です。

従来の組織では、上司の指示に従って業務を進める「トップダウン型」の意思決定が一般的でした。しかし、ティール組織では、メンバーの一人ひとりが組織の目的を理解し、みずからの判断で意思決定することができます。

ティール組織の特徴

ティール組織には、以下の7つの特徴があります。

| 特徴 | 概要 |

| 全体性 | 組織を単一の生命体として捉え、全体と個々の調和を重視する |

| 目的 | 組織の目的を明確に共有し、メンバーの一人ひとりが目的達成に貢献する |

| 自律性 | メンバーの一人ひとりが自律的に行動し、みずからの役割を担います |

| 役割 | 役職ではなく、役割にもとづいて組織運営を行います |

| プロセス | 会議や報告書などの形式的なプロセスを極力減らし、意思決定を迅速化する |

| コミュニティ | メンバー同士が互いに信頼し、協力し、支え合うコミュニティを形成する |

| フロー | 変化を恐れず、常に進化し続ける組織を目指す |

5つの組織モデル

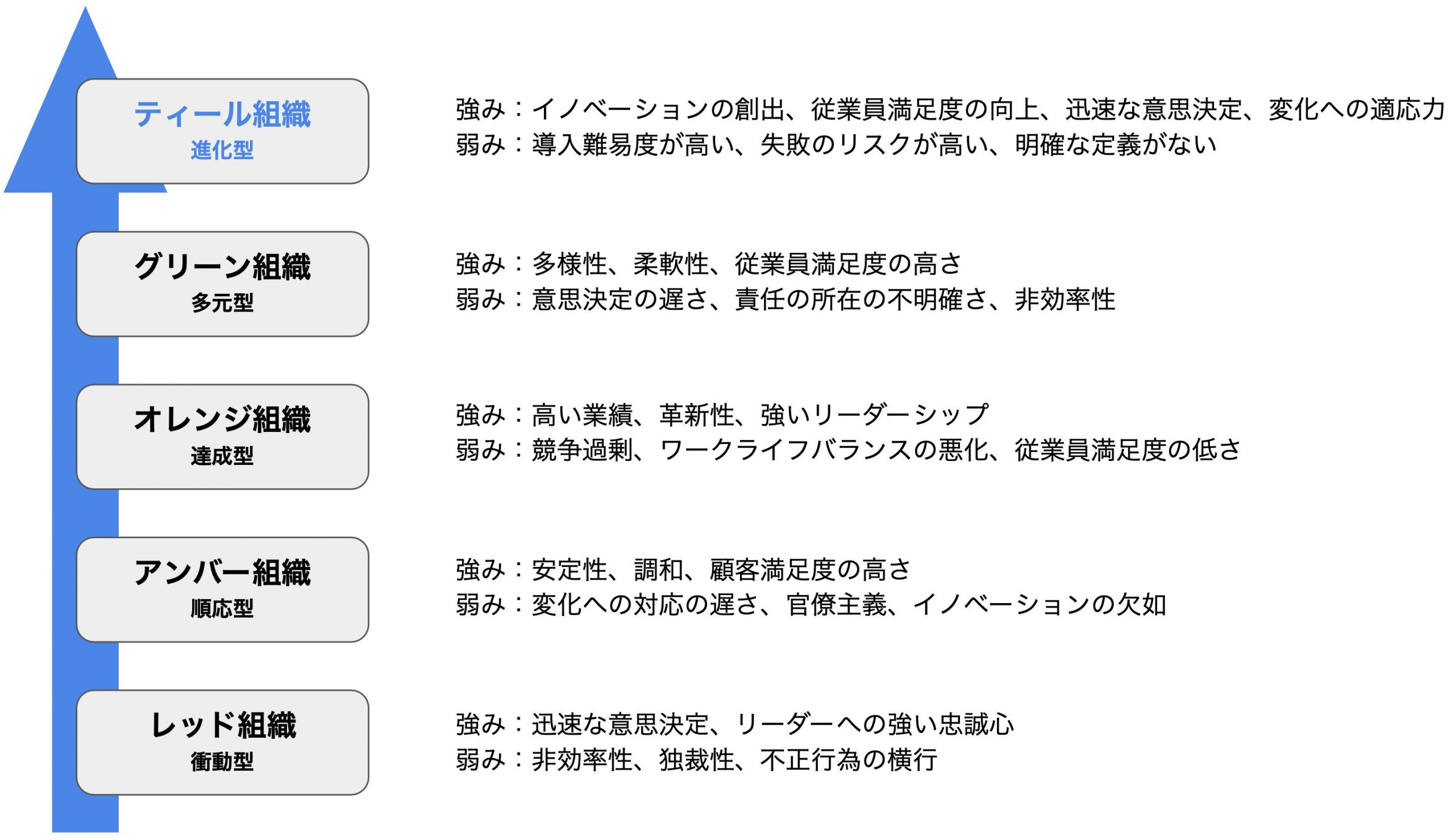

ティール組織を提唱したフレデリック・ラルー氏は著書の中で、ティール組織にいたるまでには5つの進化段階を経る、としています。

- レッド(赤):衝動型。最古の組織体制であり、権力者による恐怖支配

- アンバー(琥珀):順応型。トップダウン型の階層組織

- オレンジ(橙):達成型。企業全体の目標を部門や従業員単位に細かく分けて割り当て、各々の達成の積み上げで目標を実現するもの

- グリーン(緑):多元型。メンバーの主体性を尊重したボトムアップ型

- ティール(青緑):進化型。最新型組織で組織を構成する全員が対等

現在、日本でメジャーな組織モデルは、マネジメント重視型である3番目のオレンジといえます。ティール組織への移行は、各段階ごと組織文化やメンバーのマインドセットを変えていくことが必要になります。

ティール組織を構築する3つのポイント

ティール組織構築のポイントは3つ

ティール組織構築のポイントは大きく3つあると考えられます。以下で詳しく確認しましょう。

① セルフマネジメント(自主経営)

セルフマネジメントとはメンバーが自分をマネジメントすることで、ティール組織の発表以前から存在していた概念です。

セルフマネジメントを確立し、個々の意思決定を適切なものにするためには、人事プロセスの明確化や、あらゆる情報の見える化が必要です。

そして、専門家やその決定に影響を受ける人などからの助言を得られる仕組みの確立がティール組織には必要になります。

② ホールネス(全体性)

「ホールネス」はメンバー全員が、自分の人生や行動の目的を考えるように、企業が存在する目的や使命を考えることです。

ティール組織では、メンバー各自が持つ能力を最大限発揮できる組織であることが望まれます。

そのためには、同僚に寄り添い、自分のことも知ってもらって、本来の自分として働ける環境が必要になります。

お互いを尊重して受け入れることも、「ホールネス」と言えます。

③ エボリューショナリーパーパス(存在目的)

ティール組織は「ひとつの生命体」と考えられています。

生命体には存在目的があり、成長、進化し続けるもの。

ティール組織では、向かうべき方向を上長から伝えられるのではなく、全員が常に確認し続ける必要があります。

そのため、組織は固定化するのではなくて、常に変化(進化)するべきというのが、「エボリューショナリーパーパス」の考え方です。

タイムリーな対話が重要

ティール組織においては「対話」が非常に重要です。

経営者や役職者にとっては部下に指示をすることが、今までの対話の主目的でした。

しかし、ティール組織では意思決定を各自が適切に行うため、聞き役およびアドバイザーに徹する必要があります。

ティール組織は、コミュニケーション変革の要素も担っていると言えるでしょう。

役職者の新たなタスクとして、コミュニケーション方法を改善し、ディスカッションしやすい環境作りに努めましょう。

そして、徐々に権限の分配を拡大していけるのであれば、ティール組織への移行もスムーズに進むでしょう。

ティール組織のメリット・デメリット

次に、ティール組織のメリット・デメリットを確認したいと思います。

メリット

ティール組織では、各メンバーの主体性とオーナーシップ能力を強化できます。

メンバー全員が案件のオーナーとなり、自分で最終決定を下すとなれば当然のことです。

また、よりよい結果を出すためには、人は自己研鑽を心がけるもの。

その結果、情報管理能力や営業力が高まることになり、市場のスピード感にあわせた対応をメンバー全員ができるようになると考えられます。

案件受注のために必要な情報共有や役割分担などは、上長から割り当てられるのではなくメンバー間のディスカッションで決めていくことになります。

結果、活発な意見交換がなされ、コミュニケーション力も養えるようになるのです。

デメリット

メンバー全員がティール組織を理解し、自立した考えを持たない企業では、ティール組織での成功は望めません。

とくに、営業担当の場合は主体性を持って業務を行わないと、進捗状況の把握やリスク管理もうまく行かなくなり、最悪の場合は案件クローズができないことも。

ティール組織はまだまだ発展途上の組織モデルのため、自分の組織にあった方法を積極的に試す必要があります。

そのため、メンバー全員にチャレンジ精神がなければ成功は難しいでしょう。

ティール組織の成功事例

グローバルでもまだ成功事例は多くありませんが、ティール組織の事例をいくつか紹介したいと思います。

ビュートゾルフ(オランダ)

現在、所属する1万人以上の看護師が、8-10万人の患者や高齢者に対して在宅ケアサービスを提供する非営利の介護組織のビュートゾルフ。

同団体がティール組織とされる理由は、セルフマネジメントが確立している点です。

1万人以上いる看護師は、原則的に12名以下のチームに分かれ、担当地域を受け持ちます。

彼らには最大限の裁量が付与されており、生業のケアサービスはもちろん、自分達のシフト管理や業績管理、関係各所との連携や社内研修の実施など、一般では管理職が行うタスクもほぼ自分達で行います。

ティール組織導入前よりメンバーのモチベーションが高くなり、離職者が激減しました。

指示待ちのリードタイムなど、無駄な時間が生まれないので、コストは大幅に削減。

ビュートゾルフの醸し出すポジティブな雰囲気が利用者にも安心感を与えることになり、顧客満足度において国内NO.1の評価を受けています。

九電グループ(日本)

九州電力株式会社を抱える九電グループは、2018年にインキュベーションラボを設置。

これにより、従来の組織や業務運営にとどまらず、柔軟で迅速な意思決定の推進を図れるようになりました。

ヤッホーブルーイング(日本)

クラフトビール醸造で知られるヤッホーブルーイングでは、社員全員が意見を出し合って顧客志向を目指す組織文化である「頑張れヤッホー文化(ガッホー文化)」が定着しています。

社員同士の関係がフラットなので、コミュニケーションの幅が広がり、若手社員も発言しやすいために社員の価値観が広がりました。

ティール組織を成功させるにはツールの導入が必要不可欠

ティール組織を導入し、運用を成功させるには、人力に頼っていては時間もかかり、効率も上がりません。

ツールを導入して、可能な部分は自動化するのがベストな方法です。

ティール組織のために役立つ代表ツールを2種、紹介しましょう。

CRM

ティール組織では、メンバー全員がみずからの担当する役割や案件の全責任を担うことになります。

たとえば、営業担当であれば、タイムリーな顧客管理ができないことには始まりません。

そこで有効なのが、CRM(顧客管理ツール)です。

CRMなら、ネット接続があればどこでもデータ入力が可能で、進捗管理も楽に行えます。

他者にアドバイスを仰ぐ時にも、CRMを介した新鮮なデータの共有により、アドバイスする側もより具体的なアイデアを提供できるというものです。

CRMについての詳細情報はこちらも合わせてご一読ください。

ダッシュボードツール

BI(ビジネスインテリジェンス)機能のひとつで、多種多様なデータや情報をまとめて美しく可視化できるのがダッシュボードです。

ダッシュボードツールを使えば、現在の状況がリアルタイムにわかるので、意思決定のスピードアップが確実となります。

また、すべての最新データがチームで共有できる点も、同僚の支援を仰ぐ際に有効です。

ティール組織を自社に構築しよう

メンバーが主体的に意思決定を行うティール組織。

組織の転換は容易ではありませんが、ティール組織なら激変を繰り返す世の中にも対応できます。

ティール組織は、これからの時代に必要な新しい組織形態です。自社の将来を考え変革の必要性を感じている経営者や人事、各部署の部長は、ぜひ本記事を通してティール組織について深く理解し、自社への導入を検討してみてはいかがでしょうか。