インサイドセールスとは?目的や既存営業との違い、導入のポイントを解説

リモートワークやオンライン商談が普及した現代において、多くの企業で導入されている「インサイドセールス」。成約見込みの高い顧客にアプローチして営業効率を上げるインサイドセールスを自社に導入することで、さらなる成果向上につながるでしょう。

本記事では「インサイドセールス」という営業スタイルについて、その目的や既存営業・テレアポとの違い、導入時のポイントとまとめて解説します。

このページのコンテンツ

インサイドセールスとは?

インサイドセールスとは、見込み客(リード)の獲得を目的とした新しいタイプの非対面型の営業です。既存営業部とマーケティング部の間に入り、主に顧客対応や見込み客への育成、クロージングなどを行います。

インサイドセールスの業務内容

インサイドセールスは、主に電話やメール、Web会議などの非対面で営業活動を行います。闇雲なアプローチではなく、サイトのお問い合わせやデータ分析をもとにリスト化した見込み客から、商談機会を創出するための営業活動です。

定期的なヒアリングでの現状把握や、情報提供による見込み客育成(ナーチャリング)、顧客ヒアリングの結果からの商品・サービスの改善など、顧客との関係構築を担う重要な役割となります。

参考:リードナーチャリングとは?見込み客育成活動にて営業がすべきこと

さらに、インサイドセールスでは外勤の営業マンたちが獲得した顧客データの収集・管理も行います。既存の営業部から顧客データを収集して適切に管理し、マーケティング部からの分析結果を共有する橋渡し役として、営業活動の効率化や成果向上のサポートを行います。

訪問営業(フィールドセールス)との違い

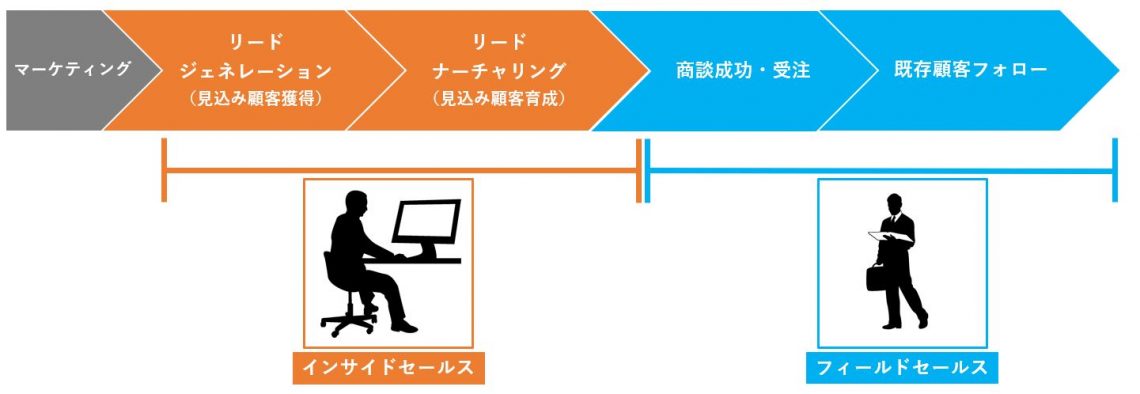

訪問営業(フィールドセールス)とインサイドセールスの違いは、対面か非対面かだけでなく、営業の対象やその役割にも明確な違いがあります。

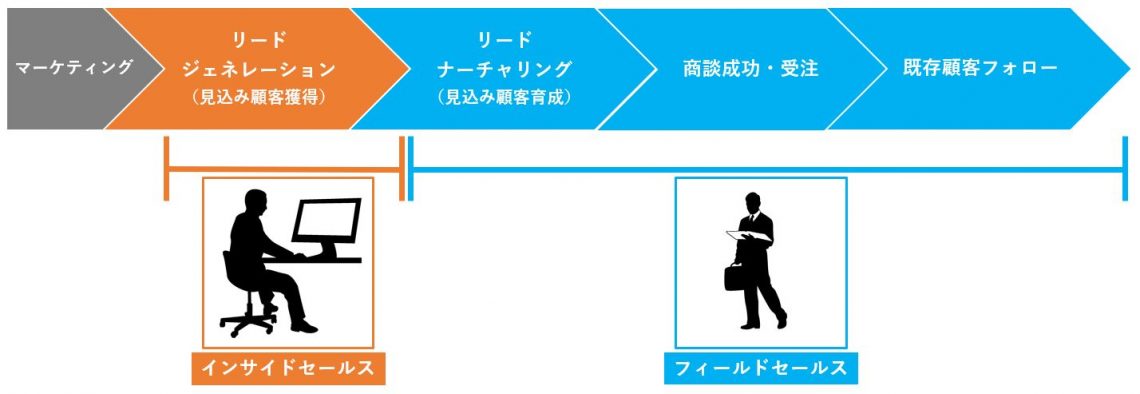

業界や商材によってはインサイドセールスのみで営業を完結できますが、基本的には下図のようなイメージでそれぞれ役割を果たします。

場合によってはインサイドセールス担当者がクロージングもしますが、基本的には、営業活動全体の効率や売上の底上げ、顧客満足への貢献などが役割です。

フィールドセールスとの違いをまとめると、以下の表のとおりです。

| フィールドセールス | インサイドセールス | |

| 営業活動の対象 | 既存顧客、新規顧客 | 見込み客 |

| 営業活動の方法 | 対面営業 | 非対面営業 |

| 役割 | 成約・アップセル・クロスセル | 見込み客の育成・成約 |

テレアポとの違い

インサイドセールスにも電話での営業活動はありますが、従来のテレアポとは目的が異なります。

テレアポではアポイント獲得という単一の目的のみを追うのに対し、インサイドセールスのテレアポではアポイント獲得だけでなく、ヒアリングや情報提供による顧客との関係構築、顧客データの収集など、複数の目的を持っています。

また、テレアポはとにかく母数を重視しますが、インサイドセールスにおいては見込み客のみに絞って行うといった違いがあります。

従来のテレアポとの違いをまとめると、以下の表のとおりです。

| テレアポ | インサイドセールス | |

| 営業活動の対象 | 既存顧客、新規顧客 | 見込み客 |

| 営業活動の方法 | 電話 | 電話、メール、Web会議 |

| テレアポの目的 | アポイント獲得 | アポイント獲得・見込み客の育成・顧客データ収集 |

インサイドセールスのメリット・デメリット

次に、インサイドセールスを自社に導入することでどんなメリットが生まれるのか、逆に、懸念すべきデメリットは何かを本章でそれぞれ把握しておきましょう。

メリット① 営業効率や売上の向上

インサイドセールスでは、見込み客に対するさまざまなアプローチ、データドリブンな営業活動が行われます。

非対面営業のため、1日あたりの商談数も増え、さらに成約の見込みが高いリード顧客にアプローチできるため、営業効率や売上の向上が期待できます。

メリット② 人材不足の解消

従来の訪問営業やテレアポには多くの人員が必要でしたが、インサイドセールスを導入すれば営業活動の効率化が行えるようになります。

闇雲な営業をするための営業人材の必要数が削減でき、1日の商談数も従来より多く行えるため、結果として人材不足自体が解消されるのです。

メリット③ コストの削減

インサイドセールスは、営業効率化や非対面営業といった点だけでもかなりのコスト削減が見込めます。

また、他にも、事務作業や営業活動を標準化しやすいため教育コストも既存営業よりかからないなど、さまざまなコストカットを実現できます。

デメリット① 社内データの一元管理が必要

インサイドセールスでは各部署間の連携が重要となるため、部署ごとに散在する社内データを統合、管理して運用できる体制を構築しなければなりません。

そのためのツール導入や社内運用の教育など、多くの初期コストがかかる点がデメリットといえます。

参考:管理職なら知っておきたい!データ管理システムの基礎知識!

デメリット② 既存の営業と異なるスキル

インサイドセールスでは顧客データから適切な見込み客を見きわめ、成約手前の見込み客育成を行うなど、既存のフィールドセールスとはまったく異なるスキルが求められます。

そのため、初期の育成や採用に手間がかかってしまう可能性があります。

デメリット③ 顧客との信頼関係構築の難しさ

インサイドセールスは非対面営業が基本のため、顧客の信頼を獲得することが、属人的なスキルを発揮しやすい対面営業と比較して難しい場合があります。

営業の売上が属人化しないメリットがある反面、突出した成果を生み出す営業マンが現れにくいのはデメリットといえるかもしれません。

インサイドセールスの導入方法3パターン

実際に、インサイドセールスを社内に導入する場合、部署をどのように配置し、何を分業させればいいかわからないといった声は多く聞かれます。

本章では、インサイドセールス導入の形式について、自社への導入シーンがイメージできるように3パターンのやり方を図解とともに説明します。

1. 見込み客の獲得のみを担う

インサイドセールス導入にあたり、基本的には、自社の顧客獲得までの1本のフローから役割を切り取ってインサイドセールス部門に割り当てます。

上図のパターンのように見込み客の獲得のみをインサイドセールスに任せる場合、導入も比較的、容易に行えます。

参考:リード獲得とは?見込み顧客獲得のための方法15選や成功事例を紹介

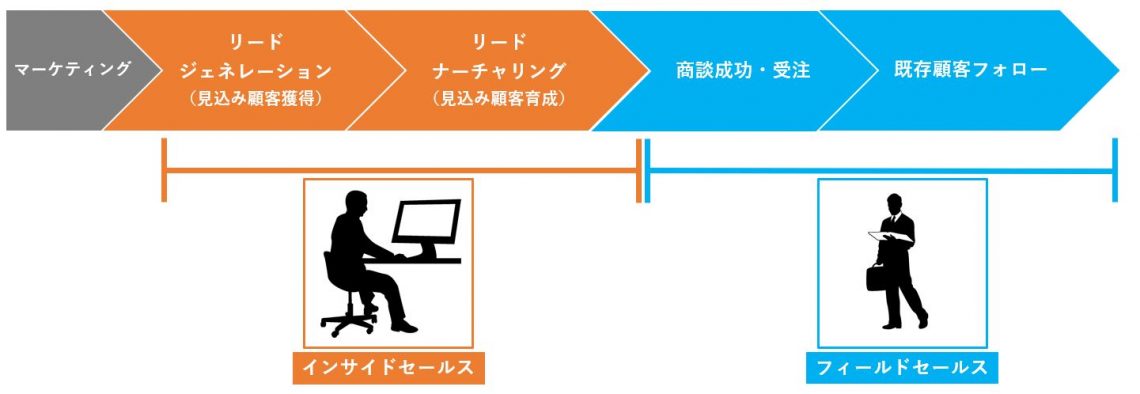

2. 見込み客の獲得・育成を担う

このパターンでのインサイドセールス導入が最も一般的です。

見込み客の獲得・育成全般をインサイドセールスに任せ、フィールドセールスには顧客の対応に集中させる、といった営業の効率化を実現できます。

理想としては、既存顧客のフォローもカスタマーサクセスに分業できれば、フィールドセールスは商談のみにリソースを当てることが可能です。

参考:カスタマーサクセスとは何か?仕事内容やプロセス・3つの成功ポイント

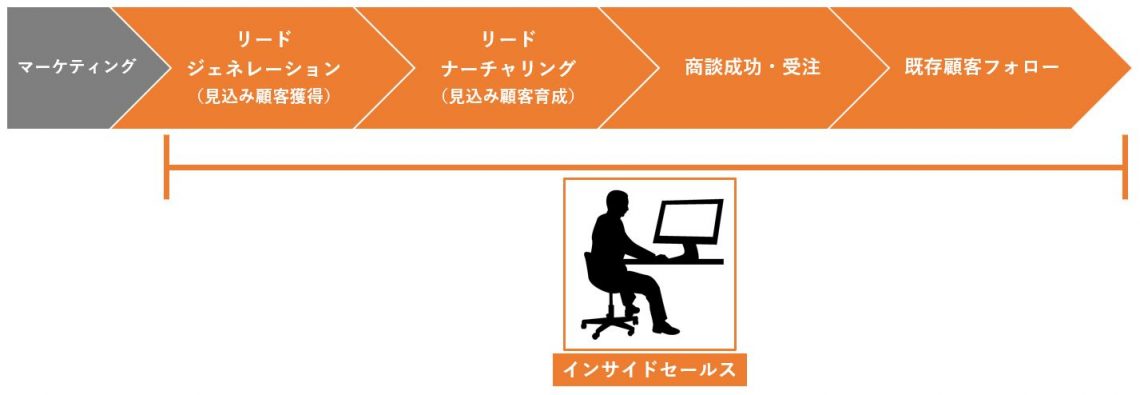

3. 営業活動すべてを担う

このパターンはスタートアップ企業や少数精鋭の企業に多い傾向です。

見込み客へのアプローチのみに絞り、効率性を重視した営業活動を全社的に行う場合は、すべての役割をインサイドセールスに割り当てます。

インサイドセールスがいま必要な理由

インサイドセールスの概要や重要性についてそれぞれ解説しました。しかし、多くの企業がその重要性を理解しつつも動いていない現状があります。

Hubspot Japanの「日本の営業に関する意識・実態調査2023」によると、以下のような調査結果が出ています。

- CRMを導入している営業組織は36.1%

- 顧客の管理方法が「明確ではない・わからない」組織は31.0%

ここからわかるのは、「インサイドセールスや営業DXの重要性はわかっていても、実現できている企業はいまだ多くはない」ということです。これは明確なチャンスともいえるでしょう。

テレワークを活用した働き方や営業スタイルなどが急速に多様化している一方で、それに対応している企業数はそこまで増加していません。

つまり、インサイドセールスの導入をいま積極的に行うことが、競合他社との大きな差別化となるのです。

具体的な結果が現れるのには時間がかかるため、現状、潜在的に進行している企業もいるでしょう。競合他社に遅れを取る前に、インサイドセールスの導入の検討や準備を進めることをおすすめします。

インサイドセールス導入時のポイント

インサイドセールスの導入は、企業規模によっては大きな改革プロジェクトとなるため、押さえておくポイントが2点あります。

実際にインサイドセールスの導入を検討し、準備を進めていく場合は下記に注意して進めましょう。

マーケティングとの連携体制を構築する

インサイドセールスを導入する前に、まず、営業のどこにインサイドセールスを導入するかを決めましょう。自社のフィールドセールスの規模や商材、導入にかけられるコストなどによっても、先に挙げた3つの導入パターンとの相性は変わってきます。

また、マーケティング部と営業部の連携体制はインサイドセールス導入の必須事項となります。マーケティング部との分析情報の交換ができているか、導入前にチェックしておきましょう。

データ活用を促進できるツールを導入する

インサイドセールスの導入時に取り組みたいのが、営業ツールの導入です。

営業ツールとは、主に顧客管理や営業データの分析を行うためのITツールで、CRMやSFAといったものがあります。

マーケティング部からの営業データの分析結果を営業効率化に活かすのがインサイドセールスの役割です。そのためのデータ活用ができる体制をマーケティング部や情報システム部で構築している必要があります。

CRM/SFAについての詳しい説明は、下記の記事をご参考ください。

参考:SFAとは?CRM・MAとの違いや導入時のポイントを解説

参考:CRMとは?機能やメリット、導入時の選び方、活用のコツを解説

インサイドセールス成功の鍵は「体制構築」

時代の変化とともに最適な営業スタイルも年々、変化しており、柔軟な対応でインサイドセールスを導入した企業を中心に、大きな成果をあげています。

営業部全体の体制を変えることは時間、工数がかかり難しいものですが、早いうちにテコ入れをしなければ同業他社に大きく遅れを取ってしまうかもしれません。

インサイドセールスの導入は、ただ部署を設けて人材を割り振るだけではできません。

営業データを一元管理し、データ管理担当者の教育やフィールドセールスとの情報交換の仕組みづくりなどの体制を構築するには、多くのプロセスが必要です。早急なインサイドセールス導入を目指す場合は、代行業者や営業ツールを積極的に活用していきましょう。