タイムマネジメントとは?企業が取り組むメリットや手順を徹底解説

企業にとって、限られた時間の中で最大限の成果を上げることは必須課題です。しかし、目の前の雑務に追われて本来、注力すべき重要な案件に手が回らない、といった現状が多いのも事実です。

そこで、本記事では生産性向上に役立つ「タイムマネジメント」について、企業が取り組むメリットや具体的な手順について詳しく解説します。

このページのコンテンツ

タイムマネジメントとは何か?

タイムマネジメントとは、限られた時間の中で成果を最大限に上げるために、時間を計画的かつ効率的に活用するスキルです。

具体的には、以下の3つの要素を意識的に行うことを指します。

- 計画:目標達成のために必要なタスクを洗い出し、スケジュールを作成

- 実行:計画にもとづいてタスクを進行

- 改善:時間の使い方を振り返り、改善点を発見

時間そのものを増やすことはできませんが、タイムマネジメントを身につけることで、限られた時間をより有効活用することができるようになります。

タイムマネジメントが企業に与える主なメリット

ここではタイムマネジメントがなぜ必要なのか、目的はどういったことか、などについて解説します。

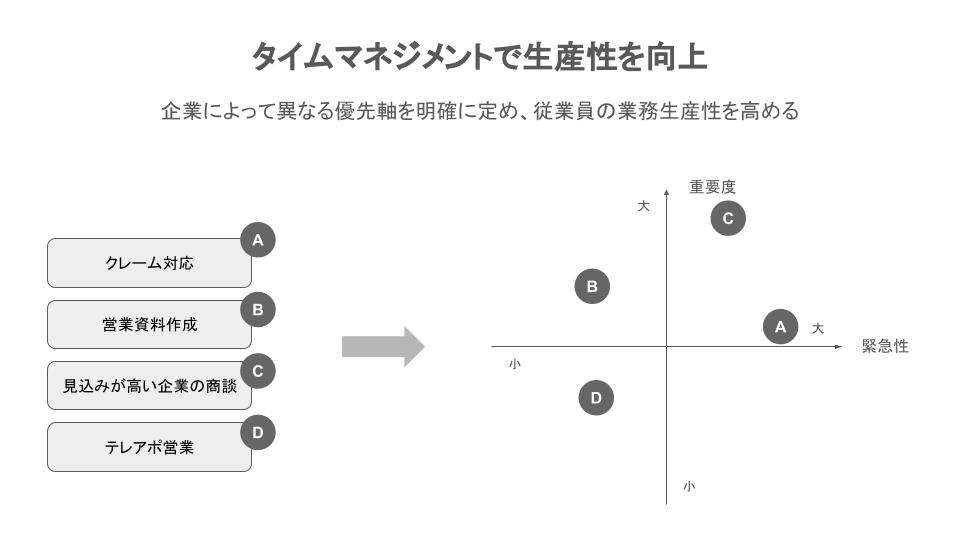

タイムマネジメントで生産性を飛躍的に向上

多くの場合、従業員は各個人の業務効率に課題を抱えており、本来注力すべき重要な業務に十分な時間を割けていないのが現状です。

そこで、トップダウンによる適切な「タイムマネジメント」の制度を導入することができれば、以下のような生産性向上が期待できます。

- ムダな作業の削減:

タスクの優先順位付けや集中時間の確保などにより、非効率な作業を減らし、本来の業務に集中できる時間を増やすことができます。 - 作業時間の短縮:

適切なスケジュール管理やツールの活用により、同じ作業にかかる時間を短縮することができます。 - 仕事の質の向上:

集中力が高まることで、より丁寧かつ正確な仕事が可能になり、顧客満足度の向上にもつながります。

参考:営業の生産性を向上を実現させる取り組みとは?業務改善のための方法

従業員のワークバランスを改善

時間の管理に追われる日々は従業員のストレスや疲労を招きやすく、さらに上長からの追い打ちで急かされてしまうと、モチベーション低下や離職につながる可能性があります。

従業員が働きやすい環境づくりで離職率を防ぐという観点でも、タイムマネジメントが自動的に行われるような業務環境を整えることが重要です。

チームワークの強化と情報共有の円滑化

個々の従業員がタイムマネジメントを行えるようになり、生産性が向上することで、チーム全体のパフォーマンスも向上します。

つまり、個人で保有していたタスク以外にも目を向ける余裕が生まれ、結果としてチームで連携した業務進行が行われるようになります。

タイムマネジメントにより生まれた時間的余裕は従業員の主体性や創造性を高め、結果として組織全体の活性化にもつながります。タイムマネジメントは、単なる時間管理術ではなく、企業の競争力強化に欠かせない重要な要素といえるでしょう。

タイムマネジメントの方法と手順

一度、タイムマネジメントの概念を定着させられれば、空いた時間で「計画通りに進行しているか」や「時間配分は適切か」など、適正にタイムマネジメントを行えているかを振り返る時間が作れます。

タイムマネジメントを定着させるための方法と手順を見ていきましょう。

1. 現状の業務状況洗い出し

まずは業務フローを分析し、担当部署、あるいはチーム全体で時間の使い方に課題がないかを調査します。

- 従業員へのアンケート調査

- 業務レポートの分析

- 業務フローの可視化

分析結果にもとづき、時間の使い方に課題がある場合はその原因を特定しましょう。

| 課題 | 対策例 |

| 業務量が多い | ・優先順位の低い案件は断るか、外注する ・1つの案件に集中して取り組む ・作業の一部を自動化する |

| タスクの優先順位が明確でない | ・重要度と緊急度にもとづいて、タスクの優先順位を明確にする ・To-Doリストを活用する ・定期的にタスクを見直し、必要に応じて優先順位を変更する |

| 集中できる環境が整っていない | ・静かな場所を選んだり、集中できる時間帯を設定したりする ・デスク周りを整理整頓する ・集中力を高める音楽を聴く |

| 無駄な会議が多い | ・会議の目的を明確にし、参加者を絞る ・会議時間を短くする ・必要のない会議は断る |

| 情報共有が不足している | ・情報共有のルールを設け、共有ツールを活用する ・定期的に情報共有の場を設ける ・メンバー間のコミュニケーションを活発にする |

また、営業における現状分析では「パイプライン管理」という手法がおすすめです。ぜひ以下の記事もご参考ください。

参考:【図解】パイプライン管理とは?効果的な営業マネジメント方法について徹底解説

2. 適切なタイムマネジメント環境を構築

タイムマネジメントを効果的に実践するためには、就業ルールの体制変更や、適切なツールを導入した環境構築が有効です。具体的なツールと活用例は、以下のとおりです。

- タスク管理ツール

タスクの登録、進捗管理、期限管理などに活用できます。 - スケジュール管理ツール

予定の管理、空き時間の把握などに活用できます。 - 時間計測ツール

作業にかかった時間を計測し、分析することができます。 - ビジネスチャットツール

顧客やチームメンバーとのコミュニケーションを円滑にし、場所を選ばずに業務進行の確認やすり合わせを行うことができます。

具体的なツールについては、以下で詳しく紹介しています。

参考:業務効率化の定番ツール20選! 目的別に特徴や料金プランも含めて紹介

3. タイムマネジメントの制度・ルール作り

タイムマネジメントを組織全体で実践していくためには、部門やチーム単位で制度やルールを整備することが重要です。以下に具体的なルール策定例を表にまとめて紹介します。

| 制度・ルール | 具体的な内容 | ポイント |

| 業務時間の設定 | ・始業時間と終業時間を明確に定める ・週の初めにチーム長とタスク整理を行う ・業務時間外での残業や持ち帰りを原則禁止する | ・残業や持ち帰りの例外規定を設ける ・サテライトオフィスなどを設けて営業後に事務所に戻る手間を省くなどの環境づくりも効果的 ・上司と定期的なタスク状況のすり合わせ時間をかならず設ける |

| 会議・打ち合わせのルール | ・会議の目的を明確にし、参加者を限定する ・会議の時間を短く設定し、議題を事前に共有する ・毎回議事録を作成し、チームで現状理解に務める | ・会議の種類ごとにルールを定める ・オンライン会議を活用する ・未参加であっても案件状況を議事録でかならず把握する |

| 情報共有のルール | ・必要な情報を迅速かつ正確に共有する ・情報共有の方法を明確にし、ツールを活用する ・定期的に情報共有の場を設け、コミュニケーションを活性化する | ・共有する情報の重要度や機密性に応じて、共有方法を分類する ・ビジネスチャットやSFAツールの利用を徹底する ・情報共有の場として、ランチミーティングやツールなどを活用する |

これらはあくまでも参考例ですが、ルール策定で重視する軸としてはどのような企業であっても変わりません。

「業務のムダがなく、働きやすい環境づくり」と「各部著・チームでのコミュニケーション量を増やす」ことを重点とし、自社にとってどのような制度・ルールがタイムマネジメントの浸透に寄与するかを検討してみましょう。

4. 研修・教育の実施

制度や環境が整ったら、次は従業員に対してタイムマネジメントに関する研修や教育を実施します。

環境が整ったからといっても、すぐにタイムマネジメントができるようになるわけではありません。以下のような内容を例として、従業員にタイムマネジメントの重要性や社内で決定したタイムマネジメント方法についてを理解してもらう教育を行いましょう。

- タイムマネジメントの基本的な考え方

- タスク管理の方法

- 時間の優先順位の付け方

- 集中力を高める方法

- 仕事におけるストレスと業務効率の関係性

タイムマネジメントを取り入れる際の注意点

タイムマネジメントを取り入れる際の注意点について解説します。タイムマネジメントの導入で、各業務が機械的になってしまっては意味がありません。

以下のポイントに注意して導入していきましょう。

1. 経営層含む全社的な取り組みが重要

組織全体でのタイムマネジメントの導入は、一朝一夕で成果が出るものではありません。長期的な視点に立ち、経営層が率先して推進し、全社的な取り組みとして定着させることが重要です。

経営層が積極的に改革を推し進め、まずは部長や係長などの上長を巻き込んで進めていくとよいでしょう。

2. 継続的な見直しと改善が必要

業務環境や働き方は常に変化するため、タイムマネジメント体制も定期的に見直し、必要に応じて改善していかなければなりません。

タイムマネジメントを実現するための制度・ルールは定期的に見直し、うまく仕組み化ができていないようであれば随時、アップデートを図りましょう。

3. タイムマネジメントが難しい業務もある

働き方の改革で適切な環境を整えたとしても、タイムマネジメントが難しい業務は一定、存在するため、すべてを制度・ルールによって最適化することは難しいでしょう。

その際は、自社にとって使いやすい業務効率ツールを合わせて活用することで、より従業員の生産性を高めることが可能です。

たとえば、顧客リストのデータを常に最新の状態にするといった単一作業は、営業現場からのレポートを手入力で行うほかなく、タイムマネジメントでの効率化の難しい業務といえます。

そういった業務は、CRMやSFAといった営業支援ツールの導入により、現場レポートの自動入力やリアルタイムでの現場状況の把握といった効率化が可能です。

このように、膨大なデータ処理や事務作業などの作業時間を必要とする業務は、タイムマネジメントによる効率化だけでなく、業務工数自体をツールで削減することも視野に入れるとよいでしょう。

タイムマネジメントで生産性向上を実現

本記事では、タイムマネジメントを企業全体で取り組む重要性や、組織的な導入の方法について解説してきました。

企業が業務効率化や生産性向上を目指すには、従業員一人ひとりのタイムマネジメントが不可欠です。しかし、企業側もタイムマネジメントを実施するための仕組みや環境を整えていかなければ、企業全体の生産性向上を実現することはできません。

トップダウンで組織全体にタイムマネジメントの浸透を図り、また必要に応じてツールを活用した業務工数の削減で、自社の生産性を高めましょう。