営業DXとは?デジタル化との違いや導入方法まで解説【事例も紹介】

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、いま注目のキーワードです。営業部門にもDXは活かせますが、DXの実現は単に業務をIT化すれば済むわけでなく、業務改革も求められます。

本記事では、営業DXに関する情報を解説します。DXとデジタル化の違いのほか、DXの必要性や実現できる方法を確認していきましょう。

DXの概念について詳しく知りたい方はこちら:

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味や定義、メリット・デメリットをわかりやすく解説

このページのコンテンツ

営業におけるDXとは?なぜ必要なのか?

DXは主に、「ITが人々の生活に浸透し、よりよい方向に変化させる」ことをめざします。

多くの企業ではDX施策として、主にバックオフィス業務のデジタル連携による省力化が行われていますが、バックオフィス業務の改善だけでは利益の向上は見込めません。だからこそ、営業活動のDX(営業DX)が求められています。

営業DXでめざすべきは、主に「営業活動においてITの力を借りて、顧客の購買行動、接点を最適化する」ことといわれています。

「これまでもITの力を借りて(デジタル化)顧客の購買行動、接点を考えてきたけど…」と思う方もいるかもしれませんが、デジタル化と営業DXには違いがあります。

デジタル化と営業DXの違い

企業活動におけるデジタル化(デジタライゼーション)は主に、人が行っていた業務の一部をITツールで代替し、効率化を図ることでした。

かんたんな例では、「請求書を郵送からメールで送信してもらうようにした」「日報を紙からスプレッドシート管理に変えた」などです。目的は効率化を図ることですが、デジタル化はITツールを導入し、定着すれば成功でした。

一方、営業DXでは、ITツールはあくまで手段です。自社の営業活動や顧客の購買行動まで、全体像をつかんだ上で変革すべき方向性を見定め、ITツールの力も借りながら改善を進めます。

営業DXの目的は、デジタル技術を活用して業務効率を向上させることです。これにより、個人に依存する営業プロセスを改善し、営業チーム全体の能力を高められます。結果として、企業全体の収益性の向上をめざせます。

営業DXはなぜ必要なのか?

そもそも、営業DXはなぜ必要とされているのでしょうか。「BCP(事業継続計画)」や「生産性」は、営業DXを実現した企業がよく挙げる理由です。

日本は、天災の多い国です。大きな災害は、生活や仕事を変化させます。被災時でも業務を円滑に遂行するため、リモートワークやITツールの導入、柔軟な勤務体系の導入などを行った企業も多いのではないでしょうか。

労働力が減少していけば生産性の重要度も増していきます。こうした変化にも対応するため、業務の省力化が求められます。省力化できれば、1人が処理、対応できる業務の量を増やしていくことも可能です。

営業DXは、こうした変化への対応力を上げることができます。

変化は、あらゆることで起きています。電話やFAXがメールに、ガラケーがスマートフォンに代わったとき、生活はもちろん、ビジネスも変化してきました。一方で、何が変化を起こし、どこがどう変わるのかは、起きてみないとわかりません。

だからこそ、顧客の基本情報など、普遍的な情報をCRMやSFAに登録し、情報共有・連携基盤を整えることが重要です。また、MA(Marketing Automation)を利用した顧客管理、購買分析を行い、顧客へのアプローチ方法や宣伝、マーケティングなど、変化が起きそうな分野へ注力できる体制を整えていくことも重要でしょう。

営業DXを実現した企業の事例を紹介

営業DXを実現するには、さまざまなことに対応していく必要があり、「難しそうだ」と感じている方も多いはず。そこで、営業DXを実現した企業の事例をご紹介します。世界的にも有名な企業も営業DXに取り組み、社会変化に対応しています。ぜひ参考にしてみてください。

富士通:DXで営業職を廃止

富士通は早くからDXに目を向け、年功序列を撤廃し、職務によって役割が決まる「ジョブ型制度」を導入するなど社内改革を進めました。営業の役割も見直し、顧客といっしょにビジネス創出を行う部門「ビジネスプロデューサー」職を創設。この背景にあるのが、営業も含めたDX化です。

CRM(顧客関係管理)およびSFA(営業支援ツール)に顧客情報を集約することで、商談活動支援や社内調整を管理するインサイドセールス部隊を立ち上げ、営業職の業務を減らすことに成功。そして、営業部門をよりお客様にビジネスに踏み込めるようエンジニア部門と結びつけ、「ビジネスプロデューサー」へと変化させました。

この富士通の方法は、複雑な機能を持つ、ある程度高額な商品やサービスに向いた営業DX事例です。

テスラ:営業をオンラインで完結

高級感あふれる電気自動車を手がけるテスラは、2019年に店舗を閉鎖し、オンライン販売に移行しました。

車は高額な買い物となり、購入を考える顧客の目もシビアです。オンライン販売では、購入前に試乗をして乗り味を確かめてもらうことができません。

これに対して、「購入7日以内、または走行距離1,000マイル(1,600km)以内であれば全額返金」を可能にしました。そして、テスラはデジタルの部分に投資。顧客がWebで車を選びやすいような表示に工夫し、動作も軽くなるように大幅な投資を実施しました。販売をオンラインに任せることに振り切ったからこその決断といえます。

テスラの事例は、顧客を分析し、顧客の望みをデジタルで届けることができるかを考えた末に投資先を見定め、営業DXを実現したものといえるでしょう。

NTT東日本:商談を完結するインサイドセールスを構築

NTT東日本は、2015年に新事業を開始したタイミングでインサイドセールス部門を発足しました。数値を細かく分析しながらPDCAを回し、スタッフの教育や既存の営業部との調整を実施。さらに、試行錯誤を重ね、インサイドセールス部門だけで商談がクローズできる体制を作り上げました。

その結果、見込み顧客の獲得数を10倍、受注額は34倍へと伸ばすなど、インサイドセールス部門の大成功事例といえるかもしれません。インサイドセールスは、BtoBセールスを行う企業には大きな効率化を期待できます。一方、プラスの成果になるかは、NTT東日本のように試行錯誤を重ねる必要があるでしょう。

インサイドセールス=オンラインでの商談と捉える方もいますが、訪問営業をオンラインに切り替えただけでは成果は出にくいもの。インサイドセールスは、データをもとに見込み客の状態を見極め、適切なアプローチを仕掛けていく方法です。成果を出すにはCRM/SFAを導入するとともに、社内体制を整えていく必要があります。

営業部門にDXが求められる5つの背景

営業職は、企業の前線に立っています。企業の中で変化の影響を最も大きく受け、最も高い対応力が求められる存在ともいえます。

ここ数年で、営業職にはさまざまな変化がもたらされています。その主な要因は下記の5つです。

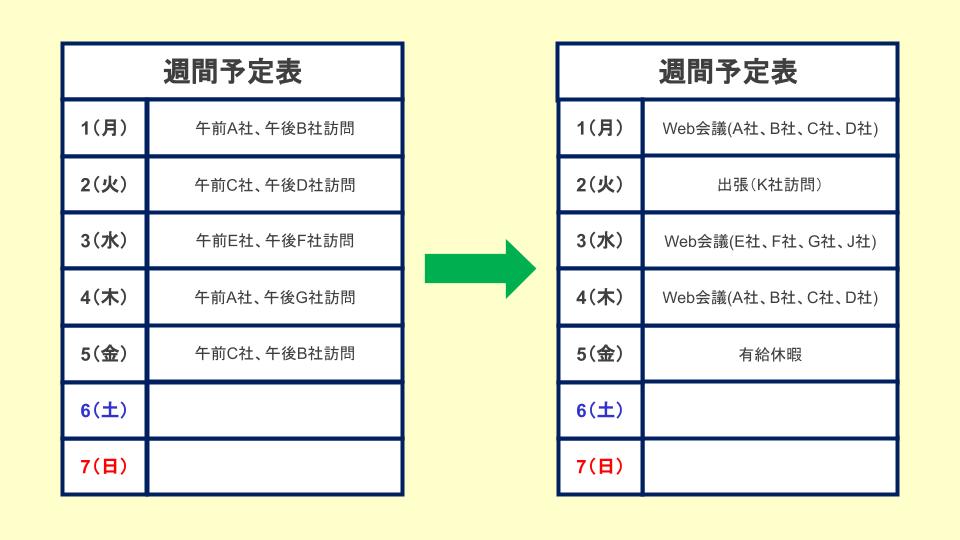

IT技術の進化により、非対面でも充実した営業活動が可能

「営業は対面で行うもの」という考えは長い間、常識となっていました。しかし、Web会議システムの普及により、客先に出向かなくても担当者の表情を見ながら営業できる時代になりました。

創意工夫により、対面と変わらない営業活動も可能となっています。営業担当者の負荷軽減とともに個々の顧客にフィットした提案が必要なことは、DXが求められる理由の一つです。

前述した富士通の事例では、営業DXを後押しするツールを導入したことで、営業にエンジニアの機能も持たせて「顧客と共にビジネスをプロデュースする」ビジネスプロデューサーへと昇華させました。

商品に関する情報を持ち、顧客の状況・ビジネスを熟知している営業だからこそ、より深く顧客に踏み込んだ提案ができると考えての対応でしょう。

顧客はインターネットで手軽に情報を得られる時代となった

営業職の重要な役割のひとつは、見込み客に商品に関する情報を伝えることです。しかし、いまや商品やサービスの情報は、インターネットで取得できる時代となりました。

オンライン上には客観的な比較や、実際の利用者のコメントも公開されています。一人の営業、一人の人間のスピードと知識量では、インターネットに勝つことは難しいでしょう。

見込み客のニーズがデータから予測可能になった

熟練の営業は、顧客の状況を把握し、適切な時期にベストな商品を提案できます。ですが、この能力も特別なものではなくなりました。

システムを導入してデータを蓄積する仕組みを作れば、顧客ニーズの変化も自動で分析できます。属人性が強みになった営業の時代は、終焉を迎えつつあります。

働き方改革により、生産性のアップが求められるようになった

慢性的な人手不足も、営業DXが求められる理由の一つです。いまや人員不足だからといって、募集すれば応募者が集まる時代ではありません。営業部門には人員が減少しても、これまで以上の成績をあげることが求められています。

そのためには、働き方改革やDXの実施による生産性のアップが必須です。必要な業務とそうでない業務を仕分けたのち、積極的にIT技術を活用して業務効率化を図りましょう。

顧客中心の営業戦略への転換

DX化により、顧客のニーズと期待を最優先に考え、パーソナライズされたアプローチが可能になります。

これまで営業が属人的に把握していた顧客のニーズは、データ分析とデジタルツールを活用することで、顧客全体の傾向として理解できます。さらに、顧客の行動パターンや好みもデータをもとに可視化することで、営業部全体として戦略的なアプローチが可能になります。

顧客に合ったアプローチは顧客満足度を高め、関係性の向上に貢献します。DX化により、企業は顧客との長期的な関係構築と、持続的な成長を実現できます。

参考:2023年10月最新!おすすめの営業ツール10選と選び方を解説

営業DXで活用されるツールにはどんなものがある?

営業DXに役立つITツールは、ユーザーが求める目的に応じていくつもあります。ここでは代表的なツールを4つ紹介します。

SFA(営業支援ツール)

SFAは営業活動の効率化と可視化を実現するツールです。顧客情報の一元管理や商談進捗の可視化を可能にし、営業チーム全体の生産性向上や意思決定の迅速化が図れます。

主な機能としては、顧客データベース管理、商談管理、スケジュール管理、レポート作成などがあります。これらの機能を活用すると、営業担当者の日々の業務効率化だけでなく、マネージャーによる適切な指導や戦略立案も容易になります。

最近ではAIやデータ分析技術と連携し、顧客の購買傾向予測や最適なアプローチ方法の提案など、より高度な営業支援を実現するSFAも登場しています。

MA(マーケティングオートメーションツール)

MA(Marketing Automation)は、マーケティング活動や顧客とのコミュニケーションを自動化・効率化するためのツールです。見込み客の発掘から育成、そして営業部門への引き渡しまでの一連のプロセスを自動化し、効果的に管理します。

主な機能には、メール配信、ランディングページ作成、見込み顧客の獲得、リードスコアリング、行動トラッキングなどがあります。これらの機能を活用すると、顧客の興味や行動にもとづいた適切なタイミングでの情報提供が可能となり、効果的なリードナーチャリングを実現できます。

さらに、データ分析機能も備えており、マーケティング施策の効果測定や改善点の特定にも役立ちます。SFAと連携させることで、マーケティングから営業までのシームレスな顧客対応が可能となり、営業DXの効果を最大化できます。

Web会議システム(オンライン営業ツール)

Web会議システムによって、遠隔地の顧客への営業活動を行い、移動時間やコストの削減、商談機会の増加を実現できます。

主な機能には、ビデオ通話、画面共有、チャット、録画機能などがあります。これらを活用して、製品デモンストレーションや提案資料の説明をリモートで効果的に行えます。また、録画機能を使用すれば、商談内容を後から確認したり、社内で共有したりすることも可能です。

最近では、AIを活用した音声認識や自動議事録作成機能を備えたシステムも登場しており、商談後の情報整理や分析の効率化にも貢献します。

プロジェクト管理・タスク管理ツール

プロジェクト管理・タスク管理ツールは、営業チームの業務効率化と生産性向上を実現する重要なツールです。これらのツールによって、営業活動全体の可視化と進捗管理が容易になります。

主な機能には、タスクの作成・割り当て、進捗状況の追跡、期限設定、優先順位づけ、チーム内コミュニケーション機能などがあります。これにより、個々の営業担当者の業務状況や、チーム全体の動きが把握しやすくなります。

また、多くのツールがクラウドベースで提供されているため、リモートワークにも対応しやすく、チームメンバー間の情報共有やコラボレーションが円滑に行えます。

無料で使えるDXツールをお探しの方はこちら:

DXツールは無料でも使える!定番のツール一覧と比較表を合わせて紹介!

営業DXの成否を決めるプロジェクトチームの作り方

営業DXの実現には手間と時間に加えてコストがかかるため、失敗したくはないもの。そこで、営業DXを成功させるためのポイントを2つご紹介します。

導入後の運用イメージを明確にし、プロジェクトチームを立ち上げる

営業DXは、ITツールを導入しただけでは完了しません。運用することで初めて成果が出るため、導入前に運用イメージを明確にしてください。特に意識してほしいのは、現状をどう改善するかイメージして、全体のシステム設計を行うことです。

全社を挙げて「何が最も求められているのか」「確実に得るべきメリットは何なのか」を洗い出し、共通認識とした上で導入プロジェクトを進めます。プロジェクトチームの担う役割は非常に大きく、今後の成果への影響も大きくなるでしょう。

しかし、プロジェクトチームもまた、作るだけではうまくいきません。下記は、営業DXを成功させた企業のプロジェクトチームの共通点です。

<営業DXを成功させた企業のプロジェクトチームの共通点>

- 組織横断型の重要プロジェクトとして、経営陣から任命されたチームである

- 各部門の責任者など、エース級の人が責任を持つが、実務に精通する現場責任者の意見がくみ上げられている

- プロジェクトの方針は柔軟である

- 企業の業績を左右するプロジェクトとして、取り組みの姿勢や成否が人事考課に明確に組み入れられている

すべての要件を満たす必要はありませんが、DXに関する技術革新はとても早く、当初に決めた手法を上回るものが出てくることも珍しくありません。

プロジェクトチームにはスピード感と柔軟性が求められます。そして、全社に「業績を左右する重要なプロジェクトである」と認知させるなど、チームが動きやすい環境を作ることを意識してください。

CRM/SFAのスムーズな導入が営業DX成功のカギ

営業DXに役立つツールは多岐にわたりますが、はたしてどれから導入するべきなのでしょうか。

最初は、CRM/SFAを導入するのがよいでしょう。どのようなITツールであっても、効率化や業績アップにつなげるには、しっかりとしたデータの蓄積が前提となります。CRM/SFAは、データの蓄積、情報共有を得意としているため、営業DXの入り口として最適といえます。

その上で、営業DXに役立つITツールを導入していくとよいでしょう。いずれのツールも、CRM/SFAをベースに、自社と顧客のつながりの現状認識を行いながらであれば、導入から稼働までがスムーズで、成果を出すまでの道筋もイメージできると思います。

DXに対する経営者の視点を知りたい方は下記の記事をご覧ください。

参考:DX人材とは|必要なスキルや職種、採用・育成方法について解説

営業DX体制を構築する流れ

営業DXを導入するための流れを、具体的に見ていきましょう。下記は、体制を作っていく上で押さえておきたいポイントです。

1. 現在の営業体制を棚卸する

営業DXが営業部門のためだけのものであれば、ITツールを導入する担当者も営業部の意見を尊重する可能性が高いでしょう。しかし、営業DXは、複数部門にまたがるプロジェクトです。

複数部門の現場を知る社員や社歴の異なる社員など、できる限り多くの視点から意見を取得すると、自社にとってのメリット・デメリットが見えてきます。

また、営業はこれまで「足で稼ぐ」というように、属人性が当たり前の部門でした。複数部門の声を聞くことで、各部門が持つ当たり前の洗い出しができ、必要であれば改善を行うこともできます。この準備には手間と時間がかかりますが、深く分析すれば良い効果を出すことが可能です。

営業DXに関するITツールの導入でよくある失敗パターンに、ITシステム部門の実務担当者が中心になって選定を進めるというものがあります。ITシステム部門の社員はITスキルに優れ、技術検証では頼りになるかもしれませんし、ITの技術や知識はもちろん、最終的に重要になってきます。しかし、最も重要なのは、実際に利用する現場です。

現場の意見を吸い上げるのは、目標達成に向けた運用イメージを作るためでもあります。実際に導入、稼働する前に、運用を想定して営業DX化できるポイントを具体化していきます。そのシナリオを明確にした段階で、ITシステム部門の社員などに力を借りましょう。

2. 営業DXによる自社組織の最終形をイメージする

ヒアリングを重ねてゴールのイメージが見えてきたら、専門家(ITコンサルタントなど)に聞くことも視野に入れてもよいでしょう。導入予算が豊富にあるのなら、独立系ITコンサルタントへの相談も可能です。

また、営業DXツールを提供している企業の営業やエンジニアなども頼りになります。自社製品の売り込みのため、多少アピールが大げさになる可能性もありますが、担当者は製品知識が豊富です。実際に使っている企業の導入成功事例や失敗事例を聞き出して、自社の成功につなげてください。

しかし、営業DXの推進は、かならず「社内のメンバー」主導で進めましょう。もちろん、リーダーは社内から選出をします。

ITコンサルタントなど専門家は、実際に現場で利用する立場ではありません。また、関係各所からヒアリング、相談をする場合も、外部の専門家よりも社内の担当者のほうが意見を拾いやすくなります。これら、地道な活動は時間がかかります。時間をかけてDXを進める企業ならば、3ヵ月から半年程度をかけていることもあるでしょう。

その間、営業DXに関する商品情報や自社の課題も変わっていく場合もあります。定期的に全体をあらためて見直してみることで、新たな気づきも生まれます。自分以外の主要な関係者を巻き込み、最終議論を行い、営業DXの方針を決定していきます。

3. 現在の姿とイメージの間にあるギャップを埋める手段となるツールを探す

体制づくりも大詰めです。ITシステム部門の力を借りて、システムの能力を最大限に引き出すハードウェアやインフラを用意し、必要であれば改善・改修を行いましょう。

モバイル端末に対応しているかは、わかりやすいポイントだと思います。クラウドシステムが増加している中、モバイルツールとの連携で手軽にアクセスできる営業DXソリューションは、従来の業務効率を大幅に上げる可能性があります。

現場の声と専門家の声を拾い、社内の設備・インフラを整える。これで、営業DXを進める足がかりが得られます。

参考:営業をDX(デジタルトランスフォーメーション)した国内と海外の最新事例

営業DXの推進により得られる3つの効果

営業DXをどう推進、実現したらよいのかを解説してきましたが、実現したらどのような効果が出るのかをあらためて考えてみましょう。

営業DXが実現した際に考えられる効果には、下記のようなものがあります。

業務の効率化

営業DXを推進する第一歩は、CRM/SFAにあらゆる顧客情報を集約することだと解説しました。情報の集約によって、MAツールをはじめ、さまざまなツールと連携できます。この連携の副産物として、部署ごとに使っていた別々のツールもひとつにまとめることが可能です。

手作業で行っていた業務が効率化や自動化されることで、営業担当者はより本来の営業に時間を割くことができ、生産性も大きく向上します。

業務を効率化するための営業ツールについては、次の記事を参考にしてください。

参考:2023年10月最新!おすすめの営業ツール10選と選び方を解説

営業戦略の最適化

営業DXは、データ駆動型の意思決定を可能にし、営業戦略の最適化に大きく貢献します。各種ツールを通じて収集された顧客データや営業活動の実績データの分析によって、より効果的な戦略立案を可能にします。

たとえば、SFAやMAから得られるデータを活用し、顧客セグメントごとの購買傾向や、最も成約率の高い商談プロセスを特定できます。これにより、ターゲット顧客の絞り込みや、アプローチ方法の最適化が図れます。

AIを活用した予測分析を行うことで、将来の売上予測や顧客の離反リスクの把握も可能になります。これらの洞察をもとに、リソースの適切な配分や、先手を打った顧客フォローを行うことで、営業効率の向上と顧客満足度の増加を同時に実現できます。

なお、営業戦略のより詳しい事例を知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

参考:【営業戦略の事例12選】自社の事業拡大につなげるポイントを解説!

競争優位性の確立

営業DXの推進は、営業プロセスの効率化と最適化を通じて、企業の競争優位性の確立につながります。従来の営業活動を改善し、迅速かつ効果的な顧客対応が可能となるからです。

たとえば、SFAやMAを導入すると、顧客情報の一元管理や商談進捗の可視化が実現し、営業チーム全体の生産性が向上します。また、AIを活用した商談分析により、成約率の高いアプローチ方法を特定し、効率的な営業戦略を立案できます。

さらに、Web会議システムやオンライン商談ツールの活用により、地理的制約を超えた営業活動が可能となり、商談機会の増加とコスト削減を同時に実現できます。

効率化と最適化により、競合他社に先んじて市場シェアの拡大と持続的な成長を達成できます。

自社に合ったデジタルトランスフォーメーションを進めよう

営業DXは、既存ビジネスを今後の社会に対応させるプロジェクトです。

顧客や社会の急激な変化に対応するため、多くの企業が早急なDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を求めています。変化のための対策をとらなければ、数年先には競合に先を行かれ、自社のビジネスが取り返しがつかない事態になるかもしれません。

本記事で紹介したDX化のポイントや進め方、ツールを参考にし、自社の商品と強みを見据えて早めに対応を進めていきましょう。