働き方改革とは?基礎知識や法改正の概要・企業事例をわかりやすく解説

働き方改革という言葉は浸透してきているものの、「具体的な取り組みがよくわからない」「これは義務なの?」といった悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。

働き方改革は雇用形態による格差をなくし、誰もが健やかに働ける環境を作り、生産性を向上させていく改革です。

この記事では、働き方改革が開始された背景や目的、有名企業での具体例や成功事例をわかりやすく解説していきます。

このページのコンテンツ

働き方改革とは?目的や背景を解説

働き方改革の目的

働き方改革は、今後の日本における労働力不足と労働者のニーズへの対応策全般を指します。働く人それぞれの状況に応じた、多様な働き方を選択できるようにするための改革です。「一億総活躍社会」の実現に向けた改革とも言えます。

働き方改革に踏み切った大きな理由として、以下の3つの課題が挙げられています。

- 正規と非正規の筋の通らない格差

- 長時間かつ生産性の低い労働状況

- 多様化したライフステージに合わないキャリア構造

次で、さらに詳しく解説していきます。

働き方改革の背景

働き方改革は、一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャンレンジとも言われている改革です。一億総活躍社会とは、「少子高齢化が進んでも1億人の人口を維持し、職場、地域、家庭で誰もが活躍できる社会」のことです。

日本はいま、以下の状況に直面しています。

- 少子高齢化による労働人口の減少

- 長時間労働

- 労働生産性の低さ

- 男女間雇用の処遇差による生産性の低下

- 多様化したライフステージに合わない働き方

今のままの働き方を続けていると廃業やシェアを失う可能性が高いとわかります。各状況の詳細を見ていきましょう。

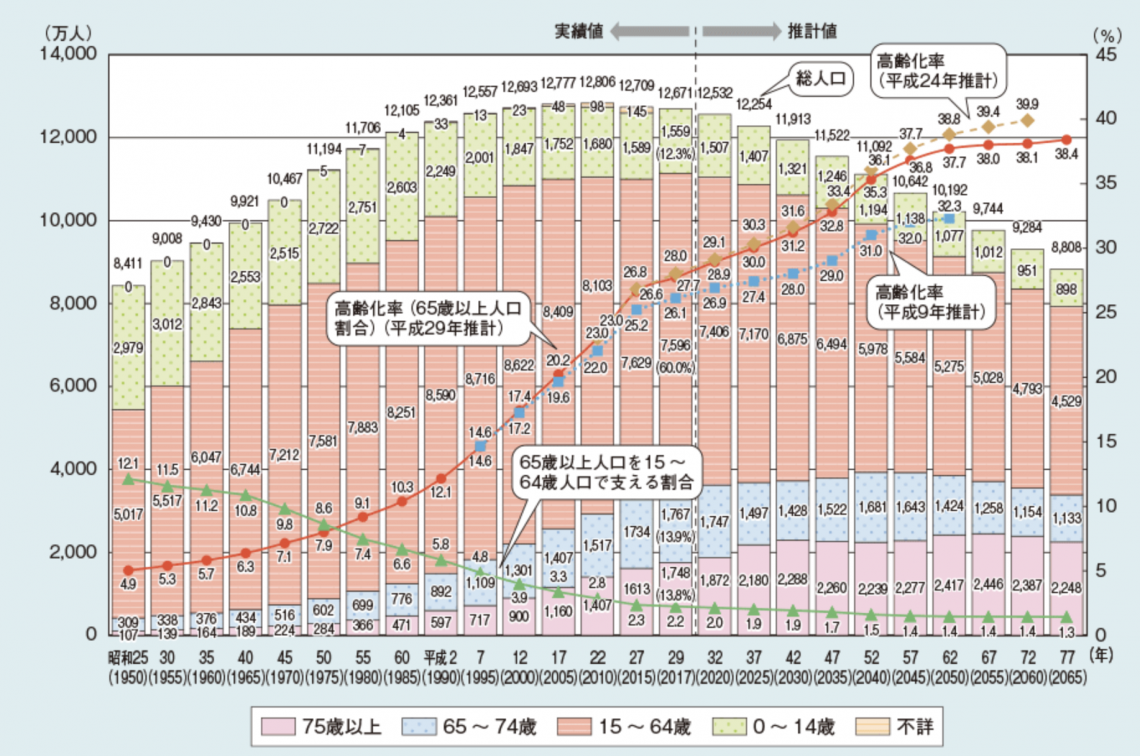

1.少子高齢化による労働人口の減少

現在の日本では、急速な高齢化と少子化が同時に進行しています。とくに、現在および将来の経済活動を担う労働力となる「生産人口年齢(15〜64歳)」が、想定以上のペースで減少傾向にあります。

日本の将来推計人口によると、2019年6,884万人(全体の55%)いる20〜64歳の人口は、2065年には4,189万人(48%)まで減少するといわれています。

高齢化率は29%から38%に拡大する見込みで、国力の低下や国の経済を支える基盤となる労働力不足が懸念されており、改革に乗り出したという背景があります。

2.長時間労働

生産年齢人口が減っているのにもかかわらず、日本の労働時間は世界と比較して減っておらず、深刻な状態にあります。日本では長時間労働が常態化しており、規定を超えた労働時間や残業の横行、過度なケースでは労災請求や過労死といった事例もあるのが現状です。

長時間労働を美徳とする文化や慣習も残り、残業や休日出社せざるを得ないといった会社もいまだに多くあります。このような働き方は育児や介護との両立困難を招き、結果として自社の売上や規模が縮小する要因になります。

3.労働生産性の低さ

日本の労働生産性が低い点も、改革を推進する背景の1つに挙げられます。労働生産性とは、労働者がどれだけ効率的に成果を生み出しているかを、労働力当たりの産出量で数値化した指標です。

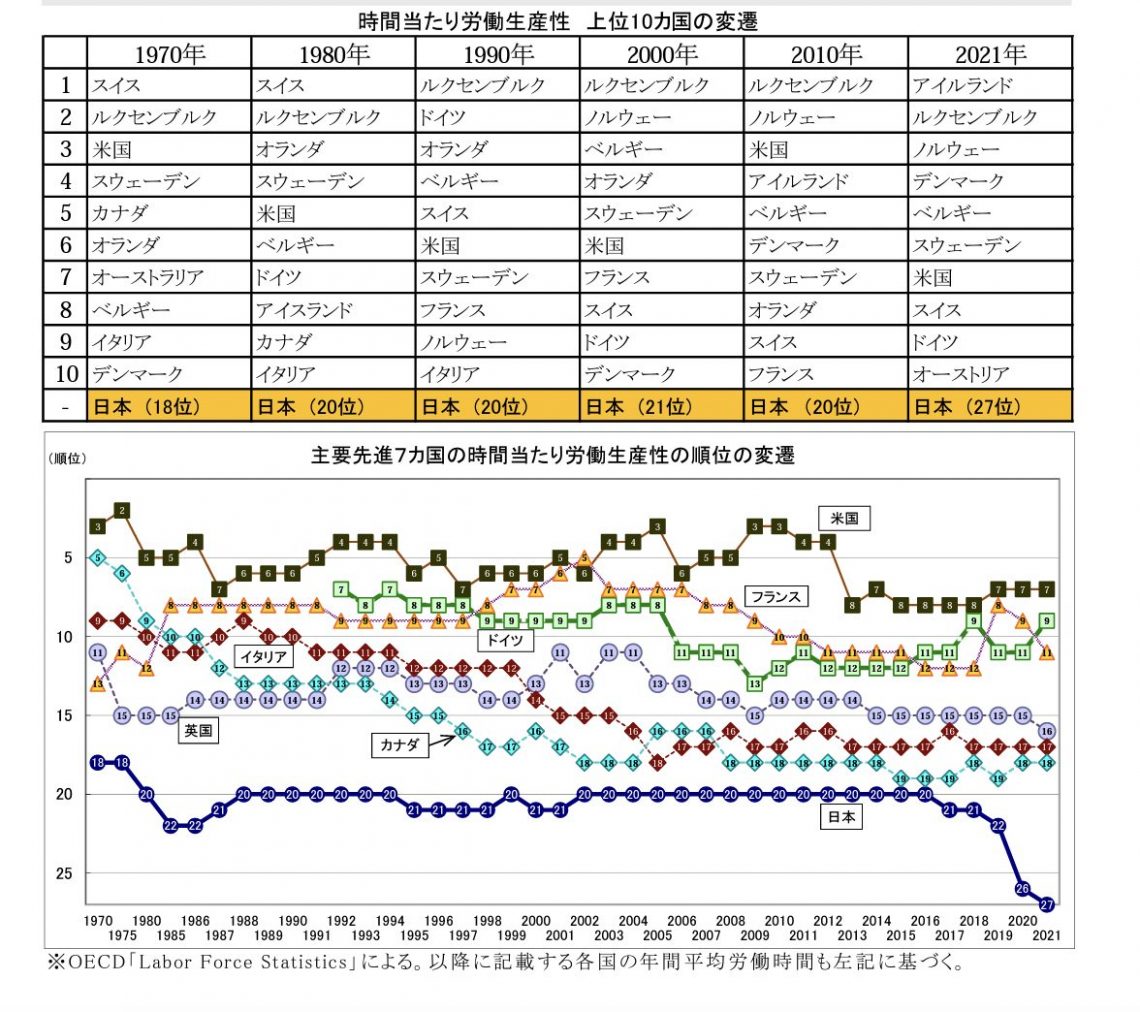

「真面目」や「勤勉」といったイメージを持たれることが多い日本人。しかし、2021年の日本の労働生産性はOECD加盟国36カ国中27位で、主要先進国(7カ国)と比較しても、データが取得可能な1970年以降、最下位の状況が続いています。

4.男女間雇用の処遇差による生産性の低下

男女間の格差による生産性の低下も問題です。

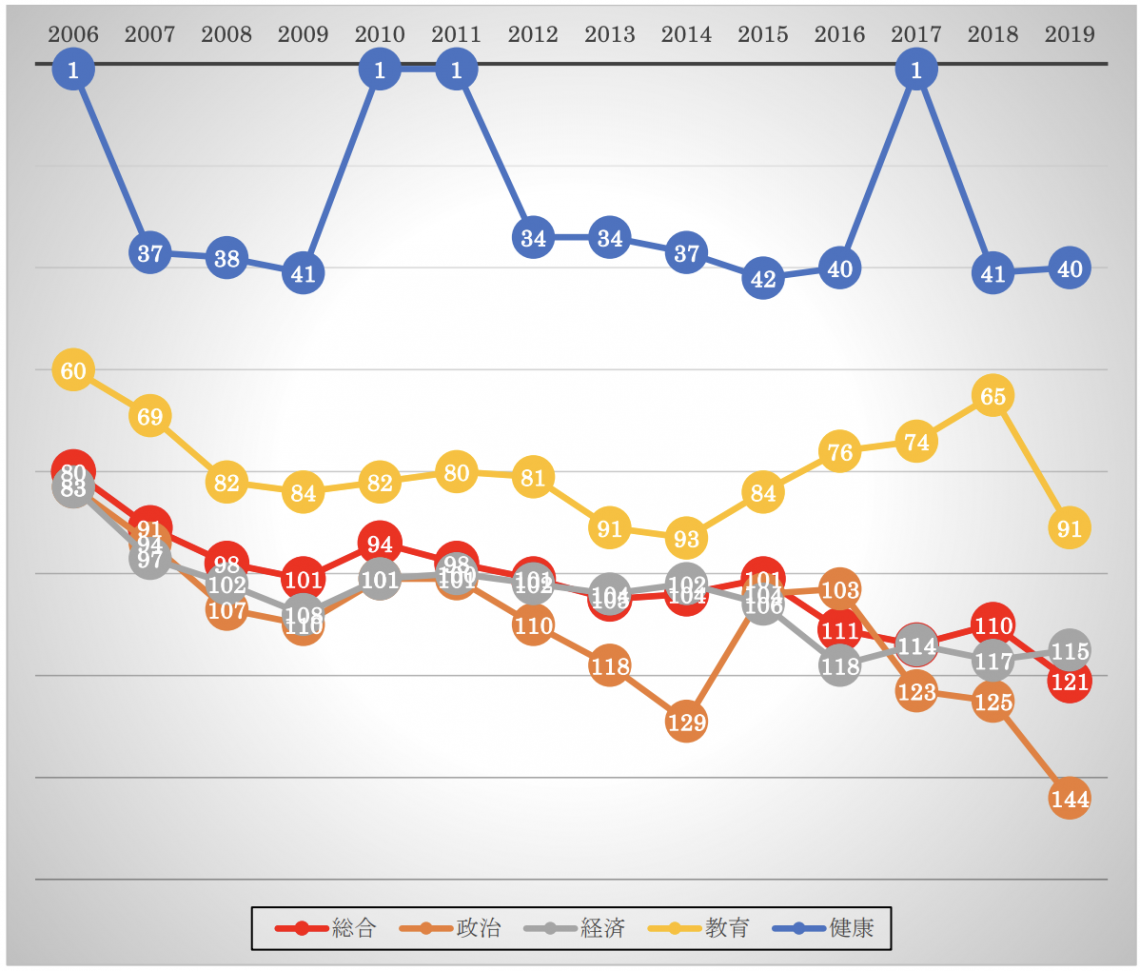

まず、世界経済フォーラム(WEF)が毎年12月に発表するグローバル・ジェンダー・ギャップ指数(政治、経済、教育、健康の4点と総合で、各国の男女格差を比較する指数)では、主要先進国のなかで毎回、最下位に位置しています 。

引用:公益財団法人ジョイセフ「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数」より

2019年版では153カ国のうち121位と男女格差がひらいていることが把握できます。また、男女の賃金格差も根強く残り、OECD加盟国の中で3番目に大きいことがわかっています。

このような社会構造では、育児や介護の負担を抱える女性や高齢者は能力を十分に発揮できません。勤労意欲も阻害されることから、総じて生産性が低下するという悪循環が成立しています。

5.多様化したライフステージに合わない働き方

日本の労働環境においては、企業に就業することや、平日の午朝から夕方まで働くことは、馴染みのある働き方です。

しかし、労働人口が減少する一方ワーキングケアラー(介護をしながら働く人)は増加の一途を辿っており、上記の働き方をできる人は減っています。つまり、これまでの働き方だけを用意しているのみでは、いずれ組織に必要な人材の確保が困難になるのです。

企業はさまざまな働き方の導入で、多様な人材を確保していくべきでしょう。

働き方改革の具体的な取り組み9つ

働き方改革において、政府が取り組んでいる具体的な取り組みを9つ説明していきます。

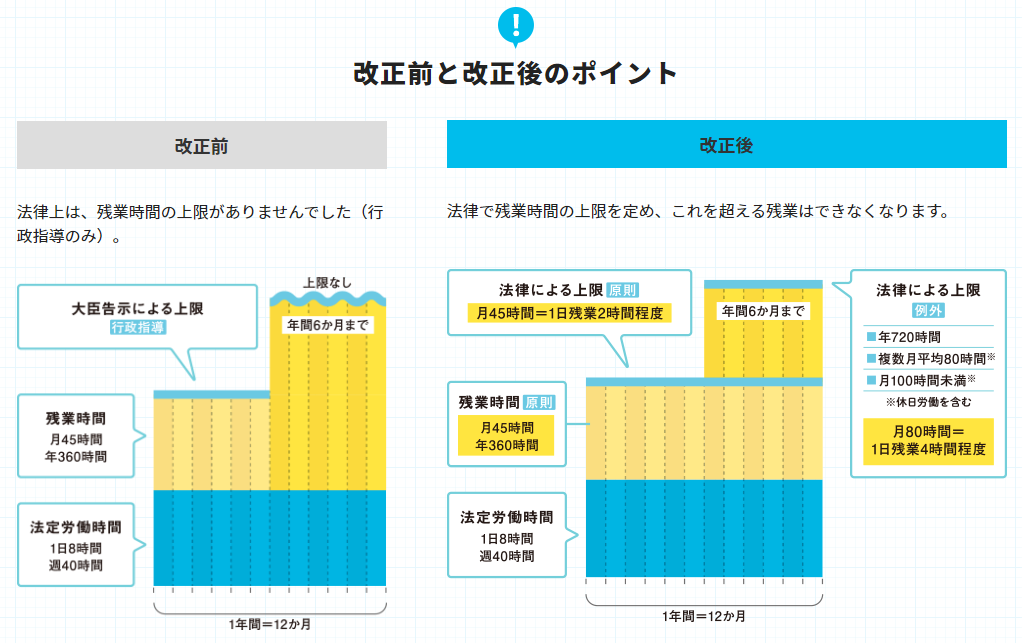

時間外労働(残業)上限規制

労働基準法が改正され、時間外労働(残業)に上限規制が設けられました。具体的な変更点は下図のとおりです。

引用:「時間外労働の上限制限」働き方改革特設サイト│厚生労働省

上図の法律に違反した場合に、罰則が科される可能性があります。なお、上図の内容が適応されたのは、大企業が2019年4月1日から、中小企業は2020年4月1日からでした。

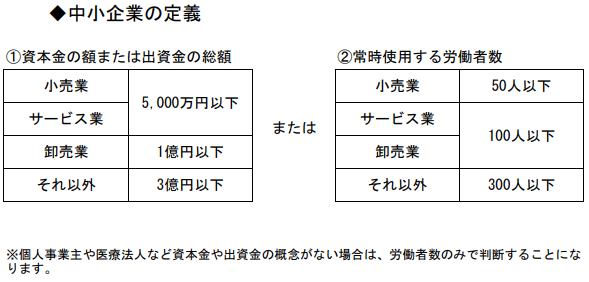

ちなみに、中小企業の定義は以下のとおりになります。

なお、最良労働時間制を導入していても、後述する「労働時間の客観的な把握」により、全従業員の労働時間を把握する義務が生じているので、残業時間は考慮しなければいけません。

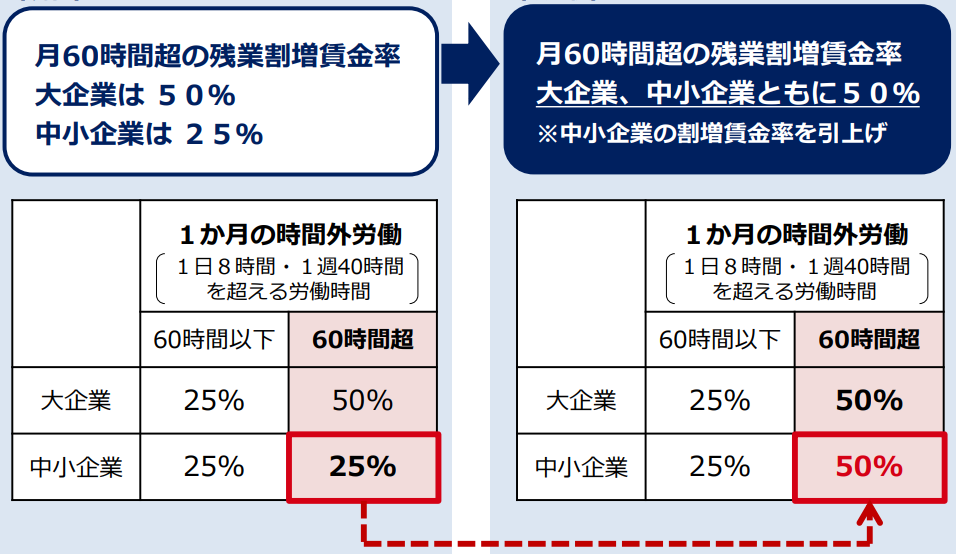

月60時間超の残業の割増賃金率引き上げ

月の残業時間が60時間を超えた場合は、企業規模を問わずに50%の割増賃金率にしなければいけません。変更前後の状況をわかりやすくすると、下図のとおりです。

大企業はすでに適応済みで、中小企業も2023年4月1日から適用されています。

引用:働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~│厚生労働省

労働時間の客観的な把握

すべての従業員の労働時間を客観的に把握する義務が設けられました。すでに、大企業と中小企業の両方で適用されています。

なお、「すべての従業員」には、裁量労働制で働いている人や管理監督者も含まれているので、注意が必要です。

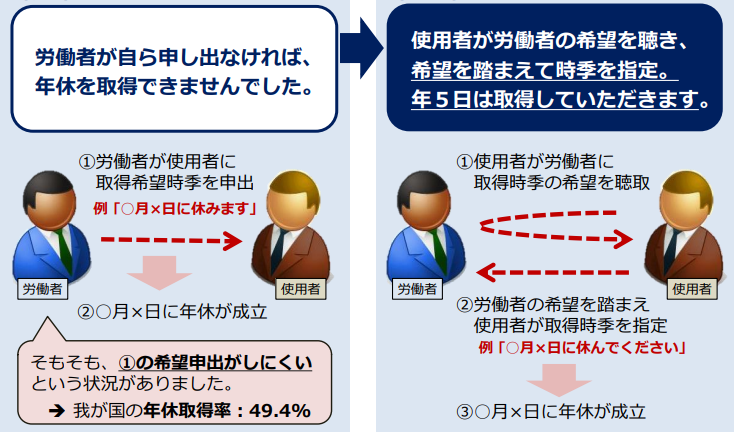

年に5日以上の有給休暇の取得義務

雇入れをした日から6ヶ月以上経過しており、全労働日の8割以上出勤している従業員は有給休暇を取得できます。そして、企業規模を問わず、年5日以上の有給取得が義務づけられました。

引用:働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~│厚生労働省

同一労働・同一賃金

正規と不正規との間に筋の通らない待遇の差をなくす取り組みが、同一賃金・同一労働です。具体的な内容は、以下の3つに分かれます。

- 不合理な待遇差の解消

- 説明義務の強化

- 行政からの助言・指導や行政ADRの規定整備

大企業は2020年4月から、中小企業でも2021年4月1日から適用されてきました。それぞれの詳細を見ていきましょう。

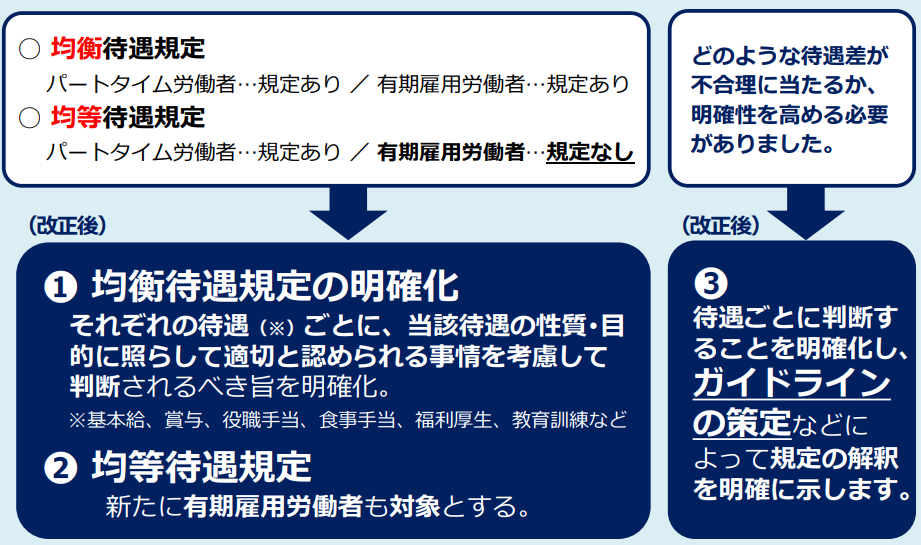

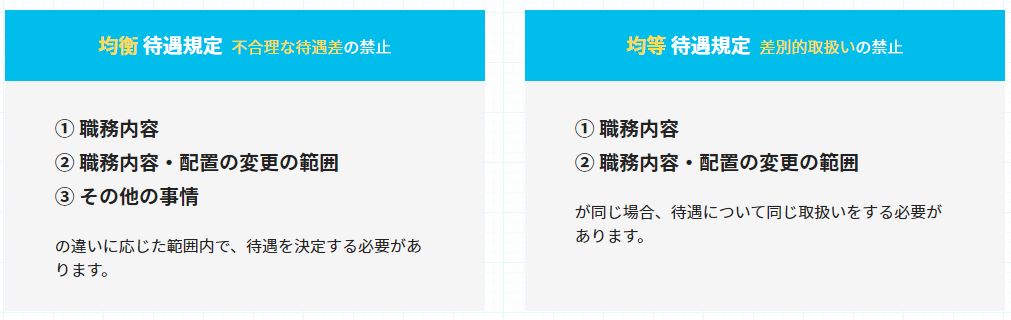

不合理な待遇差の解消

パートタイム労働者や有期雇用労働者は、基本給や賞与、手当などが正社員と差がある場合が多々ありますが、不合理な待遇になっているケースもあります。そこで、下図のように均衡・均等待遇規定を整備することになりました。

引用:働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~│厚生労働省

なお、均衡・均等待遇規定の詳細は下図をご確認ください。

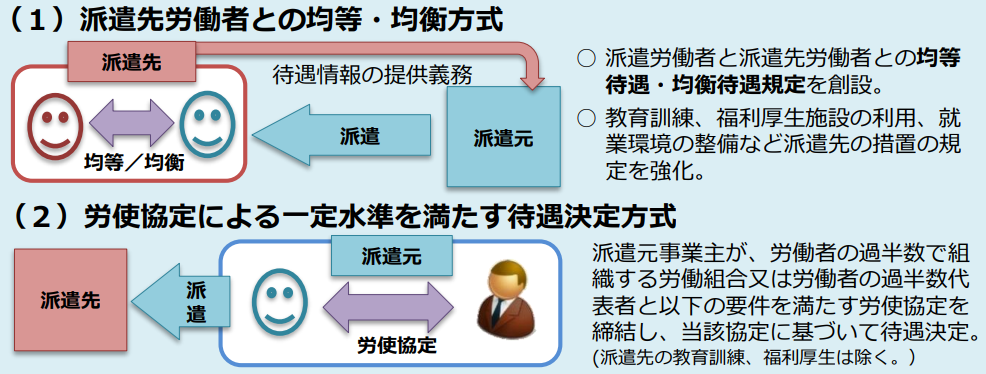

派遣労働者に関しては下図のように、派遣労働者用の均等・均衡待遇の規定を設けるか、派遣元企業で、派遣労働者と労使協定を結んでおいてもらうことになります。

引用:働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~│厚生労働省

説明義務の強化

パートタイム・有期雇用・派遣労働者との待遇差の内容と理由、待遇決定に際して考慮する事項などを説明しなければなりません。また、各労働者から説明を求められた場合に、不利益な取り扱いをするのも明確に禁止されています。

行政からの助言・指導や行政ADRの規定整備

行政指導や行政ADR(行政による裁判外紛争解決手続)の規定を整備しなければいけません。先述した均衡・待遇差の内容や理由に関する説明義務も行政ADRの対象です。

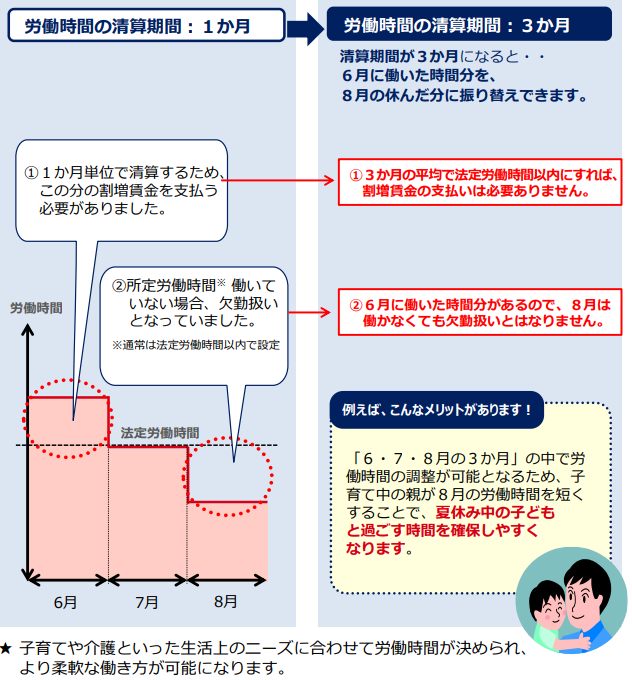

フレックスタイムの拡大

以前は最大1ヶ月の適用だったフレックスタイム制ですが、3ヵ月単位までの適用が可能になりました。ただし、労使協定に協定の有効期間を記載し、労働基準監督署に届け出なければいけません。

引用:働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~│厚生労働省

新フレックスタイム制の詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。

働き方改革関連法 新フレックスタイム制とは? 導入ポイントとツールについて

高度プロフェッショナル制度導入

研究開発や金融商品の開発といった高度に専門的な業務をおこなっており、年収が1,075万円以上の場合、本人が希望すれば労働時間規制や割増賃金支払の対象外になる制度です。

成果主義的な働き方になるので、従業員と企業の両方にメリットがあります。

ただし、労使同数の委員会で、対象業務・労働者や健康確保措置などを5分の4以上の多数で決議する必要があります。

産業医・産業保健機能強化

産業医との面接指導の対象となる長時間労働者の定義が「1月当たり80時間を超えた労働者」と定められました。先述した「労働時間の客観的な把握」と合わせて、健康相談の体制整備や健康情報の適正な取扱いをしなければいけません。

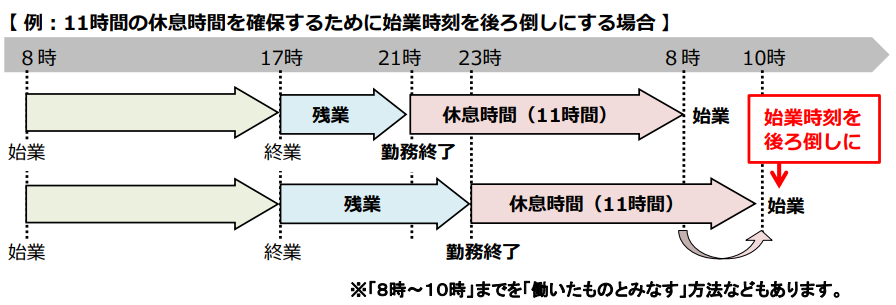

勤務時間インターバルの導入促進

努力義務ですが、下図のとおり、勤務終了から次の勤務までに一定のインターバル(休息時間)が促されています。

引用:働き方改革 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~│厚生労働省

働き方改革を推進する3つのメリット

働き方改革の推進は、企業にとって以下のメリットが得られます。

メリット①優秀な人材の確保と流出の抑制

働き方改革は、人材の確保や定着率の向上といったメリットをもたらします。

国内の労働市場は、今後、少子高齢化に伴う急速な人手不足(労働生産人口)に陥ります。より優秀な人材を確保・定着させるためには、金銭的なインセンティブだけにフォーカスするのではなく、従業員一人ひとりのワークライフバランスの実現に向けた社内環境の整備や働き方改革の推進が求められます。

テレワークやフレックスタイム制、短時間勤務が導入されているなど、働き方の選択肢が充実している企業には優秀な人材が集まりやすく、従業員にも企業にもメリットがあります。

働き方改革におけるテレワーク(リモートワーク)の重要性については、以下の記事を参考にしてください。

働き方改革でリモートワーク(テレワーク)はなぜ必要? その役割と実現方法を考える

メリット②労働生産性の向上

長時間労働を是正するためには、業務の効率化が必要です。その結果、業務のムダやムラの見直しが進み、労働生産性の向上に寄与します。

メリット③企業のブランドイメージアップ

近年は、企業に対する世間の目が厳しくなっています。働き方改革に取り組まない企業は、労働者や取引先にブラック企業のレッテルを貼られてしまうおそれがあるでしょう。

働き方改革の推進は企業のブランド力アップに直結するため、積極的に取り組むことが大切です。推進を成功させるための秘訣は、以下の記事で詳しく解説しています。

ビジョンの策定が肝! 働き方改革を成功させる秘訣とそのメリットとは?

働き方改革が直面する2つの課題

働き方改革を行うにはデメリットも存在します。ここでは、企業が受けるデメリットを解説していきます。

環境整備のコスト負荷

働き方改革の実行には、新しいシステムやツールの導入が欠かせませんが、これらには膨大な費用がかかります。

たとえば、従業員一人当たりの有休消化日数は増加したものの、他の従業員に業務が回ってしまった結果、残業代が増加する、といったことが想定されます。

また、同一労働同一賃金の実施で、人件費負担が増えることも予想されます。

「2024年問題」の発生

「2024年問題」とは、2024年4月から適用される働き方改革関連法により、運送・物流業界、建設業界、医療業界などが影響を受けると言われている問題です。

運送・物流業界では、以前からドライバー不足が問題視されていますが、ドライバーの時間外労働を年間960時間に制限するよう改正されるため、運送会社の利益減少や配達の遅れ、運送料の高騰などが想定されています。

建設業界では、長時間労働の常態化が続いており、さらに人手不足が深刻になると想定されています。

医療業界でも以前から過重労働が問題視されてきました。働き方改革により、医師の時間外労働時間の上限は原則年960時間、月100時間未満になります。また、追加的健康確保措置が義務化されます。

医師を確保するための人件費の高騰や、夜間診療の制限などが想定されています。

働き方改革の課題についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

【働き方改革の課題】業務改善が進まない3つの問題点と解決方法5ステップ

働き方改革を導入する際のポイント

働き方改革の実行には時間も費用もかかるため、腰を据えてじっくり取り組む必要があります。ここでは、働き方改革をサポートする制度や、違反した際の罰則について説明します。

助成金を活用する

働き方改革に費用をかけられない中小企業や自治体は、以下の厚生労働省が行っている助成金制度を活用しましょう。

・働き方改革推進支援助成金

中小企業を対象に必要な経費の一部を助成する制度です。

・キャリアアップ助成金

非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

・業務改善助成金

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

働き方改革推進推進支援センターを利用する

働き方改革推進支援センターは、中小企業や小規模事業者の方々が抱えるさまざまな課題に対応するため、ワンストップ相談窓口を47都道府県に設置しています。専門家に無料で相談することができます。

違反した場合は罰則がある

働き方改革関連法案では、5つの項目に対して、規定を守らなかった場合の罰則規定が設けられています。

- 時間外労働の上限超過

- 割増賃金の未払い

- フレックスタイム制の違反

- 年次有給休暇の取得義務

- 医師の面接指導

罰則に違反しないために、企業は正しい対策を進めていきましょう。

そのほか、働き方の見直しを図るうえで重要なポイントについては以下の記事を参考にしてください。

働き方改革を進める企業の成功事例

ここからは、働き方改革を積極的に推進する企業の成功事例を紹介します。

以下の企業では、先ほど紹介した施策をそのまま活用するのではなく、組織内の課題や働き方を分析して、組織にコミットした施策を導入しています。自社に導入を検討する場合の参考にしてみてください。

伊藤忠商事の事例

総合商社の伊藤忠商事では以下のような施策を組織内に導入しています。

「フレックスタイム制度」を応用した「朝方勤務」の導入

午後8〜10時までの勤務は「原則禁止」、午後10時〜翌日午前5時までの勤務は「禁止」として、一方で午前5時〜午前9時は深夜勤務と同じ割増手当がつき、かつ午前8時までに出社した社員には軽食も無料提供する制度を導入。

結果的には、午後8時以降に残業する社員は5%程度に、残業時間は導入前に比べ約10%強の削減に成功したそうです。

1次会のみ10時までを徹底する「110運動」

毎週水・金曜日はカジュアルな服装を推奨する「脱スーツデー」

新鮮で柔軟な発想力、流行やニーズに対する感度を高める施策として導入したとのことです。

カルビーの事例

大手菓子メーカーのカルビーでは以下のような取り組みを導入しています。

ライフワークバランスの推奨

「ライフの方が大切」との考え方から生まれた施策で、この考え方を軸に従業員の意識改革を目指した啓蒙活動およびサポート制度を設けるなどの取り組みを実施しているとのこと。

例

- 在宅勤務制度

- モバイルワーク

- フレックスタイム制

- 早帰りデーなど

C&A(Commitment&Accountability)=約束と結果責任

結果重視の制度で、目標管理をベースとした評価体制により、各社員が数値指標に基づく目標を設定して、達成結果に応じてインセンティブを支払うシステムです。

営業職の直行直帰推進

通勤時間を営業時間に転換させることで、移動時間のロスおよびストレスの軽減、自発的な営業活動の推進を図りました。結果、会社としての利益率は5年で10倍になったとのこと。大きな成果を残した成功事例です。

イケアジャパンの事例

世界最大の家具小売店であるイケア・ジャパンでは、以下のような取り組みを行っています。

従業員の99%を正社員として雇用

IKEAには従来、社員同士がフラットな文化が根付いており、2014年9月の人事制度改革によって、雇用形態に応じて給与体系が異なっていた部分を同じ待遇へ転換。また、半年ごとに契約更新していた契約社員も無期雇用に転換し、誰でも65歳まで働けるようにしました。

同一労働同一賃金の導入(2014年)

同じ職務であれば全社員に同じ水準の仕事内容および時給換算した賃金が支給される制度を採用。2015年には、「スマート社員」を設置し、勤務時間または業務範囲のどちらかを限定できる無期雇用の正社員制度も導入。働き方の方針を大きく変えました。

ソニービズネットワークスの事例

ソニービズネットワークスでは、テレワークで案件進捗と商談をしています。通勤時間を減らせたことによって、ワークライフバランスが改善した社員もいるようです。

営業職のテレワークを成功させた要因としては、テレワーク用ツールの他に、SFAやCRMといったツールを導入したことがあげられます。

SFAやCRMの導入によって、スケジュールの最適化や業務の自動化ができるため、マネージャーが細かく管理しなくても成果を上げる仕組みを構築できます。

ベネフィット・ワンの事例

テレワークとインサイドセールス部隊の設置で、利益と生産性を同時に高めたのがベネフィット・ワンです。オペレーションセンターで行っていた業務をサテライトオフィスや自宅でおこなえるようにしつつ、Web接客で商談もできるようにしました。

成果として、フィールドセールスだけだと1日4~5件だった商談数を1日14件以上にし、受注件数を増やしています。他にも、SFAなどの導入で受注件数を3.6倍にしたり、若手社員のトップセールスにしたりといった成果もあげています。

より詳しくは以下の記事をご参考ください。

働き方改革を生産性向上につなげよう

働き方改革の推進は、労働者はもちろん企業にとっても多大なメリットがあります。

単に業務の時間短縮だけにフォーカスすると改革の形骸化につながるおそれがあるため、本記事で紹介した企業の導入事例を参考に、自社にあった取り組みを行っていきましょう。

以下の資料では、働き方の見直しを組織の生産性向上に直結させるためのヒントを提供しています。「働き方改革を売上の拡大につなげたい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。