仕事のスケジュール管理を効率化!おすすめの管理手法やコツについて徹底解説

仕事のスケジュール管理は、効率的なタスク遂行とストレス軽減に不可欠な取り組みです。スケジュールの最適化とタスクの効率化には、限られた時間のなかでタスクを処理するための効果的な手法を知る必要があります。

この記事では、おすすめのスケジュール管理手法と実践的なコツを徹底解説します。

このページのコンテンツ

スケジュール管理の3つの目的

スケジュール管理の主要な目的を3つ、解説します

1. 生産性の向上

自分の保有する仕事をタスクに分解し、与えられた時間と処理すべきタスクの全体像を把握すること。そして、それぞれのタスクに取り組む順番と時間配分を計画することがスケジュール管理です。

取り組むべきタスクの優先順位付けと期限の明確化で、時間あたりの生産性を向上させることができます。

2. 業務の質の向上

スケジュール管理を行い、時間を計画的に使うことでタスクの消化に無理や無駄をなくすことができます。

1つのタスクに必要以上に時間をかけすぎてしまったり、期限が迫ったなかで妥協しなければならないといったことがなくなり、業務の質を向上させることにつながります。

3. 組織業務の効率化

個人が抱えている仕事は組織の業務の一部であり、業務は他のメンバーとの協力関係のなかで成果に結びつきます。他のメンバーにもそれぞれのスケジュールがあるため、他のメンバーとのスケジュールをすり合わせることで組織の業務全体を円滑に進めることができます。

スケジュール管理に欠かせないGTDの考え方

スケジュール管理に取り組むにあたり、GTD(Getting Things Done)という生産性向上メソッドが役に立ちます。GTDは、米経営コンサルタントのデビッド・アレン氏によって提唱された時間管理術・タスク管理術です。

GTDは、業務を遂行する上で過大な負荷とストレスが生産性を阻害する要因に着目し、それらを取り除いて1つのことに100%集中できる状態を作り出すための考え方です。GTDのワークフローは5つのプロセスで構成されます。

| ①Capture(把握) | 最初に、頭の中にあるタスク、タスクの要素をすべて可視化することから始めます。アイデアやルーチンワークといったものまですべて含みます。 |

| ②Clarify(明確化・見極め) | 書き出した要素の取捨選択と位置づけを明確にします。明確になることで取捨選択と優先順位付けができます。すぐ終わるタスクはこの段階で終わらせてしまいます。 |

| ③Organize(整理) | 優先順位が明確になったタスクをスケジュールに組み替えます。整理することで、時間の流れを通しての行動をイメージすることができるようになります。 |

| ④Reflect(見直し・更新) | ③から一定の時間が経過した段階でスケジュールの見直しを行い、修正・変更を加えて更新します。 |

| ⑤Engage(行動・関与) | ③の計画に従ってタスクに着手していきます。時間軸に沿ったやるべきことが明確になっているために、タスクを着実にこなすことができます。自身の進捗状況や外部要因による変更に合わせて④を行います |

スケジュール管理を効率化するポイント

スケジュール管理のポイントは、タスクの解像度を高めて、時間軸を基準として全体を見渡せるような状態を保つことです。

仕事の細分化とタスクの洗い出し

たとえば、営業の仕事は受注を獲得することですが「契約を1件受注する」という仕事を要素分解すると、次のような一つひとつのタスクに分解することができます。

- 営業先リストの作成(見込み客の獲得)

- 顧客へのアプローチ(アポイント獲得)

- 顧客ニーズにもとづく提案書の作成(提案)

- 面談(交渉)

- 見積書の作成(見積もり)

- クロージング(契約)

業種や商材の種類によって営業プロセスは異なりますが、営業という業務を個別のタスクに分解することで、みずからに与えられている仕事の解像度が高まります。

仕事の解像度を高めることは、何をしなければならないかを具体的にすることであり、GTDの②Clarifyに相当します。目の前の行動が明確になることで、一つひとつの行動に集中することができるようになります。

タスクの優先度を決める

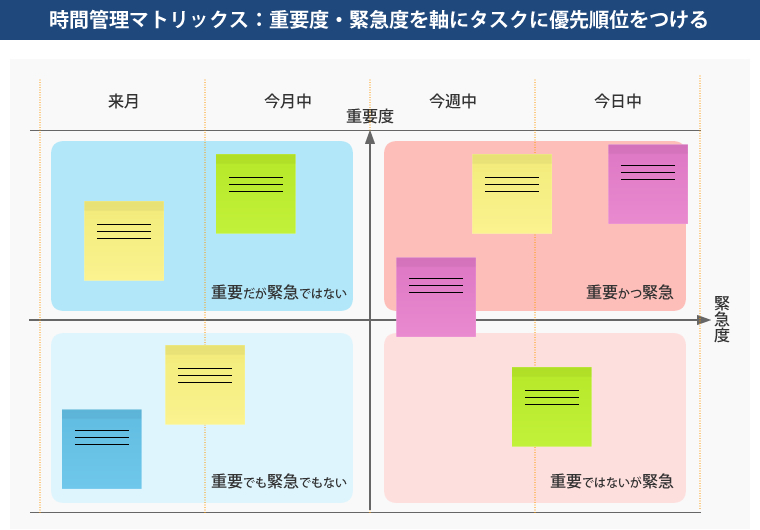

具体的になった個々のタスクは「重要度」と「緊急度」の2つの視点から分類し、優先順位付けを行います。このタスクマネジメント手法は米大統領アイゼンハワーが用いたことで知られ、「アイゼンハワーマトリクス」と呼ばれています。

「重要度」×「緊急度」で分類されるタスクは4つの象限に分かれ、それぞれの象限は以下のような位置づけにあります。

| 重要度(高)×緊急度(高) | 成果に直結し期限も迫っている、最優先で取り組むべきタスク |

| 重要度(低)×緊急度(高) | 期限が迫っているタスクであるため、リソースをかけずにすぐに処理する |

| 重要度(高)×緊急度(低) | 時間的に余裕があるが成果に直結するタスクであるため、リソースを投入して完成度を高める |

| 重要度(低)×緊急度(低) | 後回しにできるタスクであり、場合によっては他人に任せるかタスクリストから削除する |

所要時間の見積もり

それぞれのタスクを処理するために必要な時間を見積もり、時間配分を行うことは、期限内に仕事を完了させるため、また、重要なタスクにリソースを集中するために必要なことです。

時間軸に沿ってタスクを見える化することで、タイムリミットまでの行動全体を見渡せるようになり、余裕をもって個々のタスクに取り組むことができるようになります。

スケジュールにバッファを作っておく

各タスクに期限を設け、万全なスケジュールを立てても、予定通りに進むことはまれです。従業員の体調不良や急な用事、取引先とのトラブルやクレームなど、遅延をもたらす要因はたくさんあります。

そこで、スケジュールにはある程度のバッファを作ることがポイントです。バッファとは、ビジネス用語で「余裕」「緩衝」という意味。想定外のトラブルや緊急時を考慮して、ある程度余裕のあるスケジュールを立てましょう。

そうすれば、遅延によるスケジュールの立て直しや頓挫などの失敗が回避でき、スムーズなスケジュール管理が可能になります。

スケジュールをメンバーと共有する

スケジュールを部署内やプロジェクトメンバーに共有しましょう。共有することで仕事の予定が可視化され、誰が何を受け持っているか把握することが出来ます。

また、チームメンバーの担当領域や進行中のタスクが確認できるため、無駄のない進行が可能になります。スケジュールに余裕がある場合は、さらなる改善やあらたなアイデアが出しやすくなります。

チームの生産性の向上や仕事の効率化に役立つでしょう。

振り返りと見直しの習慣化

GTDのメソッドにも組み込まれているように、定期的にスケジュールを見直す、または、変更があった時点でスケジュールを更新することは重要なことです。

外部要因からスケジュールに変更が加わることは不可避であることに加え、自身の作業の進捗がスケジュールどおりに行かないことも頻繁に起こり得ます。

定期的にスケジュール全体を見渡して修正、更新することを習慣化しましょう。

スケジュール管理の具体的な方法4選

目標を達成するためのスケジュールの立て方のポイントを解説しました。次にどのようにスケジュールを管理していくか、管理方法を紹介します。

共有化とデータの活用のしやすさで言えば業務システムが最も効率的といえますが、どの組織にも当てはまるわけではありません。各方法のメリット・デメリットを明確にしていきます。

| コスト | 操作性 | 共有化 | データ活用 | |

| 紙の手帳 | ◯ | ◎ | × | × |

| エクセル | ◎ | ◯ | △ | △ |

| カレンダーツール | ◎ | ◯ | ◎ | × |

| 業務システム | △ | △ | ◎ | ◎ |

紙の手帳

紙の手帳を利用してメモする方法は共有が難しいので、グループや組織での運用には向きません。単独行動に向いた方法といえるでしょう。

メリット

- 印象的な手帳を使えば、お客様に覚えてもらえる

- 好きな箇所に書き込める等、自由度が高い

デメリット

- 情報共有ができないため、組織で使えない

- 紛失の可能性があるため、忘れた時の対応が難しい

エクセル

エクセルは表管理のしやすさから、今でも多くの企業で使われています。使い慣れたツールはたしかに便利ですが、エクセルを使ったデータ活用は限定的です。

1つのファイルを複数人で同時に編集できないため、3人ぐらいの組織でなければ効率が悪いでしょう。

メリット

- これまでエクセルを使っていれば使い方に慣れている

- 表管理がしやすく、タスクやスケジュールもリスト化できる

- すでにインストールされている場合、追加コストは不要

デメリット

- 外部データとの連携がしにくい

- 同時に編集ができない

- パソコンでの確認が必要となり、外出先で気軽に操作しにくい

カレンダーツール

Googleなどのカレンダーツールを使ったスケジュール管理も可能です。予定の共有化もしやすいものの、あまり込み入ったことはできません。

メリット

- スマホでもチェック可能

- 予定の共有化がしやすく、またプライベートなスケジュールと一元管理可能

- 無料アプリを選べばコスト不要

デメリット

- 外部データとの連携がしにくい

- 解析など込み入った操作は不可能

タスク管理システム

タスク管理システムはタスクやスケジュールを管理するだけでなく、入力したデータを用いてさまざまな解析が可能。ただし、導入に際しての手間・コストがネックといえるでしょう。

メリット

- スマホやエクセルなど外部ツールと連携可能

- データを活用した活用が可能

デメリット

- 操作を覚える必要がある

- 導入コストがかかる

営業組織のスケジュール管理には、業務システムのなかでも特にCRM/SFAが有効です。以下の記事では、数あるCRM/SFAツールのなかからおすすめ製品を厳選して紹介しています。

SFA(営業支援ツール)おすすめ比較12選!機能や違い・選定ポイントを解説

CRM(顧客管理システム)のおすすめ10選!選び方や運用のポイントも解説

スケジュール管理効率化で営業を強化しよう

売れる営業のスケジュールの立て方は次のとおりです。

- 仕事の細分化とタスクの洗い出し

- タスクの優先度を決める

- タスクの所要時間の見積もり

- スケジュールにバッファを作っておく

- メンバーとスケジュールを共有する

- 振り返りと見直しの習慣化

営業目標の達成につながるようにスケジュールを立て、組織に合ったツールで効率よく管理していきましょう。