DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味や定義、メリット・デメリットをわかりやすく解説

DX(デジタルトランスフォーメーション)とはデジタル技術による変革のことです。DXを推進する目的は、新たなビジネスや収益につなげ、企業の競争力を高めることにあります。また、人材不足解消や働き方改革を実現でき、BCPを充実させられるなどのメリットもあります。

本記事では、DXの意味やデジタル化・IT化との違い、DX推進時の確認事項などを解説します。

このページのコンテンツ

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

最初に、ビジネス用語として浸透したDXの意味と目的を解説します。

DXとはデジタル技術による変革

DXはデジタルトランスフォーメーションの略で、デジタル技術を活用して生活やビジネスを変革することです。

2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でよりよい方向に変化させる」という社会の変化を表した概念で、学術用語として使われていました。

その後、ビジネスシーンでのデジタル技術の採用が増えたことから、現在ではビジネス用語として浸透しています。日本でも、経済産業省がDXを以下のように定義して、積極的な推進が国主導で行われています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

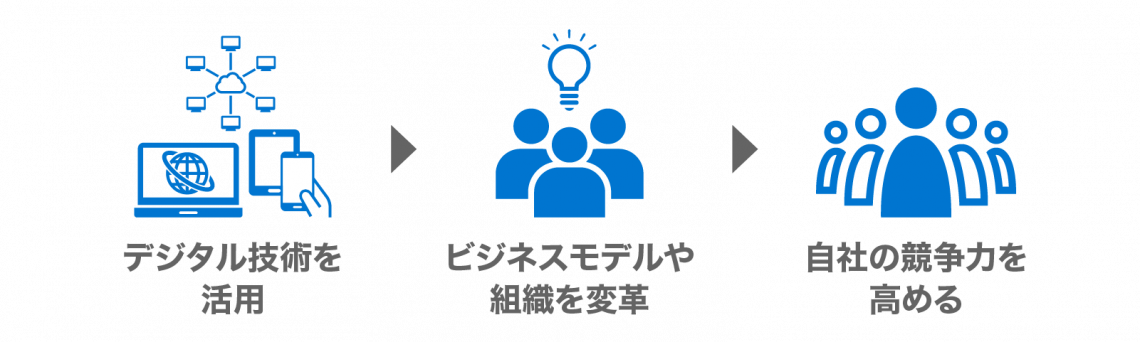

DXの目的は企業の競争力向上

DXは、単にIT技術を導入してデジタル化した労働環境を整備し、業務改善や効率向上を図るだけではありません。デジタル化の利点を活用して新たなビジネスや収益につなげ、企業の競争力を高めることが、本来のDXの目的となります。

DXにより従来の価値観や枠組みにとらわれない革新的な製品やサービスを生み出し、ビジネス環境の激しい変化に対応しながら市場で勝ち残ることを目指します。

DXとデジタル化、IT化、AI活用との違い

DXと同様の言葉にデジタル化やIT化がありますが、その違いを詳しく解説します。

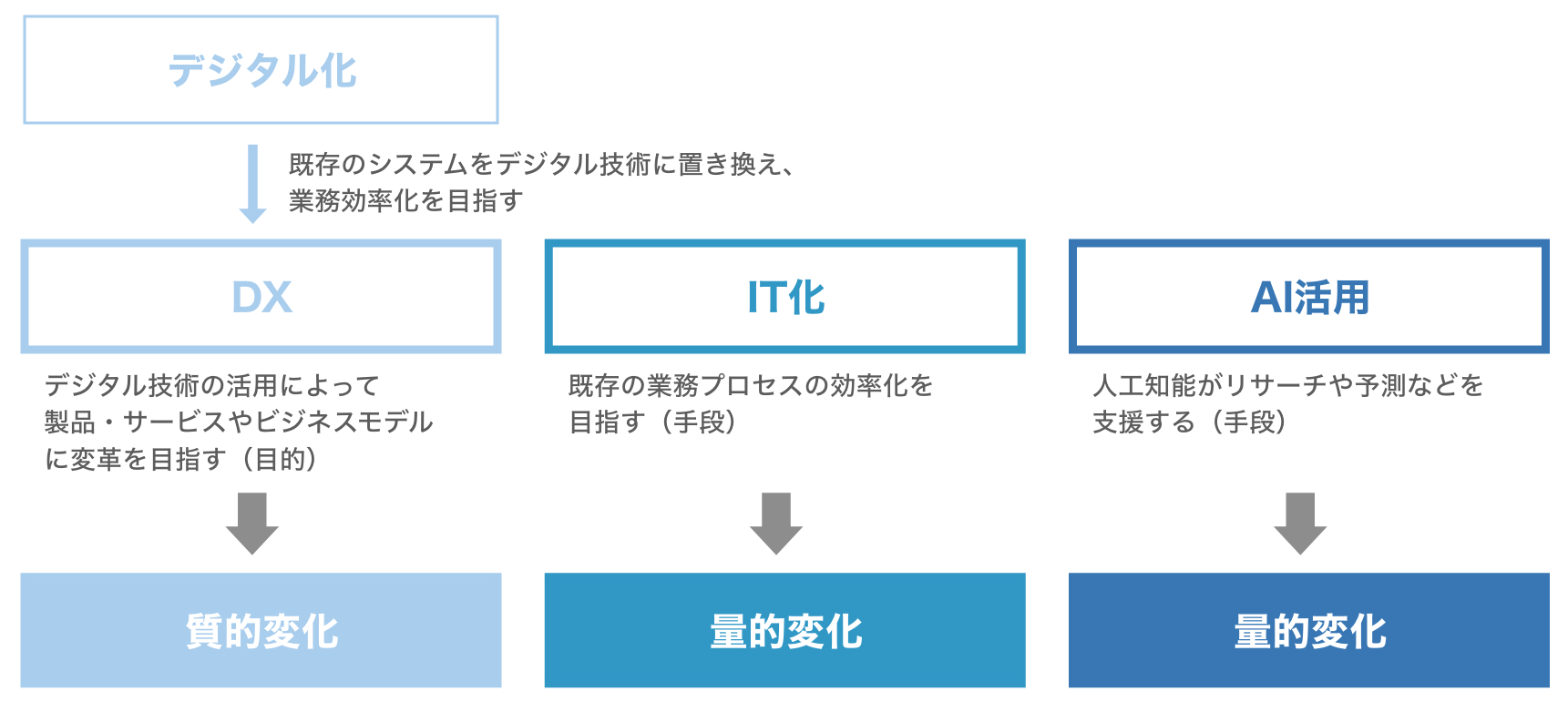

DXと「デジタル化」の違い

デジタル化とは、既存のシステムをデジタル技術に置き換えることです。ITシステムやツールの活用によって業務の負荷を軽減することや、効率性を高め生産性をアップさせることが目的です。

一方、DXの目的は、新たな価値を創出して企業の優位性や競争力を高めることです。デジタル化による業務効率化や生産性の向上といった課題をクリアしたあとに、DXによるビジネスモデルそのものの変革が実現するため、デジタル化の先にあるのがDXといえるでしょう。

参考:DX(デジタルトランスフォーメーション)とデジタル化の違いは?DX推進を加速する施策の例も解説

DXと「IT化」の違い

DXやデジタル化が、情報の形式をデジタルに変換して業務効率や価値創出を目指すのに対し、IT(Information Technology:情報技術)化は、これまでアナログな方法で進めていた業務を、情報技術を用いてデジタルに置き換えていくことを指します。

DX化が「目的」であるのに対し、IT化はDX化を果たすための「手段」となります。

DXと「AI活用」の違い

AI活用は、人工知能を持ったコンピューターが大量のデータ分析、予測等の役割を担うことで業務を効率化し、時間や工数を短縮することを目的とします。

音声認識や画像認識、自然言語処理といった最先端のデジタル技術を活用することで、DXを大きく推進させられるでしょう。

参考:営業DXとは?デジタル化との違いや導入方法まで解説【事例も紹介】

参考:ChatGPTの使い方とは?日本語で質問するコツや活用方法を解説

なぜDXが重要なのか

経産省が2018年に発表した「DXレポート」によると、日本企業の約8割が老朽化したシステムを抱えているとされています。

それらのレガシーシステムは、

- 古い言語システムのため運用できなくなる

- 部署・部門ごとでバラバラのシステムを利用しており、横断的な活用ができない

- 度重なるカスタマイズや保守運用人材の退職により、ブラックボックス化する

といった課題を抱えており、これらから脱却しなければメンテナンスコストの増大や運用の属人化などの問題が生じると指摘されています。

日本企業全体にレガシーシステムの刷新が求められているものの、そのための予算やIT人材の不足、ITリテラシーに乏しい経営陣が多いといった理由により、DXがなかなか進んでいないのが現状です。

同レポートでは「2025年の崖」と称して、このままICT環境の整備や更新、データの活用が進まなければ、2025年以降に1年あたり最大12兆円の経済損失が生じると警鐘を鳴らしています。

未来の経営や事業戦略において、大きな損失がうまれるリスクが潜んでいるため、DXが重視されるようになり、国も積極的に推進するようになりました。

参考:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~

参考:DXはなぜ必要?アフターコロナ・WithコロナとDXへの取り組み方

DXを推進するメリット

DXを推進することで、業務の効率化や生産性向上だけでなく、企業の体力や競争力が高まるメリットがあります。以下で詳しく解説します。

参考:【コロナ禍必見!】DX戦略とは? 導入するメリットや成功事例

業務プロセスの改善と効率化が実現する

DX推進に取り組むことが業務の非効率を見直すきっかけになり、プロセス改善につながります。また、属人化した業務を自動化・標準化できるため、業務の効率化が実現するでしょう。

業務プロセス改善に役立つDX化の一例として、CRMツール導入による顧客情報の一元管理が挙げられます。

CRMとは?機能・メリットや選び方、活用のコツをわかりやすく解説

生産性の向上が期待できる

DXで業務が効率化すると、優秀な人材をコア業務に充てられるなど、人材の最適化が可能となり、生産性向上、収益増につながります。

たとえば、SFA(営業支援システム)を導入することで営業にまつわる一連の業務が効率化します。日報作成やスケジュール調整など、これまで時間を取られていた業務に費やす時間を削減できるため、営業担当者は生産性の高い業務にリソースを集中できるのです。

多様な社会課題をよりスピーディに解決できる

DXにより社会や顧客の課題、ニーズを的確に把握できれば、最適な製品やサービスをスピーディに提供できます。顧客満足度やロイヤルティ向上も期待できるでしょう。

人材不足解消と働き方改革を実現できる

DXによって定型業務は自動化でき、業務の省力化が実現します。また、業務環境がクラウドに構築されるため、テレワークや在宅勤務が実行しやすくなり、多様な働き方にも対応できるようになります。

希望する働き方ができれば、優秀な従業員の維持や定着にもつながるでしょう。

競争力を強化できる

DX推進が新規事業やビジネスモデルの開発につながることで、競争力を強化できます。変化が激しい市場において勝ち残り成長するためにも、DX推進が欠かせません。

グローバル市場で戦っていける

グローバル化が進む市場では、企業の仕組みを変革した新しい視点のサービスが不可欠です。経産省では2020年より「DX認定制度」を開始しており、認定されれば他社と差別化を図れるほか、税額控除や融資支援、DX銘柄の応募資格など多くのメリットを得られます。

DXにより多様な新しい価値向上にチャレンジできれば、中小企業でも世界に通じる競争力を持てるでしょう。

BCPを充実させられる

BCP(Business Continuity Plan)とは、テロや災害、システム障害などの発生時に損害を最小限に抑え、業務を途切れさせないための事業継続計画のことです。

DX推進を進める上でセキュリティが万全なクラウドを利用することで、クラウド上に機密情報や顧客情報などの企業情報を保管することができ、緊急時の事業継続体制をとりやすくなります。

DXを推進するデメリット

メリットだけでなくデメリットも理解して、DXに取り組むとよいでしょう。

コストがかかる

DX推進では新たなシステムやデジタルツールの導入が不可欠であるため、大きな初期費用が必要です。未来への投資とはいえ大きな出費となるため、必要に応じてIT導入補助金など各種補助金制度の活用も検討することをおすすめします。

組織のDX化に欠かせないCRMツールの導入を検討する際は、複数の製品を比較してコストパフォーマンスに優れたツールを選択しましょう。

CRM(顧客管理システム)のおすすめ10選!選び方や運用のポイントも解説

すぐには結果が出ない

DXは、最初に導入費用や人材面でコストを割く必要がある上、結果が出るまでに時間がかかります。数年に渡る中長期的な改革となるため、充分に考慮しておきましょう。

DXを推進する際に確認すべきポイント

DXを推進するには、確認しておきたい注意点があります。詳しく解説します。

既存のシステムを把握できているか

既存のレガシーシステムはDX最大の障壁であり、DXレポートでも多くの企業がDX推進の足かせと認識していることが明らかになっています。

DX推進にはレガシーシステムの刷新が不可欠であるため、その仕様や利用実態、利用者などの現状を把握することが先決です。その上で、自社の目的や環境に適した、各部署に必要な機能を搭載したシステムを決めるようにしましょう。

DXを推進する費用を用意できるか

DXを推進するには初期費用がかかるため、必要な予算を確保できるかについても確認しましょう。十分な予算確保なしに、デジタル技術を導入することは難しくなります。

ITツールの導入を検討する際は、信頼できるベンダーを探して費用の相談を十分に行うことをおすすめします。

SFA(営業支援ツール)おすすめ比較12選!機能や違い・選定ポイントを解説

DXを推進できる人材を確保できるか

DX推進には、業務内容に精通しているさまざまな分野の人材が必要です。一般的にこれらの人材は不足していることが多いため、人材確保も重要な課題となります。社内にIT人材がいないと自社に適したDXを推進できません。

適した人材が不足している場合は、外部サービスを利用してDX推進に必要なツールを導入するほか、社外パートナーを選ぶ、専門家とアドバイザー契約を結ぶなども検討しましょう。

DX推進には外部サービス利用も検討しよう

DXは競争力向上のほかメリットも多く、今後の成長や生き残りのためにも、どの企業も社内におけるDXを推進すべきでしょう。

DX推進には既存システムの刷新や、費用・人材の確保が必要です。自社にこうしたリソースが不足している場合は、外部サービスの活用も検討しましょう。