営業マネジメントに必要な5つのスキル!具体的な役割やポイントを徹底解説

自身が管理しているチームの営業成績が思うように伸びず、マネジメント業務に悩んでいる管理職の方は多いのではないでしょうか。

本記事では、物価高騰や働き方改革など、さまざまな状況に変化する時代に対応できる営業マネジメントについてわかりやすく解説します。

組織やチームの目標などを達成したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

このページのコンテンツ

マネジメントとは?

ビジネスシーンでの「マネジメント」とは、直訳すると「経営」や「管理」といった意味を持ちます。現在では、ビジネス用語として用いられることもよくあります。

管理している組織やチームが、設定した成果や目標に対して能力を最大限に引き出したり、リソースの最適化を図ったりすることで、目標を管理・達成していくことを指します。

参考:【管理職必見】マネジメントとは? 目的や役割、スキルを簡単解説!【仕事の秘訣】

「営業マネジメント」も似た意味を持ちます。

営業パーソンの目標設定や進捗など細かい管理はもちろんのこと、個々の能力を最大限発揮させるためマネジメントを行っていくのが重要です。

たとえば、タスク管理ツールを導入し活用することで、案件進捗やチームのリソースなどマネジメントに必要な情報をリアルタイムに把握できます。

タスクの抜け漏れ防止はもちろんのこと、的確なタイミングでマネジメントを行うことにも有用です。

タスク管理ツールに興味がある方や、導入を考えている方に向けてタスク管理選定比較シートをご用意いたしました。以下より無料でダウンロードいただけますので、ぜひご覧ください。

【無料ダウンロード】営業に最適なタスク管理とは?部署や業務に最適なツールをご紹介

営業マネジメントを導入するメリット

組織やチームに営業マネジメントを導入・浸透させるメリットは以下の通りです。

組織の成果の最大化

組織に属するメンバーが、はたすべき役割やミッションを把握・共有することで、成果を最大化することができます。

組織として進むビジョンや方向性が不透明のままだと、目標に対するアプローチが不明瞭になったり、チームビルディングすることができず、かえって目標達成を遠ざけてしまいます。

常に目標に応じた組織運営を心がけることで、社員同士が適切な関係性を構築できたり、業務遂行スピードが促進され、目標とする成果に対して最大限の結果を生み出すことにつながっていくのです。

社員一人ひとりのスキルアップ

営業マネジメントは、働き方改革や多様性が尊重される昨今において、社員一人ひとりのスキルや能力を最大限発揮する効果があります。

少子高齢化にともなう労働人口の減少や、さまざまな働き方改革の推奨などにより、価値観や多様性はますます変化しています。

その中で、個々人の存在を確立させるためには、社員や部下に対して自己実現できる場を提供したり、有能性を示したりすることが重要です。

マネージャー自身のスキルアップ

マネジメントを導入することで、管理職側の作業負担が軽減され、自身のスキルアップやコアな業務へフォーカスすることができます。

旧来の管理体制では、不必要な実務や、部下・関係者との調整等に時間の大半を割かれ、自身の能力を最大限発揮することができずモチベーションが低下しかねません。

しかし、適切にマネジメントを行うことで、企業の利益に直結した仕事をすることができ、管理職自身の評価や成果にも結びつけることができます。チームだけでなく、自身のモチベーションやスキルを向上させることも可能です。

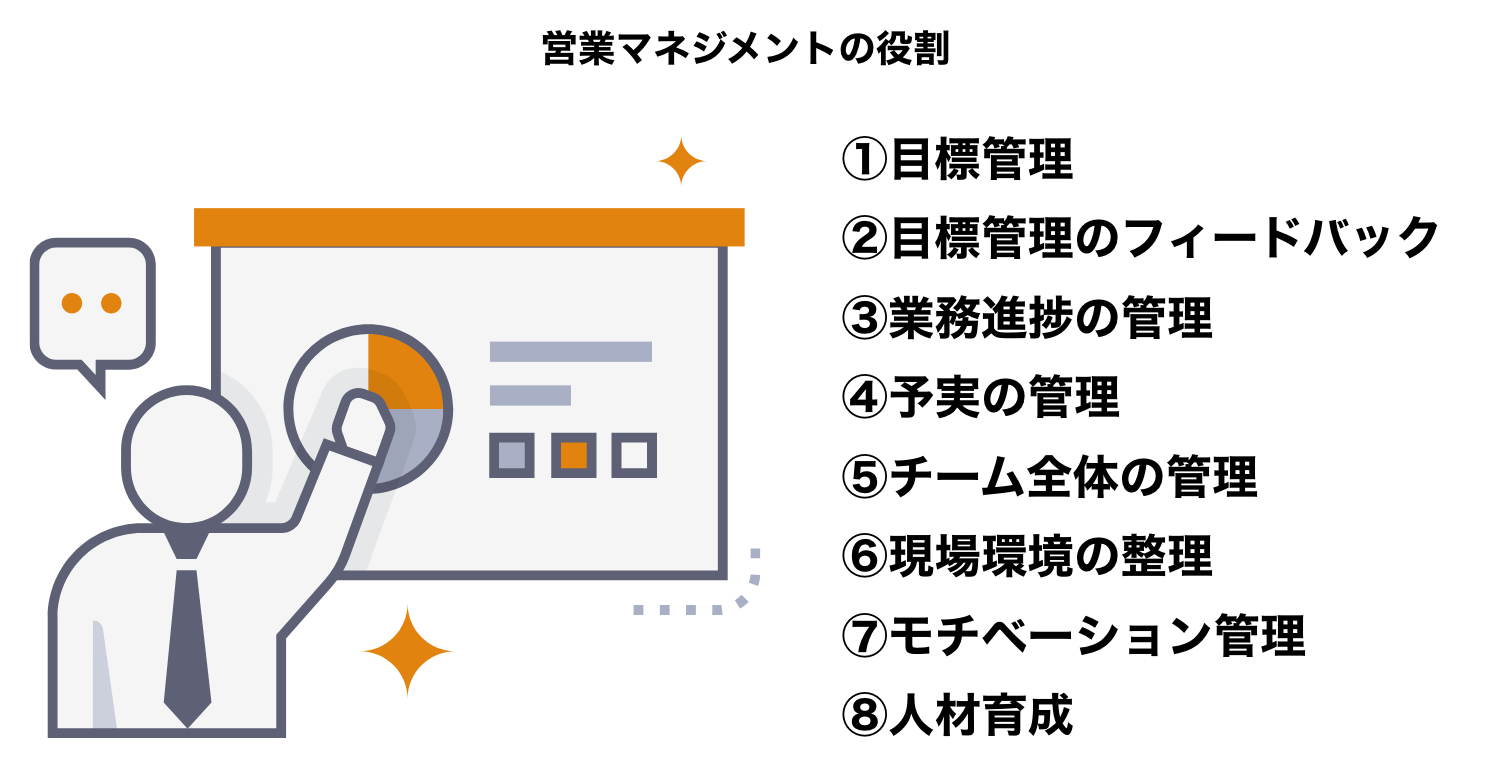

営業マネジメントの具体的な役割

マネジメントを導入するには、役割や仕事内容について把握しなければいけません。

具体的なマネジメントの仕事内容は、以下で解説する5点に集約ができます。それぞれブレイクダウンした参考記事へリンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。

マネジメントと一緒に、別記事の「PDCAとは?意味やサイクルを回すポイント、業務改善の具体例を解説」を読むことでより深い理解が得られます。

こちらの記事もぜひ参考にしてください。

目標管理

最適なマネジメントを行うためには、組織に対して適切な目標設定が必要です。

その上で、マネジメントを行う者は、組織やチームにビジョンや方向性を示し、目標を共有することで社員や部下のコミットメントを高めることが重要です。

目標設定のコツや具体例については、以下の記事で詳しく解説しています。

参考:目標設定のコツとは?仕事や会社における具体例とフレームワークを解説

最終的なゴールやKPIの目標設定を明確にすることで、組織内のリソースの最適化が図れるとともにマネジメントを正常に機能させられます。

参考:【図解で分かる】KPIとは? KGIとの違い、指標の設定〜達成までを簡単解説

目標に対するフィードバック

目標設定を行ったあとのフィードバックも忘れずに実行していきましょう。

フィードバックは目標を達成できたか否かにかかわらず、どちらの場合でも行うことが大切です。

フィードバックを行うことで「何ができて」「何ができなかった」か、現状を明確に把握できます。それにより新たな目標設定ができ、モチベーション維持にもつながります。

また、フィードバックを繰り返すことでコミュニケーションや信頼関係の構築が可能です。

業務進捗の管理

設定した目標に対して、組織および個々人がどのように調整しているか、各業務過程を逆算・遂行しているかの進捗状況の管理をすることもマネジメントの一環です。

この点においては、ただ業務の進捗を管理するのではなく、チーム全体が同じ方向を向いて進むルールや仕組み作り、個々人が相乗効果を発揮する環境整備が不可欠です。

参考:プロセスマネジメントとは?実践時のよくある失敗を解決!成功事例に学ぶ

参考:進捗管理とは?プロジェクトや業務を成功に導く管理のコツ7選

予実の管理

業務での目標を設定したら進捗だけでなく数値も管理する必要があります。目標との乖離を観測したり、施策の修正を行ったりしましょう。

参考:目標達成に向けた管理手法を学ぶ!ビジネスを可視化する「予実管理」の基礎知識

チームメンバーの管理

チームメンバーの管理は、部下の仕事内容や個性・持ち味を理解することが大切です。

適材適所への配置や目標に向けての動機づけ、精神的なサポートなどを行うことが、モチベーション管理や人材育成にもつながっていくからです。

チームメンバーの管理職として、モチベーション維持は非常に重要であり、むずかしいとされています。常に部下を気にかける細かい配慮が必要とされ、何気ない声がけや一人ひとりに合ったコミュニケーションを取る意識を持ちましょう。

また、企業が大きく成長するためには、人材育成が欠かせません。新入社員へのアプローチは年齢や価値観、学校教育の違いから彼らの意見を尊重することも大切です。時代に合わせたマネジメントを行い、企業にとって価値ある人材を育てられる管理職を目指しましょう。

参考:会社における情報共有方法の目的と目指すべき姿 〜体制構築の落とし穴と改善ポイント〜

参考:タスク管理とは? 基本知識からより効率的な管理方法、ツールをご紹介

営業マネジメントで求められる5つのスキル

営業マネジメントの仕事内容について理解したところで、次に押さえておきたいのが求められるスキルです。

今回は、特に必要とされるスキルを5つに厳選してお伝えしていきます。

全体を俯瞰できる力

マネジメントを行うには、全体を俯瞰できる力が必要です。

現状の分析や目標達成までの手法、スケジュールやモチベーションの管理、売り上げ数値や人材育成など常に冷静にマクロの視点を持ちながら、管理・判断をしなくてはいけません。

しかし、一度にさまざまな案件や進捗を管理するには、個人ひとりの力では限界があります。そのため、営業支援や顧客管理などのツールをうまく活用することをおすすめします。

【無料ダウンロード】「eセールスマネージャー」で即実現!~CRM/SFAの活用方法のご紹介~

行動力・リーダーシップ(意思決定力)

マネジメントを行うには、戦略や課題に応じた目標設定が必要です。さらに、目標に向けて組織を牽引する意思決定やリーダーシップが求められます。

マネジメントの仕事は、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の管理や、部下に指導・評価を行うことだけではありません。

マネジメントを行う者は、企業や組織の理念やビジョンに対し、適切な目標の設定、達成に向けて強い意志を持ちメンバーに伝えていく能力も不可欠です。

この能力は、マネジメントを行うすべての階層に求められるものへと変化した一方、多くの組織内で不足している部分にもなるため、緊急の課題として挙げられています。

コミュニケーション(コーチング)

マネジメントを成功に導く上で、不可欠な能力がコミュニケーション(コーチング)スキルです。

部下の能力を最大限引き出すためには、部下が働きやすい環境整備や雰囲気づくりが求められます。その上で、コミュニケーションを通じ部下の特徴や能力を理解し、適宜、アドバイスやフォローを行ってコーチングすることも大切な能力の一環です。

トップダウンで命令や指示を出すのではなく、あくまでも部下の価値観や自主性を尊重した指導が求められるため、マネジメントする者はコミュニケーションスキルおよびコーチング力を習得する必要があります。

参考:営業力に求められるコミュニケーション能力とは?コミュニケーションマネジメントの必要性も解説

客観的な分析力

マネジメントを行うには、組織の課題や進捗状況、置かれている立場を的確に察知する分析力が求められます。

客観的に分析するために、判断材料にデータや数値があるなら活用しましょう。いままでの経験や感覚に頼った判断では、何が原因でうまくいったのか、うまくいかなかったのか判断がつかず、継続的に成果を出し続けることが難しくなるからです。

また、分析する内容には、仕事の状況と合わせて営業パーソンの評価も含まれます。本来能力のある営業パーソンが伸び悩んでいる場合、部下の分析不足かもしれません。

能力を発揮できる場を見つけ、仕事内容を選定してあげる必要があります。感情的になったり、私情を挟んだりしないよう注意しましょう。

課題解決力

管理職は、日々さまざまな判断を求められる場面が多く、営業マネジメントを行ううえで課題解決力が必須です。

たとえば、問題解決までに時間がかかってしまうことで、小さな問題が大きな問題へとなりかねません。日ごろから解決力をつけるために、スピードを意識し結果を振り返るクセをつけましょう。

また、状況に応じて誰かに相談する素直な行動も必要です。自分ひとりの意見や判断が正しいか不安なときは、同僚や上司、ときには部下からアドバイスをもらい、自分自身の解決力の幅を広げる行動も大切です。

営業マネジメントを行うポイント

チームの仲間を信じる

部下をまとめる立場の管理職は、マネジメントのスキルも大切ですが「仲間を信じる」ことも非常に大切です。

部下の中には、経験が豊富な人材から、これから経験を積んでいく人材などさまざまです。そのため、仕事の進め方がうまく行かず失注してしまったり、クレームをもらったりする問題も発生します。

時には、自分で処理してやってしまった方がうまくいくこともあるでしょう。

しかし、決めた目標に対して起こった結果は、部下を信じて任せることも必要です。組織の信頼関係を深めるため、チームの仲間を信じてみましょう。

目標を明確にする

組織の目標があいまいな場合、目標に対して個々の認識にズレが生じます。目標を明確にすることで、同じ目標に向かって進んでいけます。

しかし、一人ひとりが同じ認識を持ち、方向を定めることは非常にむずかしいものです。

全員が認識を合わせるためには、わかりやすく数字を用いたり、中間目標を設定したりして、最終目標の達成を目指しましょう。

自分自身を知る

管理職は、部下の分析だけでなく、自分自身の分析をできることが大切です。

自分の能力や人間性を知ることで、部下に対して尊大な態度にならず冷静な行動が意識できるからです。

人の話を聞かないクセがあるなら傾聴を意識したり、マイペースな性格であれば状況に合わせようとすることを心がけましょう。

営業マネジメントには部下との信頼が大切です。自分自身を知り、部下との結束を強くすることが長期的に組織の成長につながります。

常に冷静に考える

営業マネジメントを行う管理職は、日々忙しい中でも冷静な判断や考えを持たなくてはいけません。

たとえば、部下の失敗に対してもロジカルシンキングを用いて、原因を追及して対策する必要があります。

断片的な情報と結果を切り取って判断することは危険です。なぜ、問題が起こってしまったのかという、根本的な問題に目を向けて指導することを心がけましょう。

失敗を振り返る

営業マネジメントでは、失敗を成長のきっかけに変える視点が欠かせません。営業活動では、提案が通らない、クロージングを逃すといった失敗は避けては通れません。

落ち込む前に、失敗の原因を冷静に見直しましょう。部下が失敗したときは、すぐに答えを与えるのではなく、自分で気づけるようサポートすることが大切です。

さらに、マネージャー自身の商談も定期的に振り返りましょう。実際のやり取りには、ほかのメンバーにも役立つ学びや改善のヒントが隠れています。

小さな振り返りの積み重ねが、営業マネジメントの質を高めていきます。

営業マネジメントを高めるためにおすすめの行動

営業マネジメントを高めるには、日々の実務に加え、セミナーやツールの活用がおすすめです。ここでは、実践しやすい行動を紹介します。

管理職向けのセミナーに参加する

営業マンとマネージャーの役割は異なります。そのため、定期的にセミナーに参加して、あらためて基礎を学ぶことが重要です。セミナーでは、最新の営業理論や組織管理の手法を学べるほか、他社のマネージャーと交流し、現場に活かせる気づきを得られます。

たとえば、部下の育成方法やチームの目標設定に関する具体的なフレームワークを学べば、日々のマネジメントに役立つでしょう。

得た知識を実務に活かすことで、より成果につながる営業マネジメントにつながります。

SFA(営業支援)ツールを活用する

複数人いる部下の営業マネジメントを任された場合、SFA(営業支援)ツールを活用することで自身の負担軽減や売上アップへとつながります。

たとえば、契約している顧客の詳細情報や日々の営業活動をチームで共有することで、適切な商品をタイミングよく提案することが可能です。

管理職ひとりではむずかしい部分は、SFA(営業支援)ツールを活用して、組織マネジメントの強化を図りましょう。

営業マネジメントで分析に役立つCRM/SFA

企業は、営業マネジメントを正しく行い、目標達成に向かいチームパフォーマンスを最大限に発揮できるようにしなくてはいけません。

しかし、計画通り簡単に行えないのが営業マネジメントです。

チーム全体の管理や個々のモチベーション、案件進捗、問題への分析、解決策などさまざまな能力が求められます。

これらの問題を解決するには、経験やノウハウだけに頼るのではなくSFAやCRMなどのツールを活用することで成果が期待できるでしょう。

弊社の「eセールスマネージャー」は、営業支援ツールとして5,500社以上の導入実績があります。

営業担当の進捗や案件管理の工数が少なく、営業マネジメントのコアである分析や判断に時間を避けるよう最適化しています。ご興味ある方は、ぜひカタログのダウンロードをしてみてください。

過去の導入実績をご覧になりたい方は「営業活動効率化・業績向上を実現 CRM/SFA導入事例一覧」を参考にしてみてください。さまざまな業界での導入後の声をご覧いただけます。