営業プロセスの可視化とは?やり方や売れる仕組み4ステップを図解で解説

営業プロセスは、マーケティングと営業の視点を両方持ち、一気通貫で改善することが重要です。この記事では、営業プロセスの基本を図で解説しながら、売れる仕組み4ステップやKPIの設定方法をわかりやすく解説します。

営業の種類や基本的な流れが知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

このページのコンテンツ

営業プロセスとは?

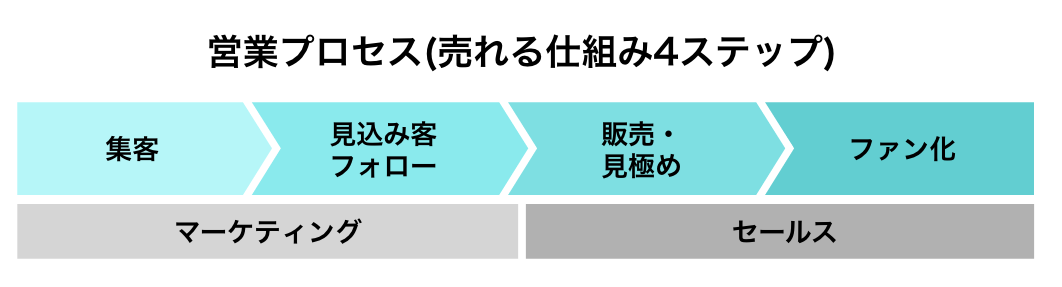

営業プロセスは、[集客]→[見込み客フォロー]→[販売・見極め]→[ファン化]という、4つの大きな枠組みでとらえる必要があります。これを「売れる仕組み4ステップ」と呼びます。

[集客]と[見込み客フォロー]はマーケティング、[販売・見極め]と[ファン化]はセールスの分野です。つまり、営業プロセスを考える際には、集客からファン化までの流れの最適化を考える必要があるということです。

BtoBの営業プロセスの特徴

BtoB営業では、何度か話し合いや提案を重ねてから契約につながるのが一般的です。

企業間の取引では扱う商品が専門的で価格も高額になりやすく、複数の関係者が検討にかかわるためです。

営業プロセスは、事前準備、初回アプローチ、提案、担当者の検討、社内稟議、最終決裁という流れが基本です。

たとえば、IT商材を提案する場合は、情報システム部門や経理部門の確認が必要になる場合もあります。

そのため、営業担当者は商品の説明に加え、「導入によって企業全体にどんなメリットがあるか」をわかりやすく伝えることが必要です。

最終決裁者が納得できる提案を行うために、情報の整理力と柔軟な対応力が求められます。

BtoCの営業プロセスの特徴

BtoC営業は、個人の消費者に商品やサービスを提案する営業スタイルです。

営業相手がそのまま購入者になる場合も多いため、判断までのスピードが速いのが特徴です。

プロセスは「商品準備→接点づくり→提案→購買」というシンプルな流れが基本です。たとえば、家電量販店での店頭接客や、ネット通販での商品紹介などが該当します。短い時間で興味を引き、わかりやすく伝えることで成果に直結します。

BtoBに比べて商談のステップは少ないものの、消費者の関心ごとや流行の変化にあわせて、訴求内容や見せ方の工夫も欠かせません。営業とマーケティングの視点を持つことで、購入につながりやすくなります。

マーケティングプロセスも考えなければならない理由

先ほどの図では、マーケティング部門と営業部門の業務プロセスが一本化されていますが、それには理由があります。

かつては、営業が商談に行けば売上や受注につながりました。しかし、顧客行動の多様化や市場競争の激化によって、営業の努力だけでは得られる成果に限界が出てきています。

見込み客を細かくセグメント化し、マーケティングと営業が一気通貫で一人ひとりの「個客」に対するアプローチに取り組む必要があるといえるでしょう。

売上や受注というゴールを、マーケティング部門と営業部門双方の大きな目的として定めることで、成果につながる営業プロセスが構築可能です。

営業プロセスと商談プロセスの違い

営業プロセスと商談プロセスを比較すると、次のようになります。

- 営業プロセス:[集客]→[見込み客フォロー]→[販売・見極め]→[ファン化]

- 商談プロセス:[初回訪問]→[ヒアリング]→[見積]→[受注]

初回訪問に始まって受注に終わる一連の流れを「営業プロセス」とする考え方もありますが、それは「商談プロセス」であり、営業プロセスではありません。

昨今、営業改革を考えて解決方法を模索している営業マネージャーの方々は、多くの場合、「営業プロセスの改善」という言葉に行きつき、その重要性を感じているのではないでしょうか。しかし、商談プロセスを営業プロセスだと思っていると、いくら改善策を練っても「商談の改善」にしかなり得ません。

商談プロセスは営業プロセスの一部に過ぎないので、その部分だけを考えていても不足が生じてしまいます。

営業プロセスの改善には、マーケティングの視点が不可欠です。

営業の種類とは

営業プロセスの基本的な流れは「マーケティング」「営業」「商談」です。

ただし対象顧客、企業形態、企業が採用している営業手法によって、マーケティングプロセス、営業プロセス、商談プロセスの比重などは変化します。

営業の種類を分けると以下のようになります。

対象顧客別

- 法人営業(BtoB)

- 個人営業(BtoC)

企業形態別

- メーカー営業

- 商社営業

- 代理店営業

営業手法

- 新規開拓

- ルート営業

- 飛び込み営業

- 訪問、テレアポ

- インサイドセールス

たとえば、法人営業は個人営業と比べると商材単価が高くなり、決裁権を持つ担当者までのハードルも高まりがちです。そのため、マーケティングプロセスが比較的、長くなります。

このように、営業の種類に合わせて営業プロセスを最適化することも大切です。

売れる仕組み4ステップ

ここでは、営業プロセスである「売れる仕組み4ステップ」について解説します。詳細を順番に見ていきましょう。

1. 集客

[集客]は、その名のとおり見込み客を集めることです。見込み客を集めるための手段の選定からターゲティング、ランク分け、リスト化などを含みます。

顧客属性を特定する

集客から営業までは一貫したデータ戦略とトラッキングが必要になります。集客段階で、顧客の属性を特定してメモに残しておきましょう。

たとえば、「SEOの○○という記事から流入した」「展示会で○○に興味を抱いていた」など「顧客が何に関心を持ってコンバージョンにつながったのか」を明記しておく必要があります。

すると、今後の見込み客フォロー、営業にいたるまで、担当者が適切に対応できるようになります。

2. 見込み客フォロー

[見込み客フォロー]のステップでは、集めた見込み客をどのように商談化するかを考えます。商談につながった見込み客は、営業部門へと引き継がれることになります。

ナーチャリング

ナーチャリングを翻訳すると「育成」となります。言葉どおり、顧客に対してコンテンツなどで興味・関心を高めるアプローチをし、注文してもらうまで啓蒙、育成することです。

ナーチャリングは、主にメルマガやセミナーなどで行います。顧客が注文を迷っている理由、課題を特定し、解消できるよう情報を共有しましょう。

スコアリング

「見込み客のフォロー」のフェーズでは、商談化がゴールになります。商談化をめざし、架電すべき顧客に優先度をつけるために重要になってくるのが「スコアリング」です。

顧客の集客経路や、ナーチャリング段階における行動ログを観察して、顧客に点数をつけて優先度を可視化します。スコアリングは営業の業務効率化、見込み客フォローの高品質化につながります。

インサイドセールスによるアプローチ

スコアリングで注文のテンションが高い顧客に対しては、インサイドセールスが架電・メールなどでアプローチし、商談に結びつけます。

3. 販売・見極め

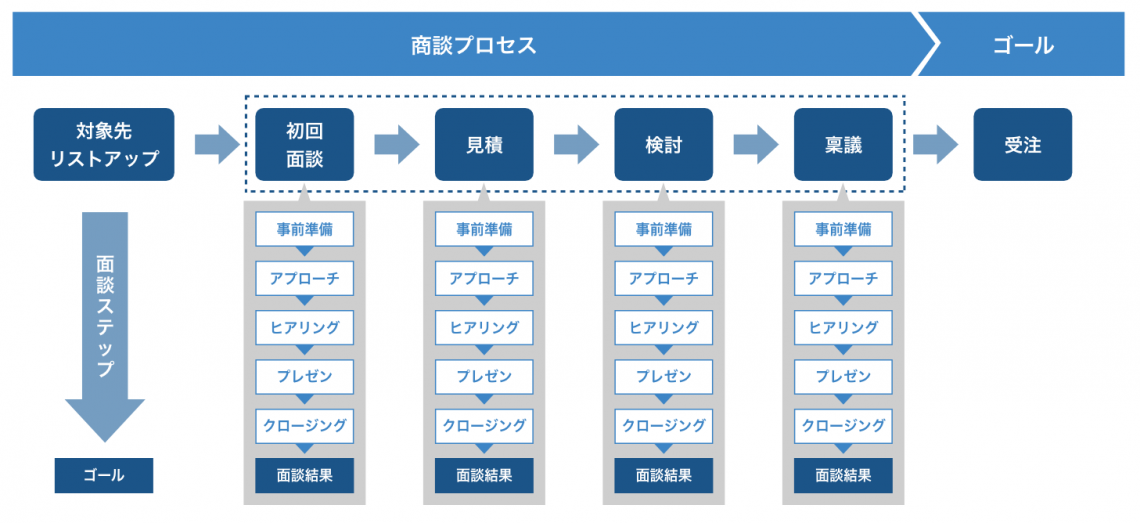

[販売・見極め]は、いわゆる「営業活動」になります。このプロセスは、さらに「商談プロセス」と「面談ステップ」の2つに分けると仕組みがわかりやすいでしょう。

図で表すと、このようになります。

横軸は時間軸を追った「商談プロセス」です。業種・業態などによって商談プロセスは異なりますが、一般的に[初回面談]→[見積]→[検討]→[稟議]の流れで進みます。営業マネージャーは、各プロセスにおける具体的な活動内容と目標設定に注目してください。

縦軸の「面談ステップ」はソリューション営業とも呼ばれるものです。それぞれのプロセスごとに、[事前準備]→[アプローチ]→[ヒアリング]→[プレゼン]→[クロージング]の5つのステップが設けられています。このステップを意識してスキルを磨くことが、営業担当者にとって重要な課題です。

優先度の把握

商談にいたる顧客が多すぎて社内リソースで対応しきれない場合は、アプローチすべき顧客の優先度を定義します。

ナーチャリングのフェーズでスコアリングしていれば、優先度をかんたんに可視化できるため、商談担当者も迷わずに営業活動ができます。

ニーズの確認と解決策の提案

商談の前には「ニーズの確認」が必要です。商談担当者がニーズを把握してないと、的外れな提案をしてしまい機会損失につながります。

ニーズをしっかりと把握したうえで、マーケティングからナーチャリング、インサイドセールスのヒアリングなどの履歴を確認しましょう。顧客を逃さないためにも、顧客データを蓄積しておくことが必須です。

ナーチャリングに戻す

商談にいたっても、「タイミングが悪い」「商材への不満点が拭えない」といった理由で注文してもらえなかったり、競合他社とのコンペティションに負けてしまうことがあります。

しかし、受注できなかった場合でも、タイミング次第でのちに注文してもらえる可能性はあります。失注しても顧客リストから外すのではなく、ナーチャリングリストに戻しましょう。

4. ファン化

[ファン化]は、顧客に自社のファンになってもらい、リピート購入やアップセル・クロスセルを実現するステップです。顧客のライフサイクルを考えた時に、顧客をここまで導き、関係性を維持することが1つのゴールといえます。

高品質なカスタマーサポート

注文してもらった後は、いわゆる「ロイヤルカスタマー」になってもらえるようにサービスを提供する必要があります。顧客との直接接点を持つ部署が「カスタマーサポート」「カスタマーサクセス」です。対応を向上することで、ファン化を促進できます。

定型化された業務を淡々と提供するだけでは、顧客にお役所仕事のような印象を抱かせてしまいます。顧客一人ひとりに対して、個別の対応を意識しましょう。

継続的な意見収集と反映

ファン化のためには、顧客の要望を逐一キャッチする必要があります。顧客について、継続的に改善要望を収集しましょう。

ただし、意見を収集するだけで改善が行われないと、逆に顧客の不満は溜まっていきます。意見を踏まえて商材をアップデートすることが必要です。

カスタマーサクセス、カスタマーサポートと、商品開発チームが連携して改善のPDCAサイクルを回していきましょう。

継続的な商材品質の向上

顧客意見の反映だけではなく、常に商材の機能、性能をアップデートすることが大切です。

営業担当者としては「売りやすい商材とは何か」を、素直に商品開発部にフィードバックしましょう。実際に顧客と対面している部署の意見は、事業にとって資産になります。

営業プロセスの可視化とは何か

営業プロセスの可視化とは、見込み客との最初の接点から契約にいたるまでの流れを図やフローなどで整理し、目に見える形にすることです。

このように全体を整理することで、どの段階に課題があるのかを把握しやすくなります。

たとえば、訪問件数は多いのに成約につながらない場合、提案内容や説明の進め方に改善点があるかもしれません。

可視化されていないと、「もっと件数をこなそう」といった曖昧な指示に終わりがちです。

営業活動のどこに問題があるかを明確にすることで、改善に必要な具体的な行動につながりやすくなります。

営業プロセスを可視化しないリスク

営業プロセスが見えないままでは、営業活動が担当者の感覚に頼りきりになります。属人化が進むと、特定の営業担当が抜けた途端に業績が落ちるなど、組織としての再現性が失われる可能性があります。

また、商談が進まない原因や停滞しているフェーズを全員が把握できないため、適切な対策をとるタイミングも逃すかもしれません。誰がどの段階で何をすれば良いかが明確でないと、チーム全体の動きが鈍くなります。

安定した成果を出すには、プロセスを共有し、課題に対してスピード感を持って対応できる環境づくりが必要です。

営業プロセスを可視化するメリット

営業プロセスの可視化により、改善点が明確になり、チームの動きや育成、マネジメントの質も高まります。以下で、具体的なメリットを紹介します。

営業プロセスの流れが整いやすくなる

営業プロセスを見える形に整理すれば、どの段階に課題があるかが把握できます。

流れが明確になることで、改善すべきポイントも特定しやすくなります。

たとえば、成約率が伸びない原因が初回面談にあるとわかれば、ピンポイントでの指導が可能です。

これまで個人に任されていた営業ノウハウも共有でき、属人化のリスクを減らせます。

全体像を整えることで、営業組織としての底上げが期待できるでしょう。

営業活動をチーム全体でそろえられる

営業プロセスの可視化でノウハウを共有すれば、営業活動のばらつきを抑制できます。たとえば、商談の進め方や説明の順番を共有することで、新人でも迷わずに対応できます。

属人化しやすいノウハウもチームで蓄積され、ベテランのやり方も浸透するでしょう。その結果、個人任せだった営業が、チームとして再現できるようになります。

マネジメントで正しい判断につながる

営業プロセスを可視化すれば、マネージャーが状況を素早く把握しやすくなります。誰がどの案件をどこまで進めているのかが明確になるためです。

たとえば、案件の一覧を見ながら「この顧客は提案前で止まっている」とわかれば、次のアクションを的確に指示できます。

進捗が見えれば、感覚ではなくデータに基づいた判断が可能です。マネジメントの迷いや後手対応を減らすには、現場の動きの見える化が欠かせません。

新人を育てやすくなり、辞めにくい職場になる

営業プロセスを整理すれば、指導内容が明確になり、人材育成の効率が上がります。誰が教えても一定の基準で指導できるため、新人も仕事を覚えやすくなるでしょう。

たとえば、「初回アプローチ→ヒアリング→提案」という流れを共有することで、経験の浅い社員でも迷うことなく行動できます。

個人の感覚に頼らず、再現性のある指導を行うことが大切です。育成にかかる時間や精神的な負担が減ることで、離職を防ぎ、チームの安定化にもつながります。

ツールを導入した場合の可視化方法

CRMやSFAなど、営業プロセスを可視化するためにツールを用いることで、大幅な業務効率化、高品質化につながります。

これらのツールを利用することで、

- 営業活動の進捗をリアルタイムで追跡できる

- 営業プロセス全体を可視化するためのダッシュボードを作ることができる

- いつ、誰がどんなアクションをしたのかを記録できる

といったメリットが得られます。

これらのツールについての詳しい内容は後述します。

ツールを導入しない場合の可視化方法

ツールを導入せずに営業プロセスを可視化する場合、一般的にはExcelやGoogleスプレッドシートを利用します。

この場合、営業担当者が商談、メール送付などのアクションを取るたびに、シートにログを残す必要があります。CRM、SFAツールの導入と比べてコストは抑えられますが、手間がかかり非効率な運用となってしまいます。

営業プロセスにおけるKPI設定

ここでは、営業プロセスにおけるKPI設定について解説します。

営業プロセスのKPI例

営業プロセスのKPI例について紹介します。

[集客]→[見込み客フォロー]→[販売・見極め]→[ファン化]と営業プロセスが進むにつれて、見込み客数は減少していきます。各プロセスでKPIを設定することで、効果測定と改善が可能になります。

各ステップにおけるKPIの例は、次のとおりです。

| ステップ | KPIの例 |

| [集客] | ・見込み客の獲得数・獲得率 ・見込み客の総数 |

| [見込み客フォロー] | ・優良見込み客数(営業に渡せる見込み客数) ・メルマガ閲覧数 ・自社サイトでのコンバージョン数 ・問い合わせ数 |

| [販売・見極め] | [初回面談]→[見積]→[検討]→[稟議]のプロセスごとに目標数値を設定 |

| [ファン化] | ・リピート率 ・顧客単価 |

売上を増加させるには、次のステップに進む見込み客の割合を高めるか、そもそもの集客数を増やすしかありません。しかし、やみくもに営業を行っても、逆効果になるでしょう。

KPIの設定方法については以下の記事で詳しく紹介しています。参考にしてみてください。

参考:KPIの設定方法を具体例を用いて解説!成果につなげる3つのポイントも紹介

現実的にはツールなしでの営業プロセスの可視化は困難

ExcelやGoogleスプレッドシートを用いて営業プロセスを管理している企業もあります。しかし、実際は記入ルールなどが形骸化してしまい、可視化ができていない企業が多いといえます。

営業担当者は日々の業務に追われ、活動状況を残す時間がないために、営業活動がブラックボックス化してしまいがちです。その結果、業務の属人化などの問題に発展してしまいます。

現実的に営業情報の集約・計測・分析・共有を迅速に行うためには、CRM、SFAなどのツールが必要不可欠です。

営業プロセスの最適化にはツールの活用が有効!

実際にツールを使うことで管理、可視化できる営業プロセスについて紹介します。

営業プロセス(売れる仕組み4ステップ)は、[集客]→[見込み客フォロー]→[販売・見極め]→[ファン化]で構成されています。

営業プロセスを改善するには、営業プロセスを細分化するミクロの視点と、マーケティングとセールスを一気通貫で見るマクロの視点の双方を持つことが重要といえるでしょう。

営業プロセスの改善にはSFA(営業支援システム・ツール)の導入が有効ですが、CRM(顧客関係管理システム)を組み合わせることで、さらなる成果が期待できます。

SFAは主に営業活動を最適化するためのツールですが、CRMは部署を越えて顧客情報を一元管理し、アプローチを最適化することを目的とするツールです。

CRMやSFAで可視化できる営業プロセス

CRM・SFAでは主に、以下の項目を一元管理し、可視化できます。

| CRM | SFA |

| ・顧客の基本情報 ・顧客とのやり取り履歴 ・顧客の購入履歴 ・顧客の行動履歴 ・顧客満足度 | ・リード状況 ・営業活動の進捗 ・商談状況 ・KPIと売上予測 ・営業担当者のパフォーマンス |

このようにツールを導入し適切に運用することで、顧客行動や営業担当の行動を可視化できます。営業プロセスとともに顧客のステータスを可視化できることがメリットです。

営業ツールについては以下の記事で詳しく紹介しています。

また、営業の生産性を向上するための取り組みについては、以下の記事で紹介しています。

参考:営業の生産性を向上を実現させる取り組みとは?業務改善のための方法

データの蓄積により営業DXの実現も

ツールの導入は「営業組織のDX化」にもつながります。

DXとは単に、デジタルツールを導入することではありません。デジタルツールに蓄積されるデータをベースに改善を繰り返しながら企業活動の品質を高めることです。

そうした点で、さまざまなデータを蓄積できるCRM、SFAなどのツールは、営業のDX化をはじめる下地としても必要になるでしょう。

営業DXについては以下の記事で詳しく紹介しています。

参考:営業DXとは?デジタル化との違いや導入方法まで解説【事例も紹介】

よくある質問

Q1:「営業プロセス」を考える上でのポイントは?

営業プロセスは、大きく[集客]→[見込み客フォロー]→[販売・見極め]→[ファン化]という、4つの大きな枠組みでとらえる必要があります。これを「売れる仕組み4ステップ」と呼びます。

Q2:営業プロセスとKPI設定において大切なことは?

営業プロセスは[集客]→[見込み客フォロー]→[販売・見極め]→[ファン化]から成り立っており、マーケティングの視点も必要です。各プロセスで適切なKPIを設定することで、効果的な施策の立案・改善につながります。