KSF(キーサクセスファクター)とは?KPI、KGIとの違いや具体例

企業の目標を達成するには、達成に必要な要素(行動)を特定し、その要素の効果を測定するための指標を設定しなければなりません。「KPI」や「KGI」はその指標としてよく用いられますが、今回、紹介する「KSF」という指標も、とても重要なマーケティング指標です。

本記事では経営や営業、マーケティングにおける戦略設計で重要な指標「KSF」について、他の指標との違いや設定ポイントなどを、具体的な事例を交えて解説します。

KSF・KPI・KGIの定義と効果

KSFを解説するには、KPIとKGIについても同時に説明する必要があります。まずは、本章で3つの指標それぞれの定義とその効果を理解しましょう。

KSFとは

KSFとは「Key Success Factor」の略で、日本語では「重要成功要因」と訳されます。端的に言うと、「事業や経営戦略で設定した最重要目標(KGI)を実現するのになくてはならない要素」ということです。

具体的な例としては、新製品開発という目標なら技術力や販売チャネル、コスト削減なら生産性や効率性がKSFとなります。

KPIとは

KPIとは「Key Performance Indicator」の略で、「重要業績評価指標」「重要達成度指標」のことを指します。

目標(KGI)を達成するために業務がどれだけ進んでいるのかを測る指標で、KPIを設定することで、目標達成に向けての進捗状況を把握し、必要に応じて軌道修正を行うことができます。

KPIについて、定義や導入メリットはこちらで具体的に解説しています。詳しく知りたい方はご覧ください。

参考:KPIとは? KGIとの違いやマネジメント方法、指標の設定や達成までを簡単に解説

KGIとは

KGIとは「Key Goal Indicator」の略です。日本語で「重要目標達成指標」と訳され、企業の最終的な定量目標を表す指標になります。

KGIを設定することで、企業や部署全体が目指すべき方向性を明確にし、目標達成に向けた取り組みを効果的に行うことができます。

KGIについても別記事で詳しく解説していますので、参考記事としてご覧ください。

参考:KGIの意味とは? KPI・KSF・OKRとの違いや設定のポイントを解説!

KSFとKPI・KGIの関係性

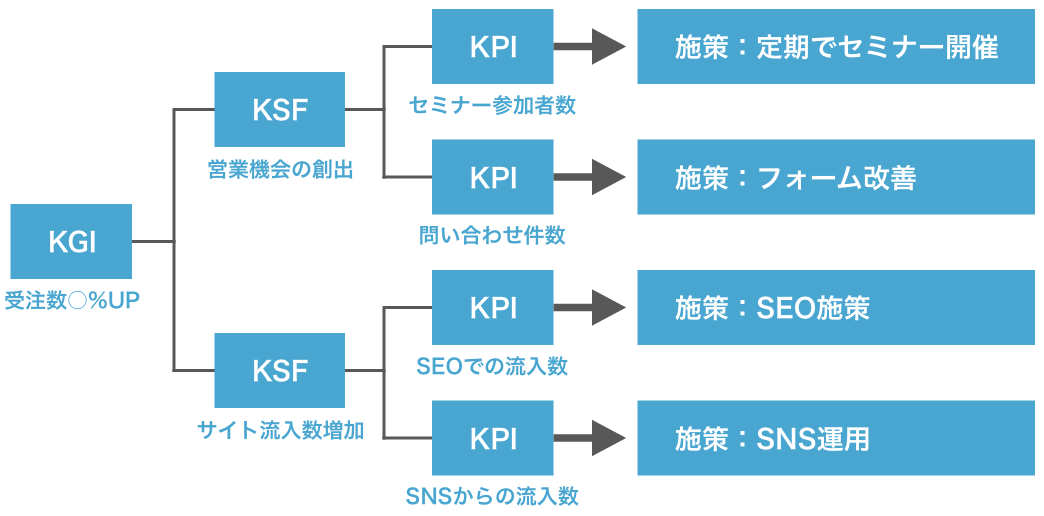

次に、KGI・KPI・KSFの3つの関係性について図解で詳しく説明します。

それぞれの関係性や、各指標ごとにどのような内容が設定されるかを図解していますので、自社の戦略策定にご活用ください。

KGIを達成するための指標がKPI

上図のとおり、KGI ▶ KSF ▶ KPIの順に繋がった構造で事業戦略として構成されています。

KGIは、企業が達成すべき最終的な目標を定量的に表した指標です。そのKGIを達成するためにどんな施策を行うべきかを考え、達成度合いを定量的に測定する上で設定する指標がKPIです。

ここまではマーケティングや営業活動でもよく行われているため、ご存じの方も多いでしょう。

KSFはKGIを達成するKPI設定に不可欠なもの

しかしながら、KGIという大きな目標から具体的な施策に落とし込むのは非常に難しいものです。

図解の例を見てみると、KGIには「今期の営業部全体の受注率を◯%UPさせる」といった目標が設定されています。ただ、そのために考えられる施策や改善案は複数、考えられるため、なかなか絞り込むことができません。

そこで用いられるのが「KSF」であり、KSFは、適切なKPIを設定する際の方向性として作用し、目標達成に最適なKPI設定を実現しやすくなります。

図解の例で、設定までのシーンを見てみましょう。

「受注率◯%UP」というKGIに対し、

- 営業機会の創出

- サイト流入数増加

という、見込み客増加のための2つのインサイドセールス施策を優先すべき、との自社分析の結果が出ました。これが2つのKSFとして設定されます。

この2つが「重要成功要因」としてKPIの方向性を定め、そこから具体的な改善案や施策に結びついていきます。

このように、KSFはKGIを達成するためのKPI設定をより確実なものに最適化する、戦略設計において非常に重要な指標なのです。

KSFの設定が重要な理由

KSFの設定が、KGIやKPIとあわせて戦略設計に非常に役立つ指標であることを説明しました。本章で紹介する市場動向やKSFのメリットからも、KSFの設定が重要であることがわかります。

マーケティングの重要性が高まっている

モノや情報であふれ、顧客ニーズが多様化して移り変わりも激しい現代において、商品力だけでは競争を勝ち抜くことは難しくなっています。そのことから、マーケティングの重要性が非常に高まっているのです。

企業はさまざまな顧客ニーズに対応して選ばれる工夫をするために、柔軟な対応力や対応範囲のスピーディーな拡大を求められてます。

初期段階から施策の成功率を高め、スピーディーなマーケティングを行うためにも、KPIの最適化に役立つKSF設定は重要です。

プロジェクト進行がスムーズに

KPIマネジメントにおいて、設定した目標などが曖昧だと「何のために何をやるべきなのか」「何がゴールなのか」も社内で曖昧になり、足並みが揃わなくなってしまいます。

このような状態を避けるためには、戦略の方向性を具体的に示すKSFが欠かせません。同じ目標に向かって突き進むためにも、目標達成に必要な重要指標であるKSFを設定しましょう。

一貫性が生まれる

企業は、さまざまな部署がそれぞれに役割を分担して事業を展開しています。各部署が同じ方向を向いて事業に取り組むためにも、KSFを設定することが重要です。

KSFは、目標達成のために必要不可欠な要素を明確にしたものであり、各部署がKSFを共有することで、事業全体に一貫性が生まれます。

一貫性が生まれると、以下のメリットが得られます。

- 各部署が同じ方向を向いて事業に取り組むことができる

- 方向性に迷ったときに、的確な判断を下すことができる

- 目標達成に向けて効果的な取り組みをすることができる

また、企業全体が一貫性のある取り組みを行うことで、顧客の信頼を獲得しやすくなります。

このように、企業の事業活動の一貫性を生む助けとなることから、KSFの設定は戦略設計において重要といえます。

KSFを設定する流れとポイント

ここからはKSFを設定する際の設定方法、ポイントを紹介していきます。

1. 明確なKGIを設定する

KSFを設定する際、目標達成(成功)といえる状況が想像できなければ、方向性を決めることはできません。KGIには具体的に達成判定ができる目標を設定しましょう。

たとえば、「受注件数を増やす」といった曖昧な設定ではなく、「1ヶ月間の受注件数を10件にする」といった具体的な数値で成果を計測できる状態がよいでしょう。

2. 目標達成のための業務プロセスを整理する

KGIを設定したら、次にやることは自社のKGI達成に向けた業務プロセスを整理することです。

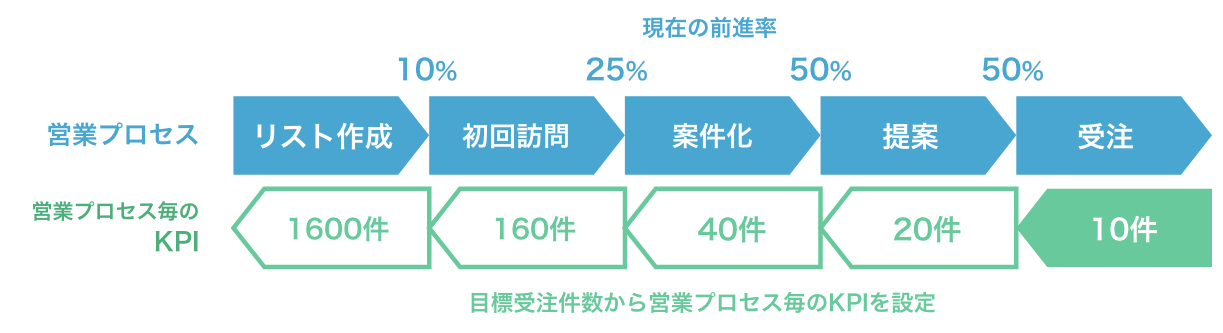

ある法人営業向けIT会社の新規開拓営業部門の例を見てみましょう。

上図のように「1ヶ月間の受注件数を10件にする」というKGIを達成するための営業プロセスは、計5つのプロセスに分解できます。

この5つのプロセスにすべて改善施策を行うわけにはいかないため、ここからKGI達成に重要であるものをKSFとして選定していきます。

3. KSF候補を洗い出し、重要度を分析する

最後は、洗い出したKSF候補がそれぞれ目標達成にどれくらい重要な指標かを、自社の経営戦略や市場動向などに基づいて客観的に評価します。

分析結果から重要度でランク付けして、改善や新規施策が最も必要なものをKSFに設定しましょう。

客観的に評価していく際に役立つフレームワークは、別記事で詳しくまとめています。

KSFの評価はツールなどによるデータ可視化やフレームワークでの整理なしには難しいので、ぜひご参考ください。

参考:経営戦略 フレームワーク論 ~概要と必須ツールの解説~

参考:フレームワークとは?図解でわかるビジネスの目的別22選とおすすめ本5選

データドリブンな分析がポイント

KSFを設定する上で最も気をつけるべきポイントは、重要度分析においてどれだけ客観的な評価ができているかという点です。

自社の現状や抱えている本質的な課題、市場動向を客観的に分析するためには、社内に蓄積しているデータの利活用は必要不可欠といえるでしょう。データドリブンにKSFを設定することで、より客観的で実現性の高い戦略設計が可能となります。

分析力に不安がある場合は、情報システム部やSaaSなどを活用して実現性の高いKPIマネジメントを進めていきましょう。

KPIマネジメントに関する参考記事はこちらをご覧ください。

参考:目標設定のコツと具体例を紹介! 定番フレームワーク「SMART」も解説

参考:SWOTとはどういう分析方法? 目的ややり方、活かすポイントをご紹介

KSF設定の事例|図解で紹介

本記事の最後に、最適なKSF設定が事業の成功に結びついた企業の事例を3つ紹介します。自社のKSF策定や戦略設計の参考にしましょう。

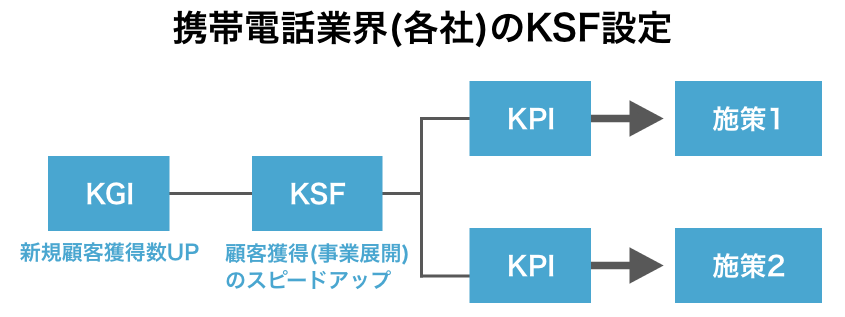

携帯電話業界(各社)

携帯電話業界は競争が激しく、新規顧客の獲得が困難です。

当時、携帯電話会社が増えていたことから、顧客の囲い込みが重要と判断して「顧客獲得(事業展開)のスピードアップ」をKSFとして設定しました。

乗り換えが少ないという通信サービスの特性をよく分析した、KSF設定の成功事例といえるでしょう。

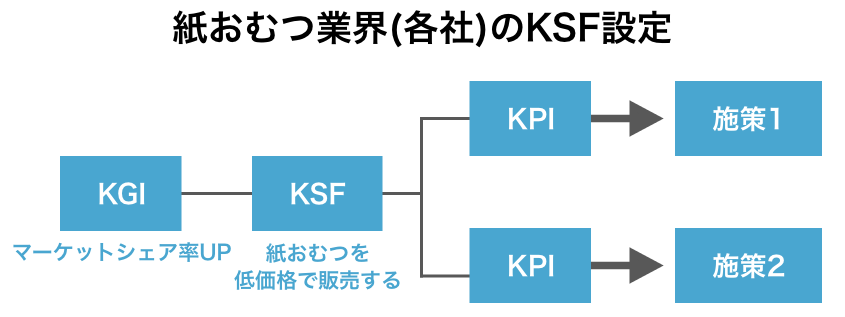

紙おむつ業界(資生堂)

布おむつから紙おむつへの移行が進む中で、資生堂は紙おむつ業界でシェアを獲得するために「低価格」をKSFに設定しました。

当時、安くはなかった紙おむつの価格を15.6%下げることで、シェア率は7.6%から15.3%にアップ。

市場調査の結果、紙おむつの顧客のほとんどが収入の低い若い夫婦であることに注目し、最適なKSFを設定したことで成果につながった事例です。

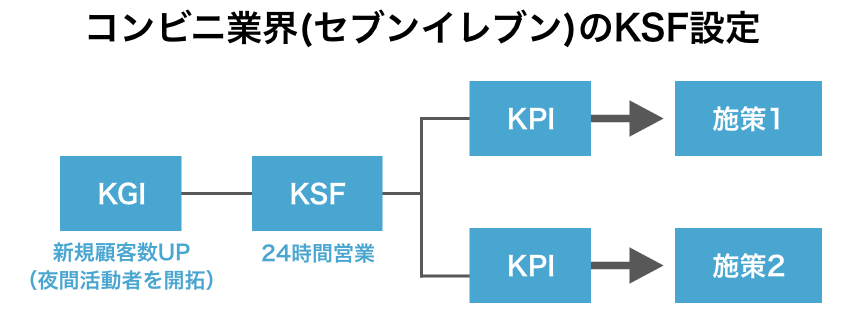

コンビニ業界(セブンイレブン)

セブンイレブンは「24時間営業」というKSFを掲げ、当時の流通業界ではありえない営業時間帯を実現して大きな成果を上げました。

高度経済成長における労働時間や生活時間の多様化により、深夜帯に活動する人々が増えたという背景があり、「24時間営業」というKSFの重要度を高める要因となっています。

このように、KSFの成功事例ではどの企業も市場動向や自社の現状を的確に見きわめ、最適なKSFを設定することでKPIマネジメントを成功させていることがわかります。

KSFを目標達成に活用しよう

目標は、漠然と掲げただけでは、達成までに時間がかかります。

効率的にPDCAサイクルを推進し、目標を達成するためには、KGIを叶えるためのKSFを導き出し、それに必要なプロセスを整理して適切なKPIを設定することが重要です。

実現可能なKGI、その達成度合いを測定するKPIの2つを用いたKPIマネジメントが行われるのが通例ですが、事業成功をより確実にしていくためにも、戦略設計ではKGI達成をより確かなものにするKSFを設定しましょう。

KSFの設定には、客観的な視点で重要度を測ることが大事です。ここを誤ると事業全体にも影響を及ぼしかねないため、市場動向や自社の課題策定にはデータに基づいた分析をおすすめします。

KPIマネジメントの最適化を、営業DXによるデータドリブンな手法で実現するための方法について、詳しくまとめた資料もご用意しています。気になる方はぜひ、ダウンロードしてご活用ください。